脳梗塞の種類は大きく3種類! 症状ごとに知っておくべき特徴とは?

脳梗塞は脳内の動脈が狭くなったり、血栓で閉塞してしまったりすることで発症します。脳梗塞の範囲が大きいと、さまざまな身体上の障害につながる可能性も。では、記事の中で詳しくみていきましょう。隠れ(かくれ)脳梗塞とは? 無症候性の脳梗塞が持つリスクや、日常生活でできる予防をご紹介!

1059

1059

隠れ(無症候性)脳梗塞とはなにか?

隠れ脳梗塞とは、脳ドックなどを受けた際に偶発的に発見される軽度の脳梗塞のこと。

脳の中にある極めて細い動脈(穿通枝と呼ぶ)が詰まることで、その周囲の脳細胞に血液が行き渡らず、変異の様子が見られます。

隠れ脳梗塞は「無症候性脳梗塞」とも呼ばれますが、その名前の通り、症状としては体で感じられることは何も現れません。

果たしてこの隠れ脳梗塞は、リスクと言えるのでしょうか?

脳梗塞について知りたい方はこちら

隠れ脳梗塞はどんなリスクがある?

隠れ脳梗塞が危険な理由として、以下のことが挙げられます。

- 小さな脳梗塞が増えることで血管性認知症につながる可能性あり

- 脳出血を招く危険あり

- 初めて脳梗塞を起こした患者の65%以上に隠れ脳梗塞がある

- 隠れ脳梗塞を持つ人は持たない人に比べて10倍以上の確率で脳卒中を起こす

このように隠れ脳梗塞は無症状のため、その時点ではリスクは少ないように見えるものの、将来にはより危険な脳疾患になる可能性を表すサインと考えられます。

隠れ脳梗塞はなぜ起きる?

隠れ脳梗塞の危険因子は高血圧です。

脳の細い血管が詰まるのは、高血圧が長く続くことで動脈が硬化することが主な原因。

この動脈硬化がより太い脳の血管や心血管で進行すると、それが高じて脳に大きな影響を与える脳梗塞を発症します。

また、糖尿病、高脂血症(高コレステロール血症や高中性脂肪症)、過度な飲酒・喫煙、肥満、睡眠時無呼吸症候群なども、隠れ脳梗塞の原因です。これらにも気をつけましょう。

睡眠時無呼吸症候群については、こちらの記事もご覧ください。

日中の眠気がつらい! 自分では気づかない睡眠中のいびきが原因かも? 睡眠時無呼吸症候群について解説!

「いびきがうるさい」「呼吸が止まってた」などと、誰かから指摘されたことはありますか? いびきをかいている方の中には、睡眠中に無呼吸状態に陥っている方が多くおられます。これは睡眠時無呼吸症候群(SAS)と呼ばれ、体に蓄積的なダメージを与えるものです。この記事の中では、慢性的ないびきが持つ危険性について、詳しくご説明いたします。

日常生活でできる予防

日常生活で予防となるアクションは、以下のものです。

- 食生活の見直し

- 飲酒量を減らす

- 適度な運動

- 水分補給

食生活の見直し

高血圧症の対策としては、減塩がいちばん効果的。

外食は週に2回までにする

汁物を飲み干さない

お酒のおつまみを減らす など

自分でも塩分を摂取しすぎと感じる部分から改善し、少しずつ摂取量を減らしましょう。

血圧管理には減塩が効果的! 1日の目標とすべき塩分「6g」ってどの程度?

高血圧には減塩が効果的であると言われています。この記事の中では、血圧上昇による腎臓や心臓への負担についてご紹介します。また1日で目標とすべき塩分の摂取量は6g程度ですが、6gとは実際にはどのくらいなのでしょう? 身近な食品や調味料に含まれる塩分量について知り、食生活を見直すきっかけにしてみてください。

また肥満になると内臓脂肪が溜まります。内臓脂肪からは血栓をできやすくする物質が分泌され、動脈硬化がどんどん進みます。

この内臓脂肪を減らすには、適切な運動や食事習慣が必要となることがわかるでしょう。一見痩せて見える方でも、内臓脂肪が多いとリスクがあるので注意が必要です。

内臓脂肪を落とすにはどうする? 超悪玉コレステロールが動脈硬化を起こす仕組みも解説

内臓脂肪が体に溜まっていると動脈硬化につながる要因になりやすく、最悪の場合には大きな脳疾患を引き起こすことも。「自分は太っていないから大丈夫」そんな風に思っている方の中にも、じつは内臓脂肪が多い方がいます。内臓脂肪がどんな風に人体に悪影響を与えるか知ることで、脳疾患リスクについて学びましょう!

具体的に摂取をおすすめするのは、以下のもの。

野菜、海藻、果物、大豆など。

普段ファストフードやコンビニで食事を済ませてしまう方は、上記のものを意識して食事に加えるように心がけましょう。

飲酒量を減らす

過度な飲酒は肥満・脂質異常症・高血圧などにつながりますので、注意が必要。

週に2日の休肝日を作るだけでも違います。

アルコールは中毒性があり習慣化しやすいため、意識的に我慢することが大切です。

また意思の力ではどうにもできない場合は、「基本的に部屋の中にお酒を置かない」などのアクションをするのも良いかもしれません。

外に出かけて行ってお酒を買うことの面倒さが歯止めとなって、アルコールの摂取量を減らせます。

適度な運動

運動は内臓脂肪を燃やして、血糖値・中性脂肪値を下げます。

汗をかく運動を週に3・4回程度行うと、脳卒中のリスクが下がることもよく知られている事実。

運動については、こちらの記事もご覧ください。

ランニングが続かない人必見! 走ることで脳が活性化! 運動習慣を身につけよう!

ランニングで脳の前頭前野が広範囲に活性化することが明らかになりました。生活習慣病を予防する意味でも、運動習慣を身につけるのは非常に大切ですが、多くの方が走る習慣を身につけるのを難しいと感じているようです。今回は運動習慣ゼロのところから、どのようにすれば走る習慣を身につけられるかをご紹介いたします!

適切な水分補給

脳梗塞は夏に多いことがよく知られています。その原因となるのが脱水症状。体内に水分が不足した状態になると、血液がドロドロとして、血管が通常時よりも詰まりやすくなります。

もともと食生活が荒れていて、血液がドロドロしているところに、さらに水分不足が加わって本格的な脳梗塞につながる事例も多いです。

減量中・ダイエット中なども、食事の量が減って水分量が減る方がいます。

こういう時にも危険が高まることは覚えておきましょう。

食事を制限している時も、こまめに水を飲むことが大切です。

水分摂取の重要性については、こちらの記事もご覧ください。

脱水症とは? 冬のかくれ脱水にも注意! 寒くてもこまめな水分補給が大切!

脱水症とは、体内から体液が失われて、体内の水分量が不足している状態です。冬場は乾燥に加えて、寒く水分を取る機会も減ってしまい発症するリスクも高まってしまいます。放置することで脳梗塞など命に関わる病気につながってしまうので、早めの予防をすることが大切です。

まとめ

隠れ脳梗塞は、症状がないので気づかない方が大半です。

しかし脳の中では少しずつ病気が進行し、あるタイミングで急変し、命の危険を伴う脳梗塞になります。

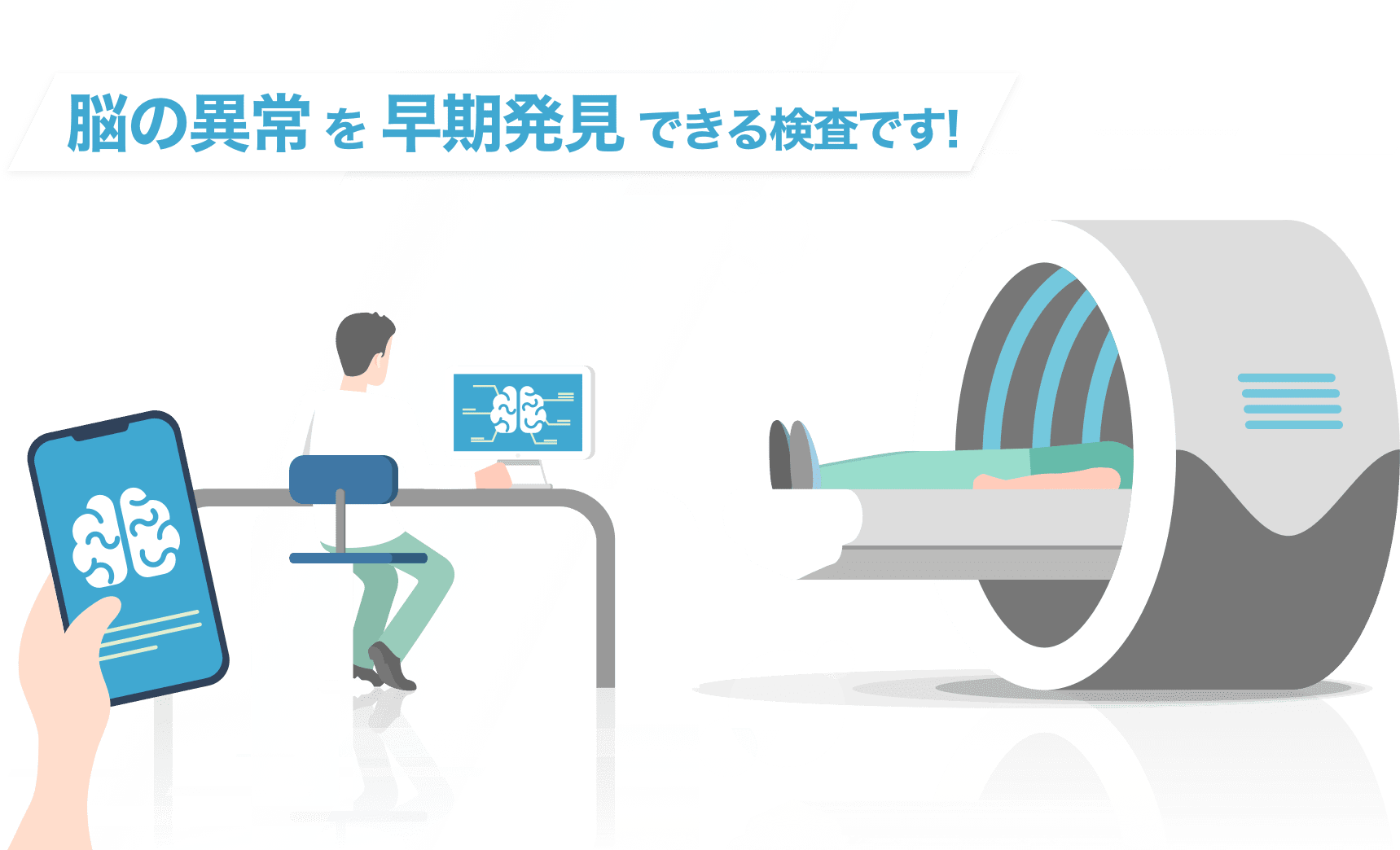

近年は、通常の健康診断ではチェックしない脳について、定期的にチェックする方も増えています。

もし興味をお持ちになられた方は、一度脳ドックを受診してみるのもいいかもしれません。

なお、スマート脳ドックは、予約から検査までの流れを効率化することで、忙しい方でも受診しやすい体制を整えています。

検査内容や費用など、詳しくはこちらのページもご覧ください。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。