人間ドックで本当に受けるべき検査は?年齢・生活習慣別のおすすめリスト

8

8

人間ドックの基礎知識

人間ドックは、身体の状態を多角的に検査して、必要に応じて精密検査や治療をすすめたり、異常な状態の所見に対して保健指導を行ったりする総合的な健康診断です。

健康診断よりも多くの種類の検査を行うことで、病気を早期発見できる可能性があります。

人間ドックの目的と基本検査

人間ドックの目的は、生活習慣病やがんなどの病気の早期発見と予防です。無症状のうちに病気を早期発見し、治療や予防につなげます。

人間ドックの基本検査項目には、血液検査、尿検査、胸部X線、心電図、腹部超音波検査などがあります。これらの検査は全身の各臓器の状態を評価し、異常を早期に発見する手助けになります。

どのようなことがわかるか、具体的に見てみましょう。

心電図では不整脈や心筋梗塞などの虚血性心疾患などの異常の有無を検査します。肺の状態をチェックする胸部X線や低線量CTは、肺がんや結核の早期発見に役立ちます。腹部超音波検査は、肝臓、胆のう、膵臓、腎臓など内部の臓器を確認し、形や大きさのほか、腫瘍や結石の有無などを調べます。これらによって、病気の早期発見や、適切な治療の早期開始が可能となるのです。

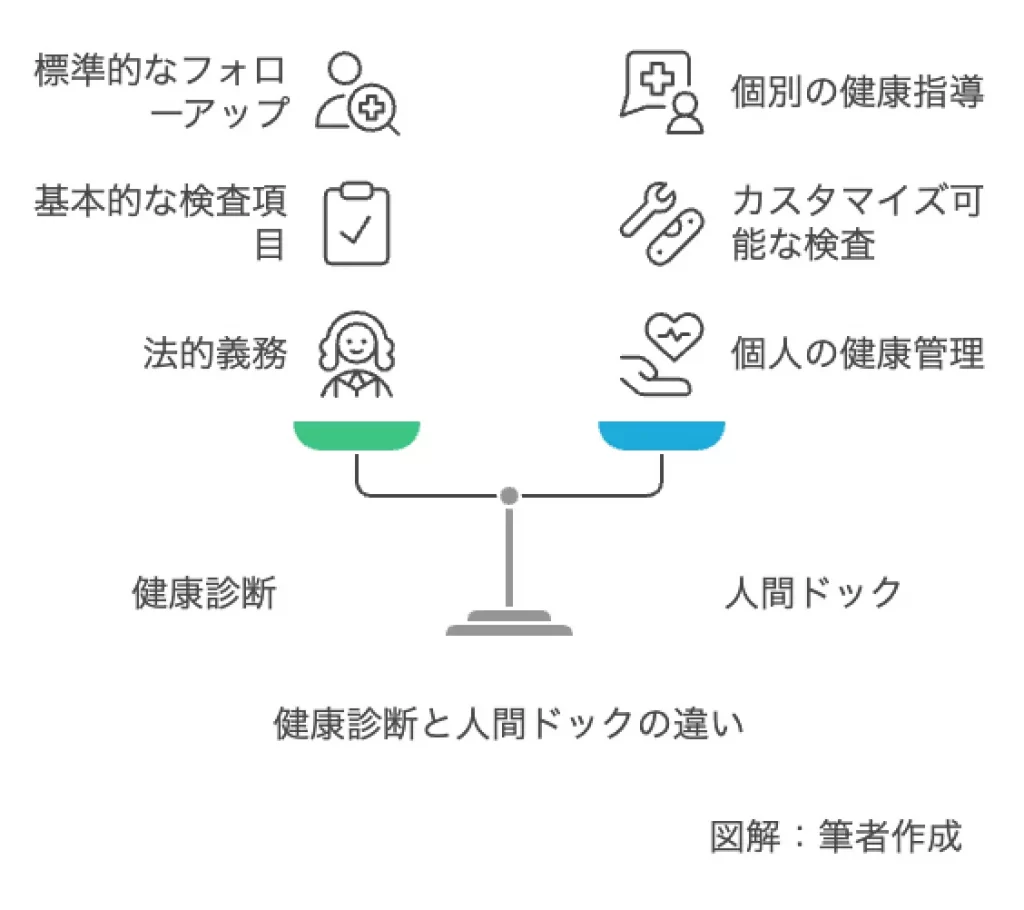

健康診断との違い

健康診断と人間ドックの大きな違いは、検査の詳細さと対象範囲です。

健康診断は一般的に基本的な検査項目に限られ、会社や学校で定期的に行われます。年齢や会社の指定によっても異なりますが、血圧、血液、尿の基本検査が中心です。

一方、人間ドックはさらに詳細な検査が可能で、個々の健康状態や生活習慣に応じて検査内容がカスタマイズされます。例えば、基本的な項目に加えて、内視鏡検査やCT、MRIなどの画像診断、腫瘍マーカー検査などが含まれることも多いでしょう。

また、健康診断は主に健康状態のスクリーニングを目的とし、異常が見つかった場合に精密検査を行うための指標となります。人間ドックはスクリーニングだけでなく早期の病気発見や予防に加え健康リスクの把握と改善提案も目的です。

人間ドックの検査を受けた後は、その日のうちに医師からの結果説明や専門スタッフによる保健指導があり、生活習慣の改善や治療のアドバイスを受けられます。もし精密検査が必要とされた場合は、受診をすすめるなどのフォローもあり、受けたまま放置しないような体制が整っています。

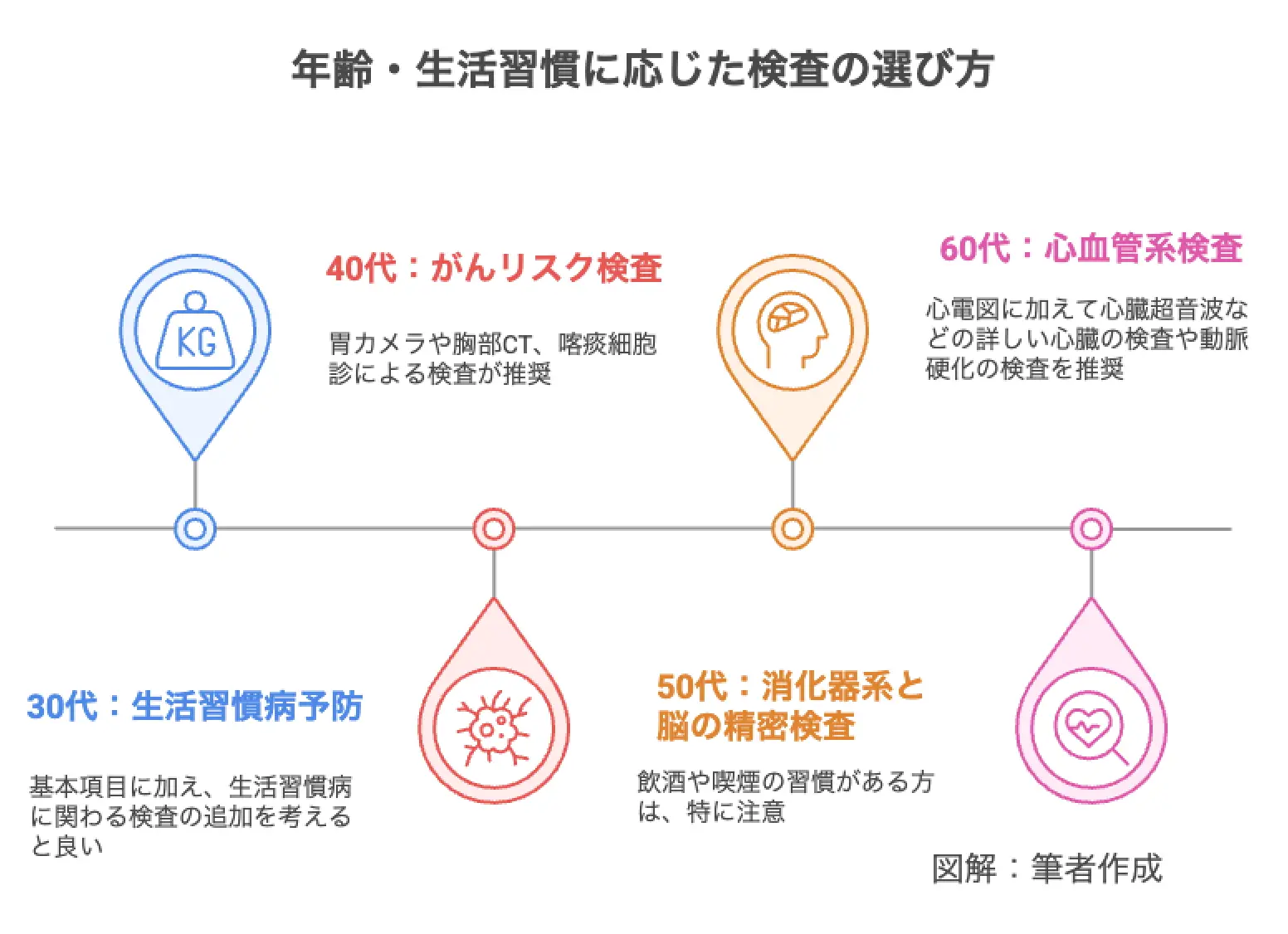

年齢・生活習慣に応じた検査の選び方

年齢と生活習慣に応じた適切な検査は、健康の維持や病気の早期発見につながります。ここからは、年代と生活習慣に合った検査を詳しく解説します。個々の状況に応じて検査を選ぶことが重要ですので、ご紹介する年代にとらわれすぎず、健康診断や人間ドックにおいて、検査項目を選ぶ際の参考にしてください。

30代:生活習慣病予防(血液検査、乳がん・子宮がん検査)

30代は、病気になる可能性が低い年代です。基本項目に加えて、糖尿病や脂質異常症など生活習慣病に関わる検査の追加を考えると良いでしょう。

女性の場合、乳がんや子宮頸がんの罹患リスクが増加する年代です。乳がん・子宮頸がん検診の受診を検討しましょう。

40代:がんリスク検査(胃カメラ、胸部CT)

40代では、がんのリスクが高くなりはじめるため、胃カメラや胸部CT、喀痰細胞診による検査が推奨されます。これらの検査は、胃がんや肺がんの早期発見に役立ちます。女性の場合、乳がん・子宮がん検査に加え、骨密度測定も検討しましょう。女性ホルモンの低下に伴って骨密度が低下しますので、チェックしておくことをおすすめします。

50代:消化器系と脳の精密検査(大腸内視鏡、脳ドック)

50代になると消化器系と脳の健康管理も重要です。大腸内視鏡検査や脳ドックを受けることで、大腸がんや脳血管疾患の早期発見、早期治療につなげられます。飲酒や喫煙の習慣がある方は、特に注意しましょう。

また、男性は前立腺がんが増える年代ですので腫瘍マーカー(PSA)の検査もおすすめです。

60代:心血管系検査(詳しい心臓の検査、動脈硬化チェック)

60代では、心血管系の詳しい検査も考慮しましょう。心電図に加えて心臓超音波などの検査や動脈硬化のチェックを定期的に行うことで、心筋梗塞や狭心症などのリスクを早期に発見し、適切な治療と予防が可能となります。

生活習慣による追加検査

喫煙や飲酒、運動不足などの生活習慣によっても追加を検討したい検査があります。

喫煙習慣がある場合:肺がん検査

喫煙習慣がある場合、肺がんのリスクが高まります。肺がん検査には、胸部X線や低線量CTスキャンが含まれます。オプションの低線量CTスキャンも、早期の肺がん発見することができます。

飲酒習慣がある場合:肝機能検査、腹部超音波検査

飲酒習慣がある場合、肝臓への影響が懸念されます。肝機能検査には、血液検査での肝酵素値の測定が含まれ、肝臓の状態を把握できます。また、腹部超音波検査も有用です。これらの検査は肝炎や脂肪肝などの早期発見に役立ち、必要な予防策や治療を迅速に講じることができます。

運動不足や肥満がある場合:糖尿病関連検査

運動不足や肥満がある場合、糖尿病のリスクが高まります。糖尿病関連検査には、血糖値やHbA1c値の測定が含まれます。糖尿病は健康に重大な影響を及ぼすため、定期的な検査と、食生活や運動習慣などのライフスタイルの改善が重要です。

特定の症状がある場合の検査

明らかに特定の症状がある場合、まず医療機関の受診を検討しましょう。人間ドックはあくまで総合的な健康診断にあたり、治療を目的としたものではありません。

何となく気になる症状がある時や、医療機関を受診して「人間ドックや健康診断で経過を見てください」と指示を受けた場合はオプション検査も含め、病気の発見につながるような検査を受けましょう。

ここからは、胃の不調、心臓や血管の不安、糖尿病予防に関する検査について詳しく解説します。

胃の不調が気になる場合

胃の不調がある場合、胃カメラ検査やピロリ菌検査が推奨されます。胃カメラ検査は鼻や胃から内視鏡を入れて、胃の内部を直接観察する検査です。胃がんや胃潰瘍、胃炎などの早期発見に役立ちます。

また、ピロリ菌は胃の健康に大きな影響を与える細菌で、感染すると胃の壁が炎症を起こし、潰瘍や胃がんのリスクが高まります。ピロリ菌検査ではピロリ菌感染の有無を確認し、必要に応じて除菌治療を行います。将来的な胃の病気を予防するのが目的です。

心臓や血管などの循環器に不安がある場合

心臓をはじめとした循環器に不安がある場合、心電図検査と動脈硬化検査が推奨されます。心電図検査では、心臓の電気的な活動を記録し、不整脈や心筋梗塞などの虚血性心疾患の兆候を確認します。特に胸痛や息切れ、動悸などの症状がある場合は、心臓病の早期発見に役立ちます。施設によっては、心臓超音波検査や負荷心電図検査などを実施している場合もあります。

動脈硬化検査では、動脈硬化の進行具合をチェックします。具体的には、脳につながる首元の太い血管(頸動脈)を超音波で検査するものであり、血管の機能を調べるABIやCAVIなどと呼ばれる検査法があります。

動脈硬化が進むと心筋梗塞や脳卒中のリスクが高まるため、早期発見、早期対策が必要です。これらの検査を組み合わせることで、心臓や血管の健康を総合的に評価し、適切な健康管理ができます。

糖尿病予防のための検査

糖尿病予防に欠かせないのが、血糖値とHbA1c(ヘモグロビンA1c)の測定です。血糖値とHbA1cは、Ⅱ型糖尿病の発症を予測するにあたり、有用な指標とされています。血糖値検査では、血液中のブドウ糖の濃度を測り、エネルギー源として適切に利用されているか調べます。特に食後に高血糖となる場合には、そのリスクを早期に把握することが重要です。

一方、HbA1cは過去1~2か月の平均血糖値を示す指標です。糖尿病の早期発見や、既に糖尿病と診断されている人の血糖管理に役立ちます。検査の直前だけ糖分の摂取を制限しても改善されません。

これらの検査を定期的に受診することで、糖尿病や合併症の予防が可能です。糖尿病には、生活習慣の改善も含めた総合的な健康管理が求められます。

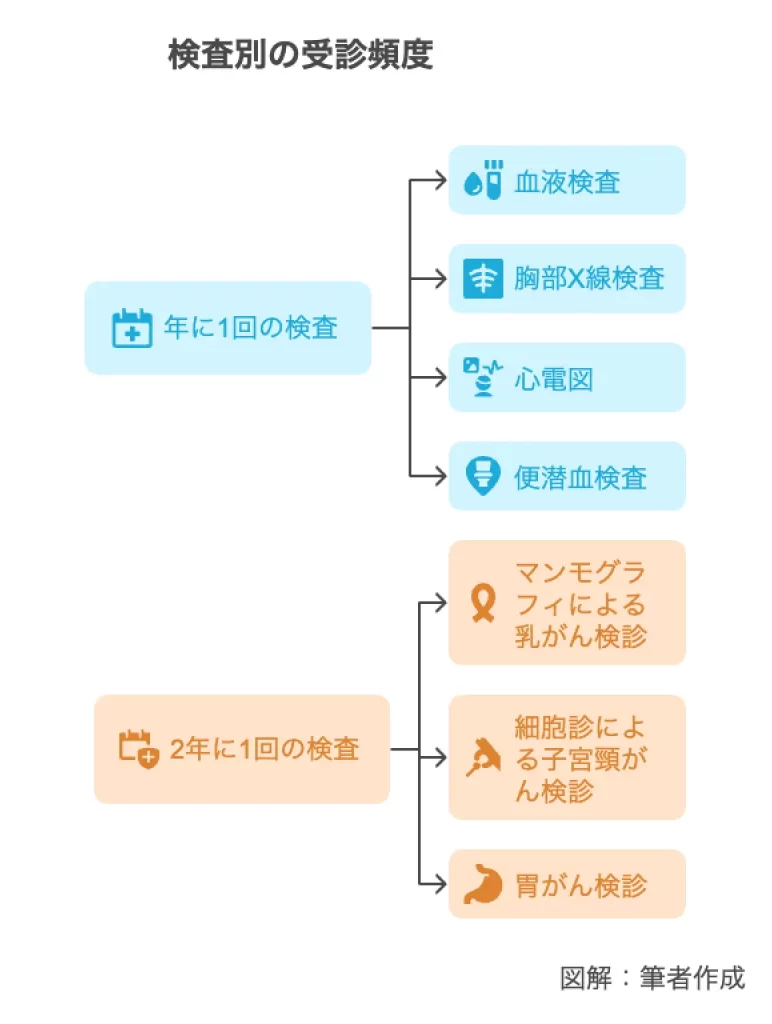

検査の受診頻度と注意点

人間ドックを受ける際、適切な受診頻度の設定は非常に重要です。定期的な検査によって早期に病気を発見し、健康管理の方針を確認できるからです。年に1回の受診が推奨される検査や、2年に1回の受診が推奨される検査、さらに定期的に受診するメリットと注意点について詳しく解説します。

年に1回の受診が推奨される検査

年に1回の受診が推奨される検査には、日本人間ドック・予防医療学会が「基本検査項目」として定めている血液検査、胸部X線検査、心電図、便潜血検査などがあります。

これらの検査は、生活習慣病やがん、心疾患などの早期発見に役立ちます。特に、血液検査では肝機能や腎機能、血糖値、コレステロール値などの異常を早期に確認できるため、健康管理の基本情報として重要です。

2年に1回の受診が推奨される検査

2年に1回の受診が推奨される検査としては、マンモグラフィによる乳がん検診や細胞診による子宮頸がん検診、胃がん検診などがあります。

これらは、厚生労働省が定めた指針で推奨されている検査です。

定期受診のメリット

定期的な受診には早期発見と早期治療のチャンスが増えるという大きなメリットがあります。がんや生活習慣病は、初期症状がほとんどないものも多く、定期検査によって早期に発見できるかどうかが治療に影響することもあります。

また、検査結果をもとに生活習慣の見直しができるため、将来的なリスクの軽減にもつながります。

まとめ:自分に合った人間ドックの検査項目を選んで健康を守ろう

人間ドックを受診することで、自分の健康状態を把握し、病気の早期発見や予防につなげやすくなります。年齢や生活習慣に応じた適切な検査を受け、自分に合った形で健康リスクを管理することが重要です。

家族や友人にも健康についての情報を共有し、皆で健康意識を高めましょう。また、検査の受ける頻度や注意点についても把握し、年1回の定期的な受診を心がけることが健康維持の鍵になります。自分に最適な人間ドックの検査項目を選び、健康を守りましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?