CTとMRIの違いとは? 発見できる疾患などそれぞれの特徴を解説

画像検査といえば、多くの方になじみが深いレントゲン検査がまず挙げられます。レントゲンの他にも体内の状態を見ることができる画像検査としては超音波検査、CT、MRI、核医学検査などがありますが、それぞれ特性が異なります。この記事ではCT検査とMRI検査に焦点をあて、それぞれの特徴を解説します。MRI検査ってどれくらいかかる? 初めてでも安心の流れと時間の目安を解説

100

100

本記事では、「MRI検査にかかる時間」「MRI検査の注意点」などを解説します。これから検査を受ける方の疑問が解決できる内容となっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

MRI検査とは?

MRI検査は、身体の内部を詳しく調べるための検査です。磁気により身体の断面を撮影し、臓器や血管、神経の状態などを画像に映し出します。

一般的に混同されやすい検査の1つにCT検査がありますが、MRI検査とは特徴が異なります。まずは「MRI検査でわかること」「CT検査との違い」「検査の安全性」について見ていきましょう。

MRI検査でわかること(CT検査との違い)

MRI検査は、磁気と電波を利用して身体の内部を撮影する検査です。

脳や内臓などの水分を含んだ臓器の評価に優れており、組織的な異常を捉えやすいのが特徴です。例えば、CT検査では正常な組織と区別がつきにくい臓器に生じるがんの発見にも役立ちます。撮影には15分から40分ほどかかりますが、放射線を使わないため、被ばくリスクはありません。

一方、CT検査はX線を使っており、骨や内臓の評価に適しており、造影剤を使用することで血管の状態も確認できます。撮影時間が短く、10分から15分ほどで調べられるのが特徴です。2つの検査の違いを以下の表にまとめました。

| 検査 | 使用する技術 | 検査時間の目安 | 適している評価 |

|

CT検査 |

X線 | 10〜15分 | 骨の構造、臓器の構造 |

|

MRI検査 |

磁気と電波 | 15〜40分 | 水分を含んでいる脳や臓器 |

それぞれの検査に優劣はありません。どちらの検査を行うかは、患者の状態や検査の特性を考慮して、医師が選択します。MRI検査とCT検査の違いは以下の記事でも詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。

放射線被ばくの有無と安全性について

MRI検査は磁気と電波を使用して、体内の画像を生成する検査です。放射線を使用しないため被ばくの心配はなく、健康リスクを避けられます。

ただし、妊娠中の方はMRI検査に注意が必要です。妊娠中のMRI検査では、胎児への安全性が確立されておらず、造影剤も胎児の健康に影響を及ぼすおそれがあるためです。造影剤の1つであるガドリニウム製剤の使用では、胎児への影響が報告されています。検査の必要性や安全性については、事前に医師とよく相談しましょう(参考文献:「妊娠中のMRI検査の胎児期、幼年期への影響」論文の紹介|日本小児放射線学会)。

また、ペースメーカーや人工内耳などの植え込み型医療機器がある方は、医療機関によって利用を制限されるケースがあります。事故につながる可能性があるため、医療機器を使用していることは事前に医師に申告しておきましょう。

MRI検査にはどれくらい時間がかかる?

検査時間は、撮影する部位や撮影条件によって異なります。ここからは、「部位別の検査時間」「検査前後のトータル所要時間」について解説します。順番に見ていきましょう。

部位別の検査時間の目安(脳・腰・膝など)

MRI検査の時間は検査する部位によって異なります。以下は各部位と目安になる検査時間です。

| 部位 | 所要時間 |

|

脳 |

15分〜30分 |

|

首 |

15分〜20分 |

|

腰部 |

15分〜20分 |

|

膝 |

30分〜60分 |

なお、これらの所要時間はあくまで目安であり、検査の目的や内容によって前後することがあります。正確な所要時間が気になる場合、検査を受ける医療機関に事前に確認しておくと安心です。

検査前後を含めたトータル所要時間

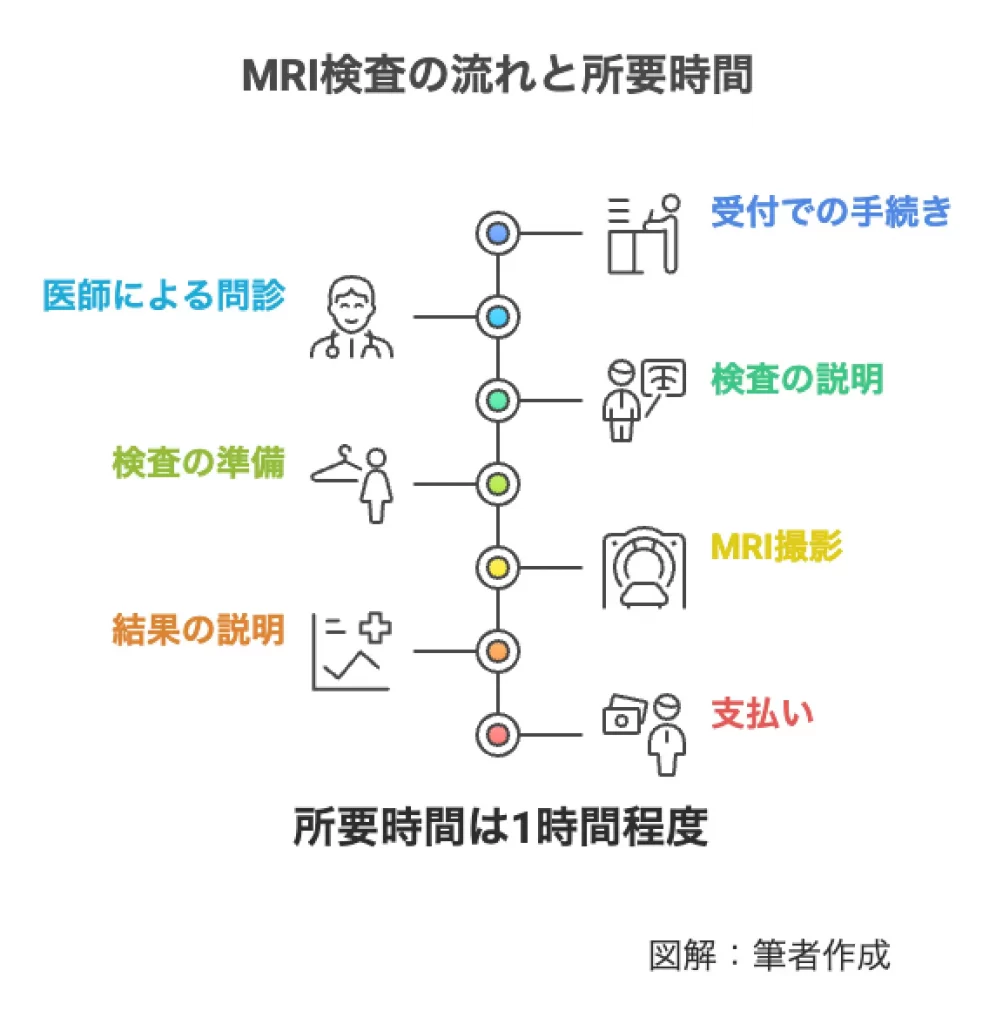

MRI検査は、実際の撮影時間だけでなく、準備や手続きも必要になります。全て含めると1時間前後かかるのが一般的でしょう。MRI検査の大まかな流れは以下の通りです。

- 1、受付での手続き

- 2、医師による問診

- 3、検査の説明

- 4、検査の準備(更衣)

- 5、MRI撮影

- 6、検査結果の説明(後日になることも)

- 7、支払い

まず、医療機関に到着したら受付で手続きを行います。次に医師による問診です。そこで検査の説明を受けた後、問題なければ検査着に着替えてMRI検査に移ります。

検査部位によって異なりますが、検査自体は15分から40分ほどかかるのが一般的です。撮影が終わると再び着替えを行い、会計を済ませて終了となります。

これら全ての流れを含めると、所要時間は1時間程度を見込んでおくと良いでしょう。

検査時間が長くなるケースとは?

MRI検査の所要時間は、状況によって長引く可能性があります。検査時間が長くなるケースは以下の通りです。

- 撮影部位が複数ある

- 医療機関が混雑している

- 画像が不鮮明で撮り直す必要がある

複数の部位を撮影する場合、各部位の撮影が必要なため、予定よりも検査時間が長くなることがあります。

また、検査中に身体が動いてしまうと画像が不鮮明になるため、再撮影が必要になることがあります。MRI検査は繊細な画像を撮るため、わずかな動きでも画質に影響が出るためです。このような場合、予定よりも検査時間が延びる可能性があります。

医療機関の混雑具合も検査時間に影響します。予約状況や、スタッフの配置状況によっては、検査の開始が予定より遅れることもあるため注意しましょう。

こうした状況も予測してスケジュールを空けておくと、余裕を持って検査に臨めるでしょう。

結果の説明を当日中に受ける場合と、後日受ける場合の違い

MRI検査の結果は、当日中に受け取れる場合と、後日受け取る場合があります。

体調不良による受診や、緊急的に検査を受ける場合、その場で医師から説明を受けるのが一般的です。

一方、読影専門医が外部にいる場合や、検査施設と診察施設が異なる場合は、結果が出るまで数日かかることがあります。この場合、「1か月以内に連絡がくる」「郵送で結果が届く」など、対応が施設によって異なるため注意しましょう。

例えば、検査結果が郵送の場合もあり、その際は郵便物が届くまでの期間を考慮する必要があります。

結果の受け取り方法(対面・オンライン・郵送)

MRI検査の結果を受け取る方法は「対面」「オンライン」「郵送」の3つがあります。

対面での受け取りは、検査施設や診察時に直接受け取る方法で、医師から詳細な説明を受けられるのがメリットです。

オンラインでの受け取りは、インターネットを通じて結果を確認できる方法で、スマートフォンのアプリを利用するクリニックも増えています。時間や場所にとらわれずに結果を確認できるのが魅力です。

郵送での受け取りは、結果が紙媒体で送られてくるため、インターネット環境がない方でも安心して利用できます。ただし、郵送には数日かかることがあるため、急ぎの方にはやや不便かもしれません。

MRI検査当日の流れと注意点

ここからは、MRI検査当日の流れと注意点を詳しく見ていきましょう。

| 流れ | 概要 |

|

受付 |

診察券やマイナンバーカード(または資格確認書)を提示して、問診票を記載します。 |

|

医師による問診 |

必要に応じて医師による問診を受けます。 「妊娠中である」「ペースメーカーや人工内耳など体内に金属がある」「造影剤アレルギーがある」「閉所恐怖症がある」などの場合、この時に伝えましょう。 |

|

検査説明 |

医師もしくは検査技師から検査の説明を受けます。 |

|

検査の準備(更衣) |

更衣室にて着替えます。 アクセサリーや金属製のメガネなどはこの時に外しましょう。 |

|

MRI撮影 |

撮影時間はおよそ15分から40分です。 機械音が気になる場合は、用意されている耳栓やヘッドホンを使用しましょう。 |

|

検査結果の説明 |

検査後は医療機関によって、医師から結果の説明があります。 専門の検査機関の場合は、後日結果を受け取ることもあります。 |

造影剤を使用する場合は、事前に副作用について説明を受け、アレルギーの有無を申告しましょう。検査中は、身体を動かさず静かにしていることが重要です。動いてしまうと画像がぼやける可能性があるためです。

専門の検査機関でMRI検査を実施する場合は、後日結果を受け取ることになります。検査結果の受け取りについては、事前に説明があるため、気になることがあればスタッフに確認しておきましょう。

なお、MRI検査の注意点については、以下の記事で詳しく解説しています。気になる方はそちらもご覧ください。

頭部MRI検査で副作用は出る? 造影剤を使用する際のリスクについても説明

体の状態を確認するために医療機関では「画像診断装置」を使って検査を行います。MRI検査もそのひとつで、磁力と電波を使って全身の状態を画像化し、病気などを発見します。放射線を使用しないので被ばくの心配がないことをご存じの方も多いはず。しかし副作用は何もないのでしょうか?記事内ではこの点について詳しく説明いたします。

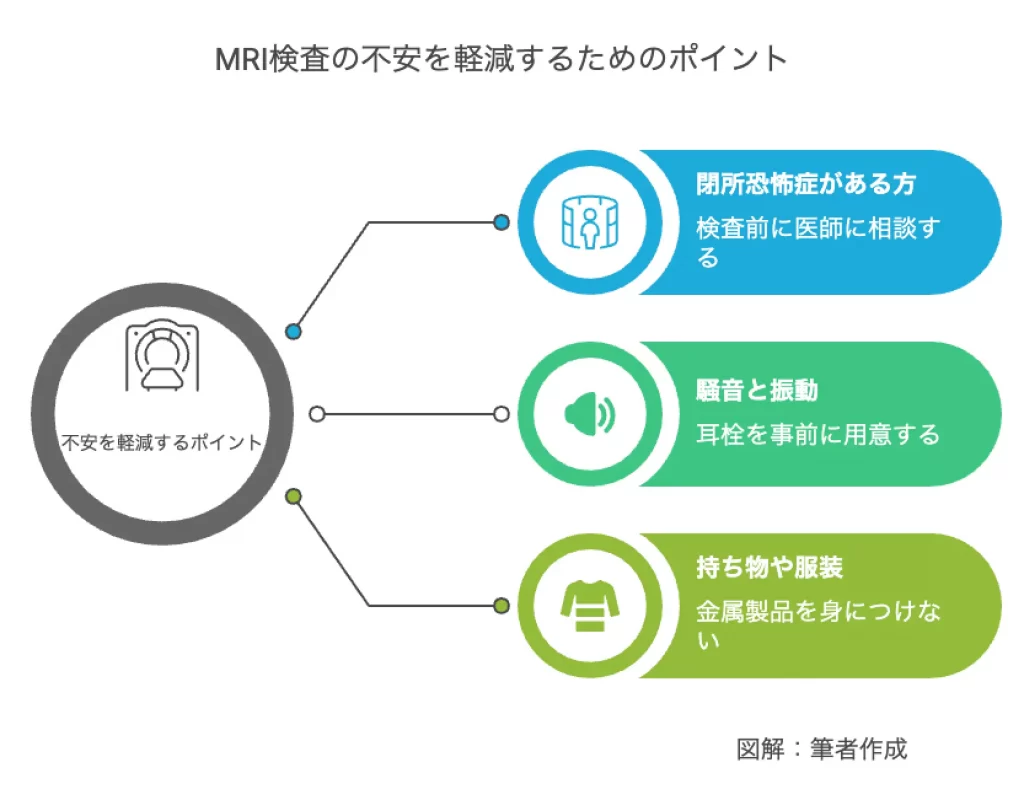

MRI検査を受ける前に、不安を軽減するためのポイントをいくつか押さえておきましょう。

閉所恐怖症がある方は、検査前に医師や検査技師に相談しておくことが重要です。場合によっては、開放型のMRI装置を用いるか、リラックス効果のある薬を処方してもらえます。また、事前に検査の流れを把握し、検査中に深呼吸やリラクゼーション方法を取り入れるのもおすすめです。

MRI検査では大きな音が発生するので、耳栓を用意しておくと良いでしょう。医療機関によっては、市販の耳栓を推奨する場合もあります。また、検査中には振動を感じることがありますが、正常な動作のため心配はありません。

持ち物や服装については、金属製品を身につけないことが大切です。ジュエリーや時計、入れ歯などは外しておきましょう。また、医療機関に用意される検査着に着替えることがほとんどですが、自分で準備する場合は金属部分のない服装を選びましょう。

これらのポイントを事前に把握しておくことで、心の準備ができ、安心してMRI検査を受けられます。

なお、閉所恐怖症がある方のMRI検査については、以下の記事で詳しく解説していますので、気になる方はそちらもご覧ください。

閉所恐怖症でもMRIは受けられる? 知っておきたい最新の脳ドック事情

近年受診する人が増えている脳ドック。狭い空間に頭から入るMRI装置に、閉所恐怖症の方は「自分にはムリかも…」と思われているかもしれません。しかしながら、現代のMRIは短時間での撮影ができるようになっています。この記事の中では、閉所恐怖症の方にも安心してMRIを受けていただけるように、最新の動向をご説明いたします。

よくある質問(Q&A)

最後にMRI検査についてよくある質問を見ていきましょう。

妊娠中でもMRI検査は受けられる?

妊娠中の方は胎児への安全性が確立されていないため、基本的にはMRI検査は行いません。ただし、疑われる病気によってはMRI検査による評価が必要な場合もあります。妊娠中の女性や妊娠が疑われる方は、あらかじめ伝えてください。また、造影剤も胎児へ影響する可能性があるため注意が必要です。特に、ガドリニウム造影剤を使用したMRI検査は胎児への影響が報告されています(参考文献:「妊娠中のMRI検査の胎児期、幼年期への影響」論文の紹介|日本小児放射線学会)。

医師の判断により検査が延期されることもあるため、妊娠している場合は必ず事前に相談しましょう。

授乳中でもMRI検査は受けられる?

授乳中でもMRI検査は受けられます。

ただし、妊娠中と同様に造影剤を用いたMRI検査には注意が必要です。ガドリニウム造影剤の添付文書には、「授乳中の女性への造影剤投与後24時間または48時間は授乳をさけること」と記載されています(参考:ガドリニウム造影剤の添付文書|バイエル薬品株式会社)。

子どもへの影響を考えて、検査を延期するケースもあるため、授乳中であることは必ず医師に相談しましょう。

子どものMRI検査に付き添いは可能か?

付き添いが認められる医療機関もありますが、施設によって異なります。

小さな子どもがMRI検査を受ける場合には、事前に医療機関に相談して付き添いの可否を確認しましょう。必要に応じて、子どもが安心して検査を受けられるよう配慮してもらえます。

検査中に動いてしまったらどうなる?

MRI検査中に動いてしまうと、画像が不鮮明になる可能性があります。結果として、再撮影が必要になることがあるため、検査中はできるだけ静かにしておきましょう。

なお、検査中は、検査技師がモニター越しに様子を見ています。何かあっても適切に対応してくれるため、過度な心配は必要ありません。

まとめ:安心してMRI検査を受けましょう

MRI検査には15分から40分ほどかかりますが、検査部位や検査時の状況により異なります。検査中の注意点や必要な準備事項について事前に確認しておくことで、トラブルを避けられます。

また、MRI検査をスムーズに受けるためには、当日の流れを事前に把握しておくことが重要です。検査の手順や所要時間を知っておけば、精神的な不安を軽減し、リラックスした状態で検査を受けられるでしょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?