脳出血とはなにか? 出血しやすい部位や体に起こる症状について解説

脳の中ではときに出血が起きることがありますが、症状は脳梗塞と似ていることが多いです。脳出血はなりやすいいくつかの部位があり、それぞれ特徴が異なります。この記事の中では脳出血の診断方法や治療方法、また予防方法についても解説いたします。脳出血がどのようなものか気になる方は、ぜひ確認してみてください。嘔吐の原因は? 下痢・頭痛など症状別に考えられる病気と対処法を解説

3

3

嘔吐は、多くの方が経験する症状の1つです。原因は飲み過ぎや食べ過ぎ、ストレスといった一時的なものから、胃腸炎や食中毒、脳出血など、重大な病気が関連していることもあります。

本記事は「嘔吐の原因」「嘔吐時の対処法」「嘔吐を防ぐための生活習慣」などを解説します。嘔吐に関する不安を解消できる内容となっているため、最後までご覧ください。

嘔吐の原因は? 考えられる主なケース

- 生活習慣や一時的な刺激(飲み過ぎ、ストレス、乗り物酔いなど)

- 胃腸を中心とした消化器系の病気(食中毒、胃炎、胃潰瘍など)

- 重篤な病気の可能性も(脳出血、心筋梗塞、中毒など)

生活習慣や一時的な刺激(飲み過ぎ、ストレス、乗り物酔いなど)

嘔吐は、飲み過ぎやストレスなど一時的な原因によって起こることがあります。以下は、主な原因とその特徴です。

| 原因となる要因 | 特徴 |

| 食べ過ぎ、飲み過ぎ | 胃に過度な負担がかかると、嘔吐が起こりやすくなります。 |

| アルコールの過剰摂取 | 胃粘膜への刺激や、身体の中でアルコールの処理が間に合わず、吐き気や嘔吐を引き起こします。 |

| ストレス | 精神的なストレスが自律神経を乱し、胃の働きが低下することで吐き気につながります。 |

| 乗り物酔い | 身体の揺れが内耳を刺激し、平衡感覚の混乱によって嘔吐することがあります。 |

これらの原因による嘔吐は適切な対処によって予防可能です。予防方法については、記事の後半で解説します。

胃腸を中心とした消化器系の病気(食中毒、胃炎、胃潰瘍など)

嘔吐の原因には、胃腸をはじめとした消化器関係の病気が関係していることがあります。代表的な病気を以下にまとめました。

| 原因となる病気 | 特徴 |

| 食中毒 | 細菌やウイルスに汚染された食べ物を摂取することで、胃腸に炎症が起こり、嘔吐や下痢、腹痛などを引き起こします。 |

| 胃炎 | 胃の粘膜が荒れて炎症を起こすことで、吐き気や嘔吐のきっかけとなります。 |

| 胃潰瘍 | 胃の内側にできた傷が刺激となり、嘔吐が起こることがあります。出血を伴う場合は注意が必要です。 |

これらの症状が続く場合は自己判断せず、消化器内科など、専門の医療機関を早めに受診しましょう。

重篤な病気の可能性も(脳出血、心筋梗塞、中毒など)

嘔吐の原因として、脳出血や心筋梗塞などの重大な病気も考えられます。

| 原因となる病気 | 特徴 |

| 脳出血、くも膜下出血 | 突然の激しい頭痛や吐き気、嘔吐、意識混濁、手足のしびれなどが見られます。医療機関の早急な受診が必要です。 |

| 心筋梗塞 | 胸の強い痛みや息苦しさ、吐き気、嘔吐、冷や汗、めまいなどがあらわれることがあります。 |

| 急性中毒 | 特定の薬物や化学物質を摂取することにより、嘔吐、意識障害、けいれん、呼吸の異常などの症状が出ることがあります。 |

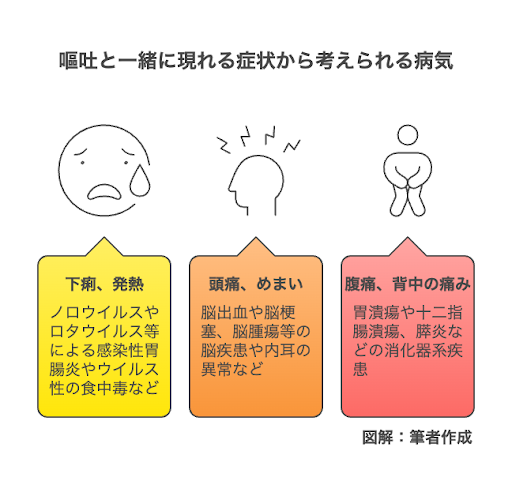

嘔吐と同時にあらわれる症状から考えられる病気

嘔吐が起こった際、原因を考えるためには、その他の症状を確認することが大切です。ここからは以下の症状から考えられる病気について解説します。

- 下痢、発熱 | 感染性胃腸炎やウイルス性の食中毒など

- 頭痛、めまい | 脳疾患・内耳の異常など

- 腹痛、背中の痛み |消化器疾患やすい炎の可能性も

下痢、発熱 | 感染性胃腸炎やウイルス性の食中毒など

嘔吐に加えて下痢や発熱の症状がある場合、感染性胃腸炎やウイルス性の食中毒が疑われます。

感染性胃腸炎は、細菌やウイルスが胃腸に感染し、炎症を引き起こす病気です。一般的には飲食物の摂取や、感染者との接触を通じて感染します。ノロウイルスやロタウイルスが代表的です。

食中毒は主に細菌やウイルスなどに汚染された食品を摂取することで発症します。原因としては、サルモネラ菌やカンピロバクター菌などが知られています。予防のためには調理や保存の際の衛生管理が重要です。

いずれの症状も、嘔吐や下痢、発熱などにより身体に負担がかかるため、早急な対処が必要になります。水分補給を心がけ、症状が進行する場合は速やかに医療機関を受診しましょう。

頭痛、めまい | 脳疾患、内耳の異常など

嘔吐と共に頭痛やめまいが発生する場合、脳疾患や内耳の異常が疑われます。特に、脳出血や脳梗塞、脳腫瘍といった脳の病気は緊急の治療が必要になることもあるため注意しましょう。

また、頭痛、めまいにはメニエール病をはじめとした内耳の異常が関係していることがあります。メニエール病は、内耳にあるリンパ液が過剰にたまることで、内耳の働きが乱れる病気です。内耳の異常はバランス感覚に影響を与え、突然のめまいや嘔吐、耳鳴り、難聴などを引き起こすことがあります。

いずれの場合も自己判断は避け、早めに医療機関を受診することが大切です。

そのめまいは放置して大丈夫? 原因や対処法、受診の目安を解説

ふいに感じた「めまい」に、不安を覚えたことのある方も多いのではないでしょうか。めまいは繰り返すと日常生活に支障をきたすこともあります。この記事では、めまいの原因や種類、予防法や対処法をわかりやすく解説します。自分のめまいのタイプや受診の目安がわかり、適切な対処や予防ができるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。

腹痛、背中の痛み |消化器疾患やすい炎の可能性も

嘔吐と合わせて、腹痛や背中の痛みが見られる場合、胃潰瘍や十二指腸潰瘍、すい炎などの消化器系疾患が疑われます。

胃潰瘍、十二指腸潰瘍は、胃や十二指腸の粘膜が傷ついて炎症を起こす病気です。みぞおち周辺に痛みを感じたり、吐血や下血を起こしたりすることもあります。黒い便(タール便)が見られる場合は、身体の中で出血が起こっている可能性もあるため注意しましょう。

すい炎は、すい臓に炎症が起こる病気です。主な原因は過度な飲酒や胆石などです。これらによりすい管が詰まることで発症します。急性すい炎は、持続的に腹部に刺すような痛みがあるのが特徴です。この痛みは、背中まで広がることがあり、咳や活発な動作で強まる恐れがあります。

これらの症状が長引いたり、急に悪化したりする場合は、早めに医療機関を受診することが大切です。一時的に痛みが治まっても、根本的な原因を調べておくことで、適切な治療につながるでしょう。

その血便、本当に大丈夫? 色・症状から読み解く身体のSOSサイン

血便が出たとき「何が原因なのか」「どう対処すればいいのか」と、不安を感じる方も多いのではないでしょうか。血便は消化器の不調や病気のサインであることが多く、放置すると重大な健康リスクにつながる可能性があります。この記事では、血便の原因や、考えられる症状、受診の目安や対処法についてわかりやすく解説します。正しい知識があれば、いざという時も落ち着いて行動でき、医療機関を受診する判断もしやすくなるでしょう。

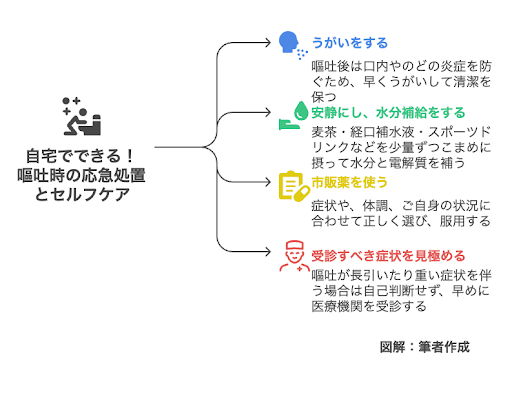

自宅でできる! 嘔吐時の応急処置とセルフケア

嘔吐した時、すぐに医療機関を受診できない場合もあるでしょう。そのような場合は、応急処置やセルフケアが重要です。ここからは「嘔吐時にどのような対応が適切か」を解説します。

- 嘔吐のあとはすぐにうがい

- 安静と水分補給を優先

- 市販薬を使う時の注意点

- 受診すべき症状を見極めるポイント

それぞれ、見ていきましょう。

嘔吐のあとはすぐにうがい

嘔吐が起きた後、胃の内容物が口内やのどに残ることがあるでしょう。この状態が続くと、口内やのどの粘膜が刺激され、炎症を起こす可能性があります。口腔内を不衛生にしないためにも、嘔吐の後はできるだけすぐにうがいをしましょう。

安静と水分補給を優先

嘔吐後は身体が疲れやすく、脱水状態に陥りがちです。そのため、無理をせず安静に過ごすことが大切です。横になってしっかり休息をとることで、身体の回復を助けられるでしょう。

水分補給も重要です。嘔吐が治ったら失われた水分を補うために、少量ずつ水分を摂取しましょう。なお、水だけを飲むことで、体内の水分と電解質のバランスが乱れて症状が悪化する可能性があります。水分補給に適した飲料の例は以下の通りです。

- 麦茶

- 経口補水液

- スポーツドリンク

これらを飲むことで失われた水分や電解質を補給できます。一度に大量に飲むのではなく、少量ずつこまめに飲むことで、胃に負担をかけずに水分を摂取できます。

市販薬を使う時の注意点

嘔吐の症状が続く場合、市販薬を利用することもあるでしょう。以下は、市販薬を購入、使用する時のポイントです。

| ポイント | 内容 |

| 薬の選び方 | 市販薬には、嘔吐の原因によって使用が適さないものもあります。薬の包装や説明書を読み、自分の症状に合った薬を選びましょう。 |

| 服用方法 | 規定された用量と服用時間を守り、正しく服用しましょう。 |

| 副作用 | 身体に合わないと感じたら、すぐに服用を中止し、医師に相談するようにしましょう。 |

なお、持病がある方や治療中の方、妊娠中の方などは、市販薬を選ぶ際に注意が必要です。服用中の薬との組み合わせによっては、身体に悪影響を及ぼす可能性があります。自己判断で薬を選ぶのではなく、薬剤師や医師に相談してみましょう。

受診すべき症状を見極めるポイント

嘔吐が続く時は、自己判断での対応が難しいこともあります。そのような場合には、早めに医療機関の受診を検討しましょう。特に、以下のような症状がある時は注意が必要です。

- 持続的な腹痛がある

- 腹部が腫脹している

- 腹部に触れた時に痛みがある

- 頭痛、項部硬直、錯乱、意識レベルの低下がある

- 脱水症の兆候がある(強いのどの渇き、口腔乾燥、疲労感など)

嘔吐に血が混ざっている場合や、強く頭を打って嘔吐した場合は早急に医療機関を受診しましょう。嘔吐が24時間から48時間以上続く場合や、水分が摂取できない場合も、医師による診察が必要です。

嘔吐を防ぐためにできる生活習慣

食べ方、飲み方の見直しで嘔吐を防ぐ

嘔吐を防ぐための基本的な方法の1つが、食べ方や飲み方の見直しです。

| 対策 | 理由・注意点 |

| ゆっくり食べる | 早食いや大食いで胃に負担がかかり過ぎると、嘔吐の原因になります。 |

| 食事量を適切に調整する | 食べ過ぎ、飲み過ぎは胃腸を刺激し、嘔吐を引き起こすことがあります。 |

| アルコールやカフェインを控える | 過剰摂取は胃の粘膜を刺激し、嘔吐を招くことがあります。 |

日常的にバランスの良い食事を心がけ、水分を充分に摂取することで、胃腸の健康を保てるでしょう。

ストレス、体調管理も重要なポイント

嘔吐の原因にはストレスが関わっていることがあります。また、強い緊張や不安、心身の疲れが続くと、自律神経の乱れから嘔吐を引き起こすことがあります。

嘔吐を予防するためには、日常生活の中でストレスを適切にコントロールすることが大切です。以下はストレスを軽減させるための工夫です。

| 対策 | 期待できる効果 |

| 定期的な運動を取り入れる | ストレスの発散や自律神経の安定につながります。 |

| リラクゼーション法を活用する | 深呼吸、ストレッチ、瞑想などが心身を落ち着かせます。 |

| 十分な睡眠をとる | 睡眠不足を防ぐことで、身体の生理機能を防ぎます。 |

| 趣味の時間を確保する | 心にゆとりが生まれ、精神的ストレスを軽減する効果があります。 |

定期的な健康診断や適切な医療機関での健康チェックも欠かせません。自分の健康状態を把握することで、早期に必要な対策を講じることができます。

なお、頭の病気については、脳ドックを利用するのも良いでしょう。

まとめ|嘔吐の原因を正しく理解して適切に対処を

嘔吐の原因は、生活習慣や一時的な刺激、消化器系の病気など様々です。

嘔吐後の応急処置としては、うがいや水分補給を行い、身体を安静にすることなどが大切です。明らかに異常がある場合は、すぐに医療機関を受診して適切な治療を受けましょう。嘔吐の原因を正しく理解し、適切に対処することで、症状の悪化を防ぎ、健康的な生活を維持できるでしょう。

また、脳ドックやがんドックで健康リスクを把握しておくのも1つの方法です。

スマートドックでは、重大疾病の早期発見や健康維持のための様々な検査を提供しています。気になる検査を組み合わせ、同日にまとめて検査をすることができるため、時間がない方にもおすすめです。詳細は以下をご覧ください。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

・日本救急医学会専門医

・日本脳神経外科学会専門医・指導医

・日本脳神経外傷学会専門医・指導医

・日本脳卒中学会専門医・指導医

・日本認知症学会専門医・指導医

・日本脳ドック学会認定医

・日本がん治療認定医機構がん治療認定医

・日本医師会認定産業医

・臨床研修指導医

2007年 東北大学医学部医学科卒業

横浜市立大学大学院医学研究科で博士号取得

救急医療、脳神経外傷、認知症を専門とし、脳卒中・頭部外傷の急性期治療から慢性期の認知機能評価まで幅広く対応しています。ドイツ(チュービンゲン大学 統合神経科学センター)・米国(サウスカロライナ医科大学)での研究経験を活かし、臨床・教育・研究のバランスを重視した医療の実践に努めています。