胸の詰まり、喉に感じる違和感はどんな病気のリスクがある? 食道がんや狭心症に注意!

833

833

胸のつかえ、詰まりが気になるのはどんな人?

胸がつかえる感じや、詰まる感じの違和感を持つ方が増えています。

時間がたてば気にならなくなる方も多いと思いますが、気になる胸のつかえや詰まりは、もしかしたら病気と関係があるかもしれません。

特に以下のような感じ方をしている人は、一度病院で診察してもらうことをおすすめします。

- 食後に食べ物が喉のあたりで詰まっていると感じる

- 周期的に胸が圧迫されるような苦しさを感じる

- 喉に何かがくっついている感覚がある

- 胸の痛みや胸焼けがある

- 酸っぱいものが込み上げる

- 動作時に圧迫されたり、締めつけられたりするような痛みがある

考えられる病気や原因は?

ストレスでの自律神経の乱れ(咽喉頭異常感症)

仕事や家庭の環境が急激に変化することなどよりストレスを受けることで自律神経が乱れると、交感神経の働きが強まります。

アドレナリンが過剰に出ることが原因で喉の筋肉が過剰に収縮してしまうと、食道に違和感を覚えることになります。

不安や過度な緊張を感じる時にもこのような症状が強く出ることが知られています。

心配性、生真面目、がまん強い、責任感が強い―。こういった性格の方は、このような症状が出やすいと言われていますので、何ごとにも根を詰めすぎないことが大切です。

このような症状がある方は生活の質(QOL)を下げてしまうため、自分だけで考え込まずに、医師から生活上のアドバイスを受けることをおすすめします。

逆流性食道炎(ガード:GERD)

逆流性食道炎とは、胃の中の酸が食道へと逆流することで、胸焼け、呑酸(※酸っぱい液体が喉にのぼってくるような不快な現象のこと)、声枯れ、咳、喉の違和感などの症状が生じ、悪化すると食道炎になります。

具体的な原因としては、脂っこい食事やタンパク質が多い食事を摂りすぎていることや、背中を丸めた姿勢を取ることで腹部が圧迫されていることなどが関係しています。

主な対処としては以下のものがあります。

・胃酸を抑える薬を飲む

・油脂分を含む食事を減らす

・食後すぐに横になるのをやめる

・暴飲暴食をやめる

食道がん

食道は胃へ食べ物を送る器官ですが、食道がんはその内側を覆っている粘膜の表面に発生します。

自覚症状はほとんどないですが、進行すると以下の症状が出ます。

・食べ物がつかえる感覚(特に固形物)

・体重の減少

・胸や背部の痛み

・声のかすれ

食道がんはリンパ管に乗って転移するため、早期発見できるかどうかが非常に重要です。

自覚症状がない食道がんを発見するためには、胃内視鏡検査などを受ける必要があります。

狭心症

狭心症は心臓に血液を送っている冠動脈の内腔が狭まることで、血流が妨げられて酸素不足になり、胸に痛みが生じるものです。

狭心症の発作時には交感神経が緊張し、喉元のあたりの神経を興奮させてしまうため、放散痛という症状が喉や左肩、脇腹に放散することがあります。

原因としては冠動脈の動脈硬化や、冠動脈の痙攣による収縮などが挙げられます。

主な症状としては、以下のようなものがあります。

・動くと胸部の中央から左側に圧迫されるような痛みが出る

・階段や坂道を登ると胸が締めつけられる

・重いものを持った時に胸が痛む

・放散痛(喉や肩、脇腹の痛み)が出る

冠動脈の動脈硬化を調べるには、心電図や心臓超音波による検査、造影CT検査が効果的です。

更年期によるホルモンバランスの変化と喉の違和感

更年期になると、ホルモンバランスの変化により、喉に違和感が生じたり、胸の詰まりを感じたりすることがあります。特に女性はエストロゲンというホルモンが急激に減少するため、身体の様々な部分に変化があらわれやすくなります。こうした変化が、自律神経の乱れやストレスと重なり、不快な症状としてあらわれるのです。

喉に違和感があると、「何かの病気では?」と不安になる方も多いでしょう。その不安が、症状を強くさせることもあります。更年期には、ホルモンの影響で不安感が強まりやすいため、そうした悪循環に陥らないように注意しましょう。

更年期の症状を和らげるためには、適度な運動、栄養バランスの取れた食事、十分な睡眠などの生活習慣が重要です。深呼吸や瞑想といったリラックス法を取り入れるのも良いでしょう。

こうしたセルフケアが、ホルモンバランスの安定につながり、喉の違和感の緩和にもつながります。

なお、自律神経の乱れを整えるためのセルフケアは以下の記事でも解説しています。具体的な生活習慣を記載しているので、そちらもご覧ください。

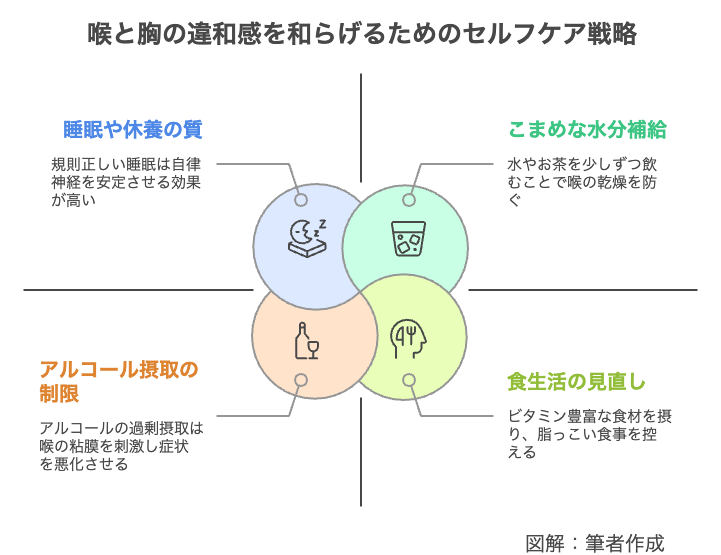

症状を和らげるセルフケアと生活習慣の工夫

喉や胸の違和感は、セルフケアや生活習慣の見直しにより和らぐこともあります。

まず大切なのが、こまめな水分補給です。水やお茶を少しずつ飲むことで喉の乾燥を防ぎ、違和感を軽減できます。アルコールの摂りすぎは喉の粘膜を刺激し、症状を悪化させることがあるので注意しましょう。

食生活の見直しもポイントです。ビタミンAや、ビタミンCが豊富な野菜や果物は、喉の粘膜の健康を保つのに役立ちます。また、脂質が多い食事を控えることは、胃酸の逆流を防ぎ、胸の詰まりや胸焼けの軽減につながることもあります。

睡眠や休養の質も重要です。寝る前はスマートフォンやパソコンの使用を控え、眠りやすい環境を作ることで、自律神経の安定につながります。規則正しい生活を意識することで、自然と症状が和らぐケースもあるでしょう。

こうしたセルフケアを続けることで、喉や胸の違和感が落ち着くことがあります。ただし、症状が長引いたり、強くなったりする場合は、すぐに医師に相談しましょう。

病院に行く目安は?

胸にものが詰まる感じが1週間ほど続く場合、また胸焼けや呑酸などで生活の質が下がっている場合には、一度病院を受診することをおすすめいたします。

他の症状が一緒に出る時は特に注意!

胸の詰まりとともに他の症状も出ている時は、早急に病院を受診しましょう。

以下のような症状もあらわれていませんか?

- 息切れ

- ふらつき

- 動悸

- 胸の痛み

- 呼吸のしにくさ

- 飲み込んだときに胸の奥が痛む(うまく飲み込めない)

- 背中の痛み など

受診するなら何科に相談すべき?

病院を受診する場合、適切な診療科を選択することが大切です。以下は症状ごとに受診すべき診療科の目安です。

| 症状 | 診療科 |

|---|---|

| 喉の違和感や詰まりがある | 耳鼻咽喉科 |

| 胸焼けがある | 消化器内科 |

| 胸の詰まりや息苦しさがある | 循環器内科 呼吸器内科 |

| 複数の症状がある | 総合内科 |

喉の違和感や詰まりがある場合、喉の炎症や「咽喉頭異常感症」などが原因として考えられます。この場合、まずは耳鼻咽喉科を受診するのがおすすめです。専門の医師が診察を通して、原因を詳しく調べてくれます。

また、喉の違和感に加えて胸焼けがある場合は、逆流性食道炎や、食道がんなどの消化器関連の病気が関係している可能性があります。消化器内科を受診して、適切な検査を行いましょう。

胸の詰まりや圧迫感、息苦しさを感じる場合、循環器内科や呼吸器内科を受診しましょう。これらの症状は、狭心症や心臓、肺に関する病気が原因である可能性があります。医師の判断により、心電図や超音波エコーなどの検査が行われます。

「症状が複数ある」「どの診療科に行くべきか迷う」といった場合は、総合内科を受診しましょう。全身の状態を確認し、必要に応じて専門の診療科に紹介してもらえるため、初めての相談に向いています。

がんや狭心症のリスクを調べる検査

逆流性食道炎・食道がんの検査

逆流性食道炎や食道がんが疑われる場合には、消化器内科を受診しましょう。

不安な方は人間ドックの検診などで、胃内視鏡検査をおすすめします。

胃内視鏡検査は胃粘膜と同時に、食道の粘膜や凹凸を観察するもので、がんの早期発見につながります。

食道がんは初期であっても内視鏡検査により高い精度で発見されることが多く、現在最も有効な検査手段とされています。

狭心症の検査

狭心症のリスクを知るためには、冠動脈の状態を確認するCT検査がおすすめです。

興味を持たれた方は、ぜひ記事下部のリンクから検査内容を確認してみてください。

胸の詰まりを感じたら検診を

胸の詰まりでQOLが下がっていると感じたら、そのまま放置するよりも病院の受診をおすすめします。

胸の詰まりとともに、ほかの症状が出ている場合に放置するのは危険です。

食道がんや、心筋梗塞の原因となる狭心症は、早期に発見できるほど対策がうまくいくことを忘れないでください。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

肺・心臓・血管の状態を

調べてみませんか?

病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。