人間ドックとは? 検査内容、発見できる病気、費用の目安と時間などを解説

どんな病気であれ早期発見と早期治療は重要になります。がんなど完治が難しいとされる病気であっても、早期で発見することができれば、完治する確率が格段に高くなります。この記事の中では人間ドックの基本的な検査内容や、発見できる病気、また受ける際の注意点などについて紹介します。食後の血糖値が高いとどうなる? 空腹時との違いと、血糖値を下げるための実践ポイント

3069

3069

血糖値とは?

血糖値とは、血液中に含まれているブドウ糖の濃度のことです。

糖尿病になって血糖値が高い状態がずっと続くと、網膜症、神経障害、腎障害などが起こりやすくなるため、健康診断や人間ドックでは血糖値を測定します。

正常値の範囲を保つメカニズム

一定の範囲内で血糖値が上下しているのは、様々なホルモンの働きによるものです。

血糖値を下げるホルモンはインスリンしかありません。

インスリンはすい臓で作られるホルモンで、その働きによってブドウ糖が筋肉などへ送り込まれ、エネルギーとして利用されます。

血糖値を上げる代表的なホルモンとしては、グルカゴンやアドレナリン、コルチゾール、成長ホルモン、甲状腺ホルモンなどが挙げられます。

普段は血糖値を下げるホルモンと上げるホルモンとがバランスよく働いているため、大幅に下がりすぎたり、上がりすぎたりせず、正常範囲内で変動しています。

血糖の働き

食事をとり、炭水化物が分解されると、そのうちの成分の1つである「ブドウ糖」が吸収され、肝臓から血液に放出されることで血糖値が上がります。

その後、血糖値が上がったことが感知されると、すい臓からインスリンが分泌されて血糖値を下げるように働きます。

また、運動などによりエネルギーが消失し、血糖値が低下すると、グルカゴンなどが血糖値を上げて一定に保ちます。これを恒常性血糖維持機構と言います。

細胞に取り込まれたブドウ糖はエネルギー源として利用されることが特徴です。

過剰なブドウ糖はグリコーゲンや中性脂肪に変換され、肝臓や筋肉に蓄えられます。

空腹時血糖と食後血糖の違い

「空腹時血糖」とは、10時間以上絶食した状態で測定する血糖値です。一般的には、空腹時血糖109mg/dl未満が正常範囲内、110mg/dl〜125mg/dlが糖尿病の疑いを否定できない境界値とされています。126mg/dL以上は糖尿病の可能性が高まるため、注意が必要です。

「食後血糖」とは、食事の後に測定する血糖値です。食事2時間後の値が140mg/dlを超える場合は「食後高血糖」と判断されます。糖尿病のリスクを避け、健康に過ごすには、このような血糖値を正常の範囲内に保つことが重要です。

なお、医師が糖尿病を診断する際には、空腹時血糖、ヘモグロビンA1c、75g経口ブドウ糖負荷試験(OGTT)などの検査が用いられます。これらの検査については、記事の後半でご紹介します。

血糖値の正常値範囲

血糖値は、食後と空腹時で正常範囲の値が違うことが特徴です。

食後は摂取した食べ物に含まれるブドウ糖が血液中に移行するため、血糖値が高くなりやすいです。

食後の正常値範囲

食後から2時間が経過した時点で血糖値が140 mg/dLを下回っていれば正常です。

140mg/dL以上になると、食後高血糖と見なされます。

すい臓から分泌されるインスリンの量が少なかったり、分泌されるまでに時間がかかったりすると、血糖値が十分に下がりません。そのため、高血糖の状態となってしまうのです。

もし食後のみ一時的に血糖値が140 mg/dL以上になる場合は、「隠れ糖尿病」とも言われる、「血糖値スパイク」を起こしているかもしれません。

空腹時の正常値範囲

空腹時の血糖値は、70-110mg/dLが目安となります。

ただし、100-109mg/dlは糖尿病予備軍の可能性もあるため、注意が必要です。

通常は食事が終わって2時間以上経つと、血糖値は70-110mg/dLに戻ります。

異常血糖値が引き起こすリスク

高血糖の状態が続くと、細胞から活性酸素が発生します。

活性酸素は細胞を傷つける働きがあるため、神経、腎臓、網膜などが障害されることが特徴です。

このほか、脳梗塞や心筋梗塞のリスクが高まることも知られています。

糖尿病の基準値と検査方法

糖尿病を診断する方法は主に4つあります。

① ヘモグロビンA1c(HbA1c)

過去1~2か月の血糖値の状態を表す指標です。6.0%以上になると糖尿病の可能性が高くなります。

6.5%以上だと糖尿病が強く疑われる状態です。

② 早朝空腹時血糖値

8時間以上絶食した後、早朝に血糖値を測定します。110mg/dL未満なら正常です。110~126mg/dLは、糖尿病の可能性が疑われる境界値であり、126mg/dL以上になると糖尿病の可能性が高いとされています。

③ 75g経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)

ブドウ糖が入ったサイダーのようなものを飲み、飲み終わった30分後と60分後、120分後に血糖値の測定をします。2時間後の値が200mg/dL以上の場合は糖尿病が疑われます。

④ 随時血糖値

食事の時間に関係なく採血を行い、血糖値を測定する検査です。

200mg/dL以上の場合に糖尿病が疑われます。

血糖値のコントロール目標

日本糖尿病学会では、ヘモグロビンA1cの値を次のようにコントロールするよう目標値が設定されています。

| 低血糖などの副作用で治療を強化できない場合 | 8.0%未満 |

|---|---|

| 神経障害や網膜症などの合併症を予防したい場合 | 7.0%未満 |

| 血糖値の正常化を目指す場合 | 6.0%未満 |

ヘモグロビンA1cは6.0%未満が正常値です。

そのため、基本的には6.0%未満を目指すことになりますが、状況に応じて目標値が変化します。

高齢者の場合は普段使用している薬の種類や健康状態なども加味する必要があります。

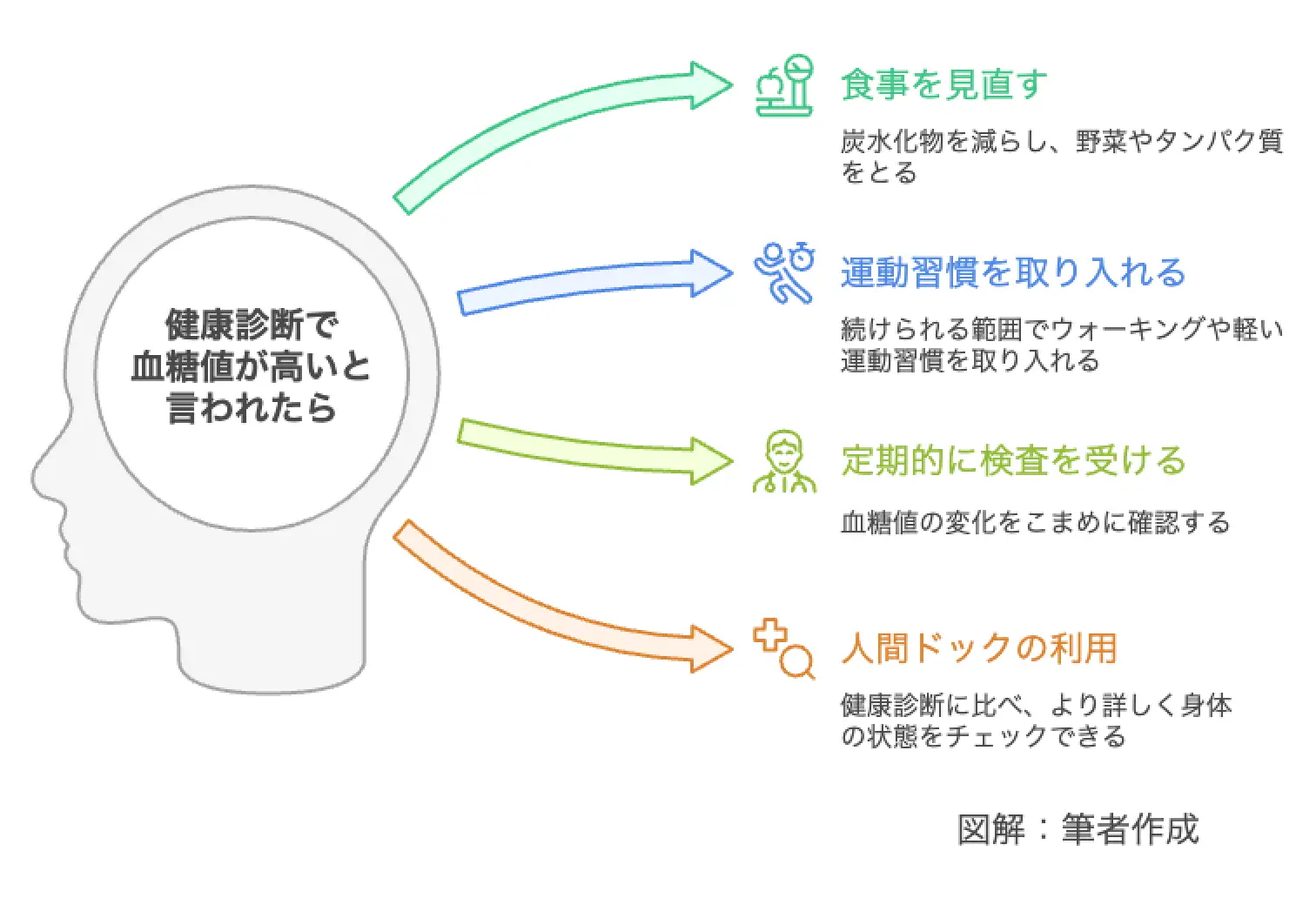

健康診断で「血糖値が高い」と言われたら

健康診断で血糖値が正常値より高いと指摘されたら、生活習慣の見直しから始めましょう。

空腹時血糖が110mg/dL以上の場合、メタボリックシンドロームに該当する可能性があります。生活習慣病に将来つながるケースもあるため、注意が必要です。

同時に「ヘモグロビンA1c」もチェックしてみましょう。ヘモグロビンA1cは過去1~2か月の平均的な血糖値を反映した指標です。ヘモグロビンA1cが6.5%以上になると糖尿病の可能性があり、医師から精密検査をすすめられることがあります。

対策としては、食事や運動の見直しが大切です。食事は炭水化物の摂取量を減らし、野菜やタンパク質をしっかりとるのがポイントです。また、続けられる範囲で良いので、ウォーキングや軽い運動習慣を取り入れると、血糖値の改善につながりやすくなります。

また、医師のアドバイスに従い、定期的に検査を受けることも重要です。血糖値の変化をこまめに確認しながら、無理のないペースで体調を整えていきましょう。

健康状態が気になる場合は、人間ドックを利用するのも良いでしょう。人間ドックは、一般的な健康診断に比べて多くの検査項目があり、身体の状態をより詳しくチェックできます。人間ドックについては、以下の記事をご覧ください。

血糖値を下げる方法

健康診断などで「血糖値が高い」と言われたことはないでしょうか。

血糖値は身体の健康状態を判断できる指標の1つであり、血糖値をコントロールすることは大切です。

血糖値の状態によっては、糖尿病などのリスクも高くなってしまいます。その上昇を改善する方法として、食事と運動について解説していきます。

食事

糖尿病のリスクが高い方は、食生活や運動など生活習慣を改めることが第一です。簡単にできる血糖値対策としては、食べ方に気をつけることが挙げられます。

早食いを避け、血糖値が上がりやすい炭水化物は食事の後半で食べるなどの工夫をして、血糖値の急上昇を防ぐよう心がけましょう。

食物繊維には急激な血糖値の上昇を抑える効果があるため、野菜を多めに食べることも効果的です。お菓子やブドウ糖がたくさん入った飲料など、糖質が多いものはとり過ぎないように気をつけましょう。

運動

運動をすれば血中のブドウ糖が細胞の中に取り込まれるので、血糖値が下がります。

継続的に運動をすることで、血中のブドウ糖の量を調整するインスリンが効きやすい体質へと変わっていきます。

運動は「有酸素運動」と「レジスタンス運動(筋トレ)」の2つに大きく分けられます。

有酸素運動はウォーキングやジョギングなど、大きい筋肉を使って行う全身運動のことで、筋肉への血流が増えるとブドウ糖が細胞の中に取り込まれ、インスリンの効果が高まって血糖値が低下します。

レジスタンス運動(筋トレ)は、腹筋やスクワットなど筋肉に負荷をかけて筋肉を増やす運動のことです。筋肉が増えることにより基礎代謝量が上がり、身体のエネルギー消費量が増えます。するとインスリン効果が高まり、血糖値は下がりやすくなります。

また、運動するタイミングとしては、血糖値が急上昇すると言われている食後の1~2時間以内が良いとされており、軽い運動をすることで血液中のブドウ糖が大量に消費され、血糖値の上昇が抑えられる効果があります。

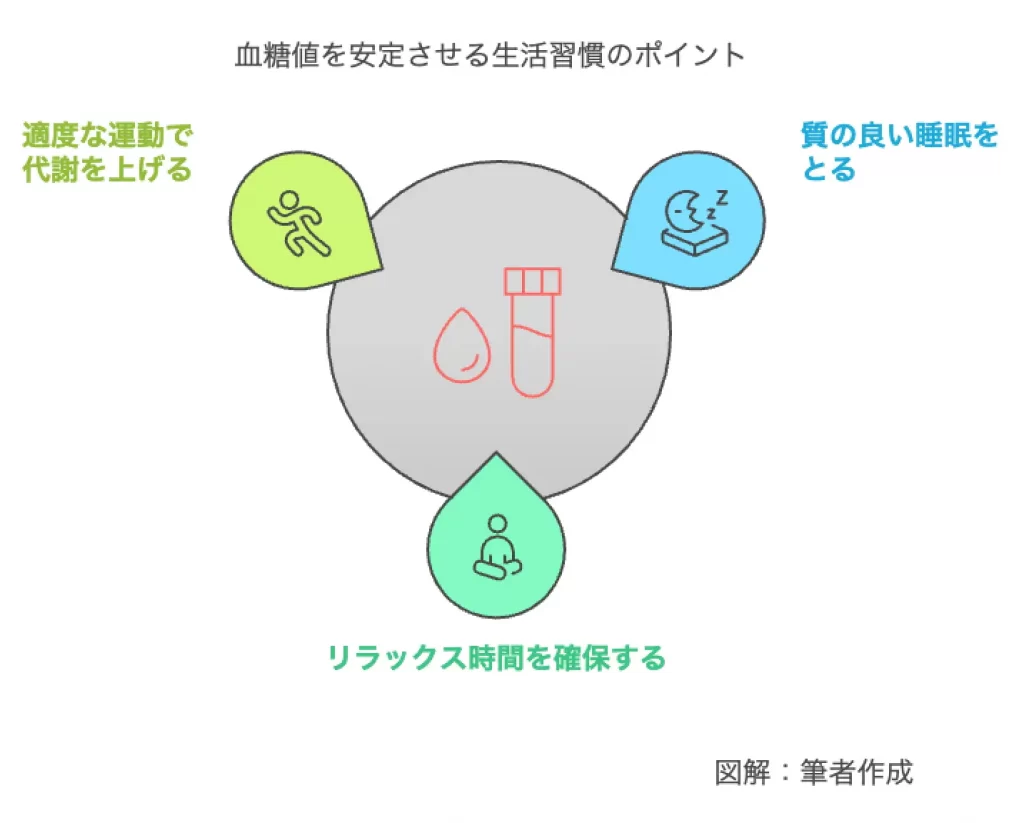

血糖値を安定させる生活習慣のポイント

血糖値をコントロールするには、食事や運動だけでなく、生活習慣全体を見直すことが重要です。特に、以下の生活習慣がある方は注意しましょう。

| 生活習慣 | 特徴 |

|

睡眠不足が続いている |

睡眠不足が続くとホルモンバランスが乱れ、空腹時血糖が上がりやすくなります。 |

|

慢性的なストレスがある |

ストレスは血糖値を上昇させるホルモンの分泌を促して、血糖コントロールを悪化させる可能性があります。 |

|

肥満や筋力低下を感じる |

肥満や筋肉量の低下はインスリン抵抗性を高め、血糖値を不安定にするリスクがあります。 |

こうした要因を改善するためには「質の良い睡眠を6~7時間とる」「1日の終わりにリラックスする時間を確保する」「続けられる範囲で良いので身体を動かし、基礎代謝をあげる」など、日常生活全般に意識を向けることが大切です。他の生活習慣と併せて改善に取り組みましょう。

糖尿病と診断された場合

糖尿病と診断された場合は、医療機関で専門家による食事管理や指導を受けることが望まれます。

その際、状態によっては血糖値をコントロールする飲み薬やインスリン製剤が使われることもあるでしょう。

治療については専門医の指示に従って行うことが大切です。

まとめ

血糖値には「空腹時」と「食後」で異なる基準値があり、それぞれが健康状態を判断するにあたっての重要な指標となります。

空腹時は正常でも、食後に血糖値が高くなりやすい方もいます。こうした状態を放っておくと、将来的に糖尿病をはじめとした生活習慣病につながるかもしれません。

なお、健康診断で「血糖値が高め」と指摘された場合も、すぐに糖尿病と決まるわけではありません。大切なのは、指摘を受けた時に生活習慣を見直すことです。

食事や運動に加えて、睡眠やストレス管理など、日常生活全体に目を向けることが血糖値の安定につながります。不安な点があれば医療機関を受診して、診察や再検査を受けるのも良いでしょう。

健康な日々を過ごすためにも、身体の変化には早めに対応しましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。