食欲がわかないのは病気のサイン? 原因とセルフチェックで見る“身体と心”

3

3

このように感じている方は多いのではないでしょうか。

食欲がわかない原因は、一時的な体調不良やストレスなど様々です。また重大な病気のサインである可能性もあるため注意が必要です。

本記事では、食欲がわかない原因とその対処法について詳しく解説します。食欲がないことへの不安を軽減させられるような内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

食欲不振とは?身体の異変のサインかも

食欲不振とは、「食べ物を食べたい」という欲求が低下した状態です。

食欲は、脳の視床下部にある「満腹中枢」と「摂食中枢」によって調整されています。これらは身体のエネルギーや栄養の状態に応じて「お腹が空いた」「もう食べたくない」などのサインを出し、食欲のバランスを取っています。

精神的ストレスや体調不良、病気の影響などにより、これらがコントロールできなくなると、食欲不振につながるのです。

食欲不振は一時的なものであり、問題のないケースもありますが、長く続く場合は何らかの病気が関係している可能性もあります。食欲不振が持続したり、そのほかの症状が見られたりする場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

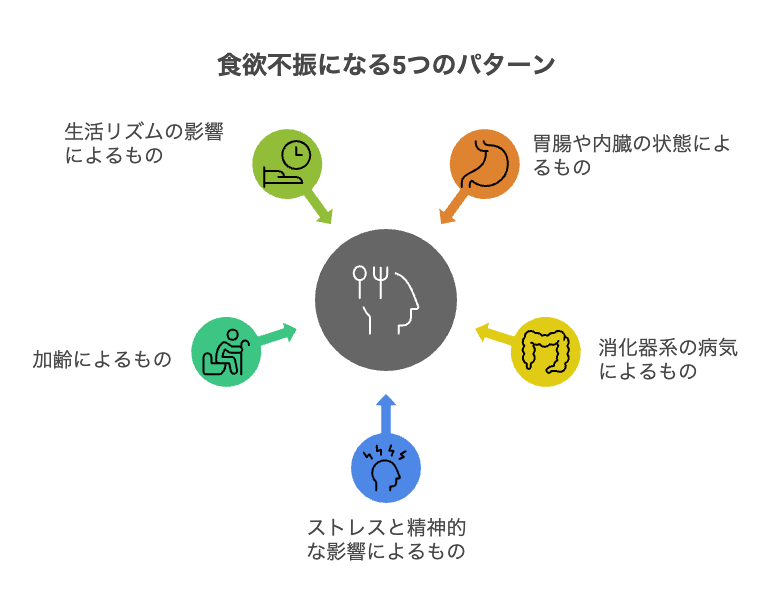

食欲がない原因とは?食欲不振になる5つのパターン

食欲がなくなる原因は身体の不調や精神的な影響など様々です。食欲がなくなる原因を以下の5つに分けて解説していきます。

- 胃腸や内臓の状態によるもの

- 消化器系の病気によるもの

- ストレスや精神的な影響によるもの

- 加齢によるもの

- 生活リズムの影響によるもの

胃腸や内臓の状態によるもの

食欲不振は、内臓や胃腸の不調によって起こることがあります。具体的な例は以下の通りです。

| 例 | 概要 |

| 肝機能の低下 | 肝臓は身体のエネルギー代謝、栄養の吸収、合成、解毒などを担っています。肝機能が低下すると、本来の役割が果たせなくなり、食欲不振や体重減少につながります。 |

| 甲状腺機能の低下 | 甲状腺はホルモンの分泌により、身体の代謝を調整する臓器です。甲状腺の機能が低下することで、食欲不振や疲労感などの症状が出ることがあります。 |

| 糖尿病 | 糖尿病によりインスリンが不足すると、脂肪が分解され「ケトン体」が生成されます。ケトン体が体内に多くたまると、吐き気や倦怠感、食欲不振といった症状が出ることがあります。 |

こうした状態を改善するには、早めに診断し、適切な治療を受けることが大切です。「疲労感がある」「急に体重が減少した」「黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)がある」がある」など、複数の症状がある場合は病気の可能性もあるため、早めに医療機関を受診しましょう。

消化器系疾患の病気によるもの

食欲不振の原因としてよく見られるのが、消化器系の病気です。

胃や腸が病気になると胃もたれや胸やけ、食後の不快感などの症状があらわれ、それにより食欲不振になることがあります。食欲不振につながる主な消化器の病気は以下の通りです。

| 例 | 概要 |

| 胃がん | 胃がんは、早期の段階では自覚症状がないことがほとんどです。進行すると嘔吐や吐血、食欲不振、体重減少があらわれることがあります。 |

| 胃潰瘍 | 胃潰瘍は、ピロリ菌の感染や、一部の薬品の使用などにより胃の内側に傷ができてしまう病気です。胃の痛みや不快感、食欲不振のきっかけになります。 |

| 逆流性食道炎 | 逆流性食道炎は、胃の内容物(主に胃酸)が食道に逆流し、炎症が起こる病気です。胸やけや喉の痛み、食欲不振につながることがあります。 |

これらの病気が疑われる場合は、早期に医療機関を受診しましょう。消化器系の病気の場合、食事をすることで症状や病状が悪化することがありますので、症状が強い場合は無理に食事をせず、医師の指示に従いましょう。

ストレスや精神的な影響によるもの

ストレスや心の不調など精神的な要因も食欲に影響を与えます。

うつ病になると、感情や食欲を調整している脳内の神経伝達物質(ノルアドレナリン、セロトニンなど)のバランスが崩れやすくなります。これらのバランスの乱れが、食欲不振や不眠などの症状につながるのです。

また「自律神経失調症」のように、自律神経がうまく働かない状態になると、胃腸の動きが弱くなり、空腹感がわきにくくなることがあります。

「なんとなく落ち着かない」「自分ばかり責めてしまう」など精神的で不調を感じる場合は、医療機関の受診や、カウンセリングの利用を検討しましょう。

加齢によるもの

食欲不振は、加齢が原因になることもあります。

高齢者の場合、胃や十二指腸などの病気や、年齢による身体の変化により食欲不振となることがあります。

| 種類 | 概要 |

| 病気によるもの |

・胃がん、膵がんなど |

| 身体機能の変化 |

・噛む力の低下 |

高齢者は、知覚の衰えによりお腹の痛みや吐き気など、内臓からのサインに気づきにくくなることがあるため注意が必要です。このような症状が出た場合は早めに医療機関に相談しましょう。

生活習慣の影響によるもの

食欲不振は、生活習慣の影響を受けて生じることがあります。特に「夜更かし」や「過度なダイエット」には注意しましょう。

睡眠と覚醒のリズムは自律神経やホルモンバランスを調整する役割があります。夜更かしをしたり、昼夜逆転した生活を続けたりすると、これらのバランスが乱れて、食欲不振や倦怠感などにつながるため注意しましょう。

また、「痩せ願望」「ダイエット志向」が強くなりすぎると「拒食症」や「過食症」といった摂食障害につながることがあります。これらは、心身の健康に深刻な影響を及ぼす恐れがあります。食欲不振は、生活習慣が原因になっていることがあるため、改善には生活リズムの見直しが必要です。

食欲がない時の気にすべきポイント

食欲がない状態が続く背景には、身体の不調や病気が隠れていることもあります。無理にがまんを続けるのではなく、必要に応じて医療機関に相談することが大切です。

では、どのようなタイミングで受診を考えるべきなのでしょうか。食欲不振が続いた時に気をつけたいポイントや、受診の目安について解説します。

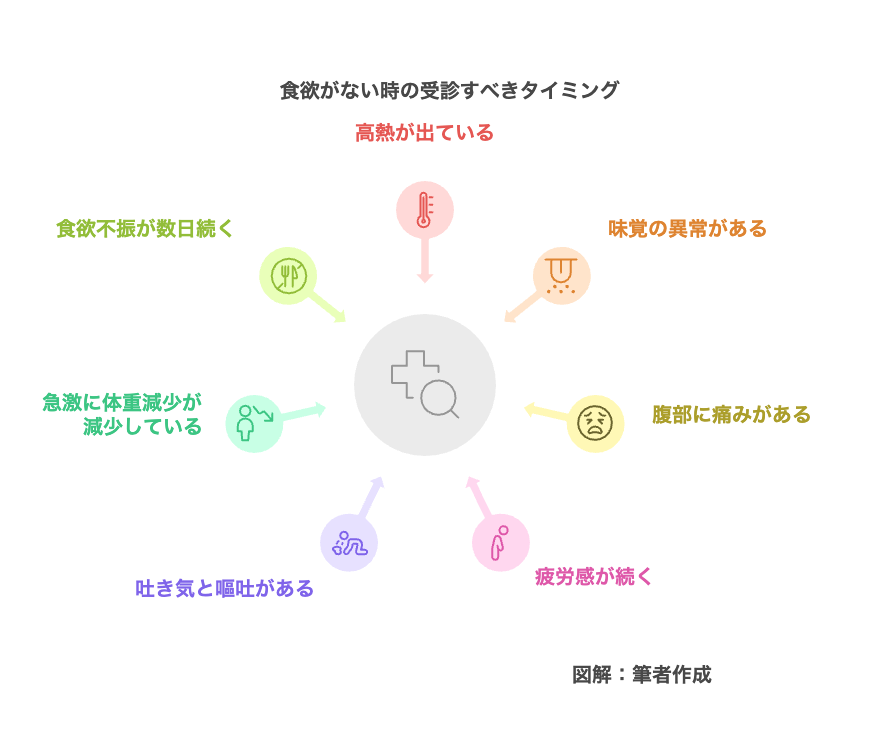

食欲がない時に受診すべきタイミング

食欲不振が続く期間の長さは、身体の異変を見極めるうえで大切なポイントです。食欲がわかない状態が数日間続く場合は、医療機関の受診を検討しましょう。

また「急に体重が減った」「疲れがずっと抜けない」など、食欲以外の変化がある時は病気の可能性もあるため注意が必要です。受診の目安となるタイミングは以下をご覧ください。

- 高熱が出ている

- 味覚の異常がある

- 腹部に痛みがある

- 疲労感が続いている

- 吐き気や嘔吐がある

- 急激に体重が減少している

- 食欲不振が数日以上続いている

食欲がわかない原因は、消化器系の病気や、身体機能の低下など様々です。これらの症状がある場合は、身体の不調であるサインと考えて医療機関を受診しましょう。

症状による受診先の選び方

食欲不振で医療機関を受診する時は、症状に合わせて適切な診療科を選択しましょう。以下は、症状に応じて受診すべき診療科の例です。

| 症状 | 診療科 |

| 胃の不快感、胸やけ、吐き気がある | 消化器内科 |

| 気分の落ち込み、不眠、ストレスが強い | 心療内科や精神科 |

| 急な体重減少、強い疲労感、口の渇きなどがある | 内分泌内科 |

| 全身のだるさや、食欲不振以外にも体調がすぐれない | 内科(総合内科) |

| 高齢者で日常生活に支障が出ている | 老年内科やかかりつけ医 |

症状がいくつかの分野にまたがっていたり、どの診療科を受診すればいいか迷った時は、内科やかかりつけ医に相談しましょう。初期の判断を任せることで、必要に応じて適切な診療科への紹介が受けられます。

また、「はっきりした症状はないけど、健康チェックをしたい」といった方もいるでしょう。そのような方は、人間ドックで身体の状態をチェックしておくのも1つの方法です。

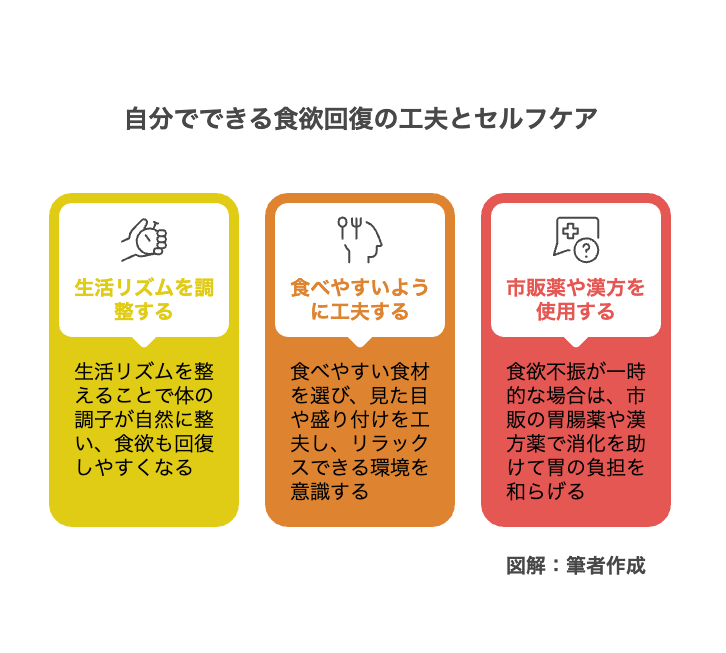

自分でできる食欲回復の工夫とセルフケア

食欲は、生活習慣の見直しやセルフケアで改善することがあります。

日常生活の中で無理なく取り入れられる食欲回復のヒントや、セルフケアの方法をご紹介します。

生活リズムを調整する

食欲を回復させるためには、生活リズムを調整することが重要です。毎日同じ時間に寝起きし、決まった時間に食事をとることで体内時計が安定するため、自然と食欲も整いやすくなります。

軽い運動や入浴、深呼吸などのリラクゼーションを取り入れるのも良いでしょう。ウォーキングやストレッチなどの軽めの運動は、自律神経の調整につながります。入浴時は、ぬるめのお湯にゆっくり浸かることで副交感神経が刺激され、リラックス効果を高められます。

心身のバランスを整えて、食欲を回復させるためには、こうした習慣を日常生活に取り入れることが大切です。なお、生活習慣の改善については、以下の記事でも詳しく解説しています。詳細が気になる方はそちらもご覧ください。

生活習慣病の原因は?すぐに実践できる5つの改善方法を紹介いたします!

食べやすくする工夫とおすすめの食品

食欲を改善するためには、以下のように食材や食べ方を工夫することが重要です。

- 食べやすい食材を選ぶ

- 見た目や盛り付けを工夫する

- リラックスできる環境を意識する

麺類やヨーグルト、ゼリーのように、柔らかくのどごしの良いものは食べやすいとされています。また、香りの良い食材や、見た目に彩りのある料理は、気分を引き上げ、食欲を刺激してくれます。小さめの器に盛って量を控えめにする、カラフルな野菜を取り入れるなどの工夫もポイントです。

落ち着いた空間で、家族や友人と一緒に食事をすることで、気持ちがほぐれて自然と食が進むことがあります。楽な姿勢で心身ともにリラックスして食事をしましょう。

市販薬や漢方を使いたい時の注意点

食欲不振が一時的なものであれば、市販の胃腸薬や漢方薬を試すのも良いでしょう。

一部の胃腸薬には「消化を助ける成分」が配合されており、胃の負担を軽くする効果があります。

漢方薬では「六君子湯(リックンシントウ)」や「半夏瀉心湯(ハンゲシャシントウ)」が、食欲不振に対して用いられます。

ただし、次の点には注意が必要です。

- 使用前に説明書をよく読む

- 服用する場合は、用法や用量を守る

- 持病がある場合や他の薬を服用中である場合、事前に医師や薬剤師に相談する

市販の胃腸薬や漢方薬は、適切に選んで正しく使えば、食欲回復への助けになります。ただし、症状が長く続く場合は医療機関を受診しましょう。

食欲がない時によくあるQ&A

食欲がない時、水分だけでも問題ないですか?

水分補給はとても大切です。何も食べられない時は、経口補水液やスープなど、少しでも身体に負担の少ない形で水分をとりましょう。脱水症を防ぐことで、体調の回復にもつながります。少量でも栄養価が高いものを選ぶのもポイントです。

食欲がないと自然と痩せますか?注意点があれば教えてください

食欲がないと体重が減る可能性はあるでしょう。ただし、筋肉量の不足は糖代謝や脂質代謝の低下につながり、メタボリックシンドロームや死亡のリスクを高めることが知られています。健康に過ごすためには、なるべく栄養バランスの良い食事を意識し、軽い運動などで筋力を保つことが大切です。

筋肉の重要性については、以下で詳しく解説していますので、そちらもご覧ください。

ダイエット薬やサプリメントで食欲が落ちたのはなぜですか?

一部のダイエット薬やサプリメントには、副作用として食欲が低下するものがあります。体調に変化を感じたら早めに医師や薬剤師に相談してください。継続的に使用する前に安全性を確認することが大切です。

まとめ:「食欲がない」は身体からの大事なサイン

食欲がなくなるきっかけは、身体の不調や精神的なストレス、生活習慣の乱れなど様々です。食欲がないことに加えて「だるさがある」「吐き気もある」など、複数の症状がある場合は、病気の可能性もあります。「これぐらいは大丈夫」と自己判断せず、医療機関を受診しましょう。

なお、「症状はないが、将来的な病気のリスクを知っておきたい」「健康のために検査は受けておきたい」といった方は、人間ドックを利用するのも良いでしょう。

詳細は、本記事の下部から確認できます。どのような検査があるか、ぜひご覧になってください。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

・日本医師会 認定産業医

・日本内科学会 認定内科医

・日本神経学会 神経内科専門医・指導医

2003年奈良県立医科大学卒

名古屋大学大学院で博士号取得

これまでトヨタ記念病院、名古屋大学病院などで臨床、教育、研究に従事。2年半のトロント小児病院でのポスドク後、現在は臨床医として内科診療に携わる一方で複数の企業で産業医として働き盛り世代の病気の予防に力を入れている。また2022年に独立し、創薬支援のための難病患者データベースの構築や若手医療従事者の教育を支援する活動を行っている。