医療機関で診てもらうべき“しびれ”とは? 受診先から検査内容、注意点まで解説

8

8

本記事では、しびれの主な原因、注意すべき危険なしびれの特徴、そして適切な治療法について解説します。さらに、しびれを予防するための日常生活での工夫や、受診するべき診療科についても紹介します。

しびれとは何か

しびれとは、手足や顔などの一部の身体部位の感覚がおかしくなる、あるいはうまく使えなくなる状態のことです。これらの症状は多くの場合、その身体の領域をカバーしている神経に異常があったり、内科的な全身の病気が原因であったりすることが多いです。しびれの症状は一時的なものと慢性的なものがあり、それぞれ原因や危険性が異なります。

しびれの主な種類(感覚異常・運動麻痺など)

しびれには大きく分けて感覚異常と運動麻痺の2つが存在します。感覚異常はビリビリ、ジンジン、ピリピリといった不快な感覚や、感覚が鈍い、触っている感覚が薄れるなどの症状が含まれます。例えば、手や足の一部がビリビリと感じる、もしくは触れても感覚が鈍く感じるといったことがあります。

一方、運動麻痺は力が入りにくい、脱力感があるのが特徴です。このタイプのしびれは、物を持つ際に力が入らなかったり、歩行中に突然足が脱力したりします。これらの症状は神経や筋肉に問題があることが多いため、早めの対処が必要です。

一時的なしびれと慢性的なしびれの違い

一時的なしびれは正座や長時間の圧迫による血行不良が原因で起こるもので、例えば、座っていて足がしびれた場合、体勢を変えれば治まることが多いです。しかし、慢性的なしびれは首 (頚椎) や腰 (腰椎) の神経が圧迫されたことによる神経障害や、その他の病気が原因で発生するため、持続時間が長く、頻度も高いことが特徴です。

例えば、頻繁に同じ部分がしびれる、しびれが数日間続くといった状況が該当します。慢性的なしびれは重大な健康問題を示すことがあり、早期に医療機関で検査や診断を受けることが重要です。

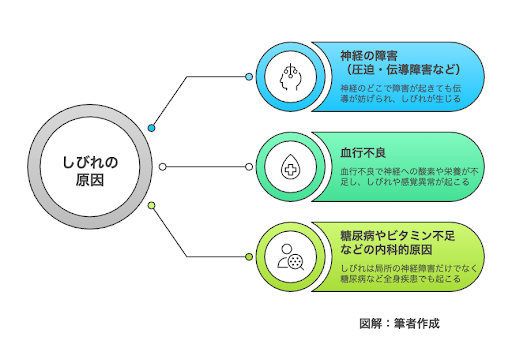

しびれの原因

神経の障害(圧迫・伝導障害など)

神経のどの経路で障害が起きても、しびれの症状があらわれます。それは、神経が一貫して感覚や運動を伝える役割を持っており、どの部分であっても、障害が生じると正常な伝導が妨げられるからです。

また、しびれの範囲や強度も原因によって異なります。例えば、椎間板ヘルニアは脊椎の間の椎間板が突出し、神経を圧迫することで強いしびれや痛みを引き起こす病気です。手や足の一部の領域に限定したしびれが典型的で、腰や首にもしびれや痛みが出ることがあります。一方、手根管症候群は手首にある手根管という靱帯で囲まれたトンネル部分で正中神経が圧迫され、主に親指、人差し指、中指にしびれや痛みを生じます。

これらの症状が続く場合には、整形外科の専門医の診察を受けることが正確な診断につながります。椎間板ヘルニアや手根管症候群は早期に適切な診断と治療が行われれば、しびれの原因は取り除かれ、症状の改善が期待できます。

血行不良

血行不良により、神経に十分な酸素や栄養が供給されなくなった際にも、しびれが生じます。同じ姿勢で長時間デスクワークをしたり、作業中に長時間同じ姿勢でいたりする場合には血行不良が起きやすくなり、しびれや感覚異常が発生することがあります。

例えば、長時間のパソコン作業で手首や肘がデスクに当たった状態が続くと、その先の手や指のしびれをきたすことがあります。また、運動会で同じ姿勢でビデオカメラを構えたり、電車で長時間同じ姿勢でつり革を持ったりするような、日常生活の様々な場面で一時的なしびれが出ることがあります。

血行不良を防ぐためには、長時間同じ姿勢をせず、こまめに身体を動かすことが重要です。短時間で姿勢を変える、椅子から立ち上がって軽いストレッチを行う、適度に休憩をとるなどの工夫をすることで、血行を改善し、しびれのリスクを減らせます。デスクワークでは、正しい姿勢を保つことや、定期的に軽い運動を取り入れることも、血行不良によるしびれを予防するために有効な方法です。

糖尿病やビタミン不足などの内科的原因

しびれは局所的な神経障害だけでなく内科的な全身の病気で起こることもあります。例えば糖尿病の合併症である糖尿病性神経障害は、糖尿病患者が最初に自覚しやすい合併症で、数年の糖尿病歴があると神経がダメージを受けやすくなり、しびれが引き起こされます。特に手足の先にしびれや痛みを感じることが多いです。

また、ビタミンB1やビタミンB12が不足すると神経に異常をきたし、しびれが引き起こされことが知られています。長期間にわたる過度のアルコール摂取が原因で起こるアルコール性末梢神経障害や、一部の薬の副作用としてしびれが出現することもあります。

慢性的なしびれに悩んでいる場合は、このような内科的な原因によるものであるケースがありますので、早めに医療機関を受診しましょう。適切な診断と治療を受けることで快方に向かうものもあるため、早期発見、早期治療が非常に重要です。

危険なしびれの見分け方と受診の目安

しびれは一時的なものから慢性的なものまで様々ですが、中には重大な疾患の兆候である場合もあります。特に、身体の片側だけにあらわれるしびれや、急に発症するしびれは放っておいてはいけません。

ここからは、危険な病気を疑わせるしびれの特徴と、それを判断する方法について説明します。また、どのタイミングで医療機関を受診するべきかについても説明します。

急に起こったしびれ、身体の片側に起こったしびれはすぐに病院へ

しびれが急に身体の片側に起こった場合はすぐに病院を受診しましょう。脳梗塞や脳出血など、緊急の処置を要する脳の病気に特徴的な症状だからです。場合によっては、半身が麻痺して動かしづらい、ろれつが回らない、視界がおかしいなどの併発症状が同時に出現することもあります。

脳梗塞や脳出血は迅速な対応が求められる病気ですので、上記のような症状が出た場合にはただちに救急車を呼びましょう。「しばらく休めば治るはず」などと自己判断せず、すぐに病院で相談しましょう。

早期発見のチェックポイント

しびれの原因を早期に発見することは、重大な病気を見逃さないようにするために重要です。以下のチェックポイントを参考に、疑わしい症状がないか確認しましょう。

- 1週間以上続いているしびれ

- 日常生活に支障が出るしびれ

- 他の症状も合併しているしびれ

「毎日のようにしびれが続いている」「箸を持つのが難しい」「仕事中に何度も手足がしびれる」「頭痛やめまい、疲労感など他の症状が併発している」といった場合は要注意です。このような異変を感じたら早めに医療機関を受診してください。

どの診療科に行くべきか(整形外科・神経内科など)

しびれの原因によって受診すべき診療科は異なります。椎間板ヘルニアをはじめとする脊椎の病気、手根管症候群、局所のしびれなどは整形外科が専門です。一方で、脳梗塞や脳出血などの脳の病気によるしびれは脳神経外科、糖尿病性末梢神経障害によるしびれは糖尿病内分泌科が専門科となります。

どの診療科に行くべきか検討する際には、まずは痛みやしびれの部位、発症の状況などを整理してください。それでも判断に迷う場合は、脳神経内科に相談しましょう。様々なしびれがある患者さんが受診するので、適切に判断してくれると思います。

また、かかりつけ医や近所の内科の先生に状況を詳しく伝えれば、適切な診療科への紹介を受けられます。原因不明のしびれを放置することがないようにしましょう。

予防と治療

しびれの予防と治療は、日常生活の質に直結します。ここからは、しびれを防ぐためにできる生活習慣の改善や、しびれが発生した場合の治療法について詳しく解説します。

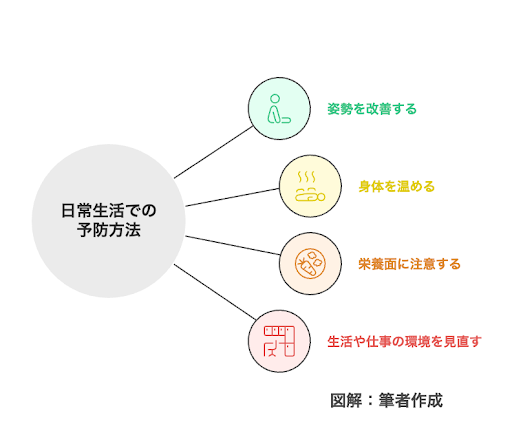

日常生活での予防方法

血行不良によるしびれを予防するためには、日常生活の中でいくつかの習慣を見直すことが重要です。まずは姿勢を改善しましょう。デスクワークをする際には、背中をまっすぐにし、肩の力を抜いて作業することが大切です。首や肩や腰に負担の少ない姿勢で仕事をするように心がけましょう。また、正しい姿勢であっても、長時間同じ体勢でいると関節に負担がかかり、局所の血行不良を引き起こしやすくなるため、定期的に立ち上がってストレッチを行うこともおすすめです。肩や首を回す簡単なストレッチや、軽い運動を習慣化することも効果的です。

身体を温めることも血流改善に役立ちます。特に寒い季節には、手足を温めることでもしびれを予防できます。暖かいお風呂に入ることや、ホットパックを使用するのも良い方法です。ただし、しびれの原因が糖尿病性神経障害など神経麻痺によるものの場合、感覚が麻痺していて熱さがわからないことがあるため、火傷を起こすリスクがあります。しびれのないほかの部位で熱さを確認したうえで、長時間同じ場所を温めるのは避けましょう。

栄養面にも注意が必要です。ビタミンB群は神経の健康に欠かせない栄養素です。特にビタミンB12は末梢神経の回復を助けることがあるとされているので、より積極的に摂取しましょう。例えば、魚や肉、海藻、牛乳や卵、全粒穀物などの食品をバランスよく取り入れることが大切です。

生活や仕事の環境も見直しましょう。椅子や机の高さを調整し、手首や肘に負担がかからないように配置すると、しびれの予防につながります。就寝時の姿勢にも注意を払い、なるべく身体に負担のない姿勢で寝ることを心がけてください。これらの方法を日常生活に取り入れることで、しびれの発生を防ぎ、健康な生活を維持できます。

治療法と受診する専門科の選び方

しびれの治療法は原因によって様々です。まず、一時的な局所のしびれには保存療法が有効な場合があります。例えば、圧迫を解除する、同じ姿勢をとらないようにする、病院でのリハビリ、理学療法などが効果的です。

椎間板ヘルニアや手根管症候群などの場合、手術も選択肢の1つです。ただし、手術はリスクも伴うため、医師と十分に話し合って治療方針を決定します。

しびれが再発しやすい人には、継続的なフォローアップが大切です。再発を防ぐためには、適切な生活習慣の見直しを続けることが重要です。また、定期的に医療機関で専門医の指導を受けることが推奨されます。

前述の通り、受診する専門科の選び方も重要です。わからない場合は、まずは内科や脳神経内科を選ぶと良いでしょう。必要に応じて専門医を紹介してもらえます。

しびれも早期の診断と治療が回復の鍵となりますので、原因がわからないしびれを感じたら速やかに医療機関を受診することをおすすめします。

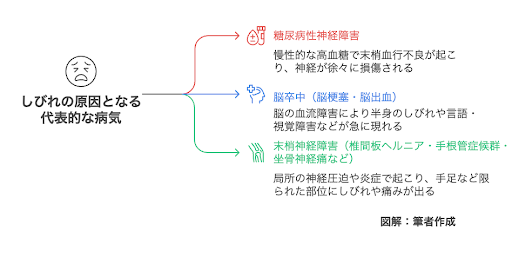

しびれの原因となる代表的な病気

しびれを起こす代表的な病気をおさらいしておきます。糖尿病性神経障害、脳卒中(脳梗塞・脳出血)、椎間板ヘルニア、手根管症候群、坐骨神経痛などは頻度が高いため覚えておくとよいでしょう

糖尿病性神経障害

糖尿病性神経障害は、慢性的な高血糖によって末梢の血行不良が起こり、神経が徐々に損傷を受ける病気です。高血糖状態が長期間続くことで、血糖値の管理が困難になり、細い血管が詰まりやすくなります。このため、神経に十分な血流が届かず、神経細胞がダメージを受けます。特に影響を受けやすいのは両足の先端部分で、初期症状は足の指先から始まり、徐々に足全体に広がることが多いです。足の感覚が鈍くなり、しびれや痛みを感じることがあります。早期発見と適切な血糖コントロールが、糖尿病性神経障害の予防と治療につながります。

脳卒中(脳梗塞・脳出血)

脳卒中は、急に発症する身体の半分に起こるしびれが典型的な症状です。脳梗塞や脳出血により、脳の一部への血流が突然失われることで、神経機能に異常が生じます。しびれは身体の片側の腕や脚など、半身のみに現れることが多く、同時に言語障害、視覚障害、麻痺などの併発症状が見られることもあります。これらの症状が出たら早期に医療機関での治療を受けることが大変重要です。適切な治療によって、後遺症を最小限に抑えることが可能となるため、異常を感じたらすぐに病院を受診しましょう。

末梢神経障害(椎間板ヘルニア・手根管症候群・坐骨神経痛など)

末梢神経障害は、手や足の一部の領域に限定されたしびれが特徴です。このしびれは、神経が圧迫されたり、炎症を起こしたりする局所的な障害により引き起こされます。例えば、手根管症候群では、手首の部分で正中神経が圧迫されることで、手のしびれや痛みが生じます。一方、坐骨神経痛では、腰から足にかけて走る坐骨神経が圧迫されたり炎症が起きたりすることで、足にしびれや痛みが現れます。これらの症状は、部分的な神経の障害を示しており、適切な診断と治療が重要です。リハビリや手術が必要な場合もあり、原因に応じて対策を講じることが求められます。

まとめ|早めの対応が回復の鍵

しびれの原因や治療法について理解することは、適切な対応と早期の回復につながります。しびれは一時的なものから慢性的なものまで様々ですが、特に身体の片側だけに急にあらわれるものには注意が必要です。

早めに医療機関を受診することで、しびれを引き起こす原因を特定し、適切な治療を受けられます。また、日常生活の中での予防策や定期的なチェックを行えば、しびれの発生を減らせます。

しびれを軽視せず、早期の診断と治療を心掛けることが重要です。適切な対応をすることで、生活の質を向上させ、健康を維持できます。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

・日本医師会 認定産業医

・日本内科学会 認定内科医

・日本神経学会 神経内科専門医・指導医

2003年奈良県立医科大学卒

名古屋大学大学院で博士号取得

これまでトヨタ記念病院、名古屋大学病院などで臨床、教育、研究に従事。2年半のトロント小児病院でのポスドク後、現在は臨床医として内科診療に携わる一方で複数の企業で産業医として働き盛り世代の病気の予防に力を入れている。また2022年に独立し、創薬支援のための難病患者データベースの構築や若手医療従事者の教育を支援する活動を行っている。