そのめまいは放置して大丈夫? 原因や対処法、受診の目安を解説

ふいに感じた「めまい」に、不安を覚えたことのある方も多いのではないでしょうか。<br /> <br /> めまいは繰り返すと日常生活に支障をきたすこともあります。この記事では、めまいの原因や種類、予防法や対処法をわかりやすく解説します。自分のめまいのタイプや受診の目安がわかり、適切な対処や予防ができるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。低気圧で頭痛が起きるのはなぜ? 梅雨の頭痛を和らげる3つの方法

616

616

天気の変化で頭痛などが起きるのはなぜ?

気象の変化によって体調が悪くなることを、一般的に「気象病」と呼びます。

気象病が起きるのは、自律神経の失調が関係しています。

自律神経には、呼吸、血液の循環、消化など、身体を通常の状態に保つ機能があります。例えば暑い時に汗をかいたり、寒い時にはぶるぶる身体が震えたりする時に働いているのが自律神経です。

この自律神経は、気温や気圧の影響を受けやすく、急激な気圧の変化に過剰に反応します。

そのため、私たちの身体は異変を感じるわけです。

雨が降る時に頭痛が起きるメカニズム

雨の日に頭痛は起きやすいですが、代表的な頭痛の一つである、片頭痛のメカニズムについて説明します。

頭のこめかみから額にかけてズキズキと疼くような痛み。これが片頭痛の特徴です。

片頭痛はまだ未解明な部分も多いですが、血管拡張が原因の1つであることがわかってきました。低気圧になると、普段よりも身体に気圧がかかっていない状態になるため、血管は膨張します。この膨らんだ血管が神経に作用し、痛みがあらわれるというものです。

片頭痛の原因として有力なのが、体内で生成されるセロトニンの分泌量です。

低気圧が近づくと、体内のセロトニン分泌量が不安定になります。

セロトニンは、血液中の血小板から放出されますが、この神経伝達物質には、血管を収縮させる働きがあります。

セロトニンが血管内に大量に出ると脳の血管は縮みますが、反対にセロトニンが出尽くしてしまうと、今度は脳の血管が勢いよく膨張することになります。すると、血管を取り巻いている神経(三叉神経と呼ばれる)が興奮した状態となり、炎症が起きます。この炎症が痛みを引き起こすのです。

気圧の変化と内耳の関係

気圧の変化による頭痛は、内耳と自律神経の働きが関与していると考えられています。

内耳は音を聞く働きに加え、気圧の変化を感知するセンサーの役割を担っています。気圧が下がると内耳が反応し、その刺激により交感神経が活性化するため、自律神経のバランスが崩れるのです。その結果、脳の血管が収縮して、頭痛が引き起こされます。

自律神経の乱れは、頭痛以外にも、めまい、耳鳴り、肩こり、全身の倦怠感などにつながることがあります。人によっては、日常生活に支障をきたすこともあるため、注意が必要です。

梅雨や台風の時期、天気が崩れる可能性がある日は、このようなメカニズムを理解した上で体調管理を行うことが大切です。症状が強い場合は、内科や耳鼻咽喉科などの受診も検討しましょう。

なお、内耳に関連しためまいについては、以下の記事で詳しく解説しています。詳細が気になる方はそちらもご覧ください。

女性はなぜ頭痛になりやすい?

男性と比較して、女性の方が低気圧で体調を崩す印象を持つ方も多いと思います。

その印象は統計的にも認められています。

女性は月経などの影響で男性よりホルモンバランスの変化が多いため、自律神経もより活発に働いています。

そこに急激な気圧の変化が重なることで従来以上に自律神経の動きが活発になり、その結果、体調不良が起こりやすくなります。

女性の方が、男性の約4倍も頭痛の症状に悩まされている方が多いことも知っておきたい事実です。

低気圧時の頭痛を和らげる方法

頭痛の症状を抑える有効な方法として、以下の3つが挙げられます。

- 早めに鎮痛剤を飲む

- コーヒーなどでカフェインを摂取する

- 身体を温める、もしくは冷やす

①早めに鎮痛剤を飲む

鎮痛剤は頭痛があらわれてから飲むのでは、効果がない場合が多いです。

起床時などに「今日は頭が痛くなりそう」などと感じた際はもちろんのこと、天気予報アプリなどで気圧の情報をチェックし、頭痛薬を飲み続けることのリスクも考慮した上で、頭痛に備えましょう。

②コーヒーなどでカフェインを摂取する

カフェインは血管を収縮させる作用があるため、頭痛に対して即効性があります。

コーヒーが苦手な方には、同様にカフェインを含んでいる緑茶や紅茶もおすすめです。

好みや相性などを考えて、上手にカフェインを使いましょう。

③身体を温める、もしくは冷やす

「片頭痛」の場合には身体を冷やし、「緊張性頭痛」の場合には温めるのが良いとされています。

自分の頭痛のタイプがわからない場合には、専門家に尋ねてみるのもいいかもしれません。

低気圧頭痛を予防・軽減する生活習慣

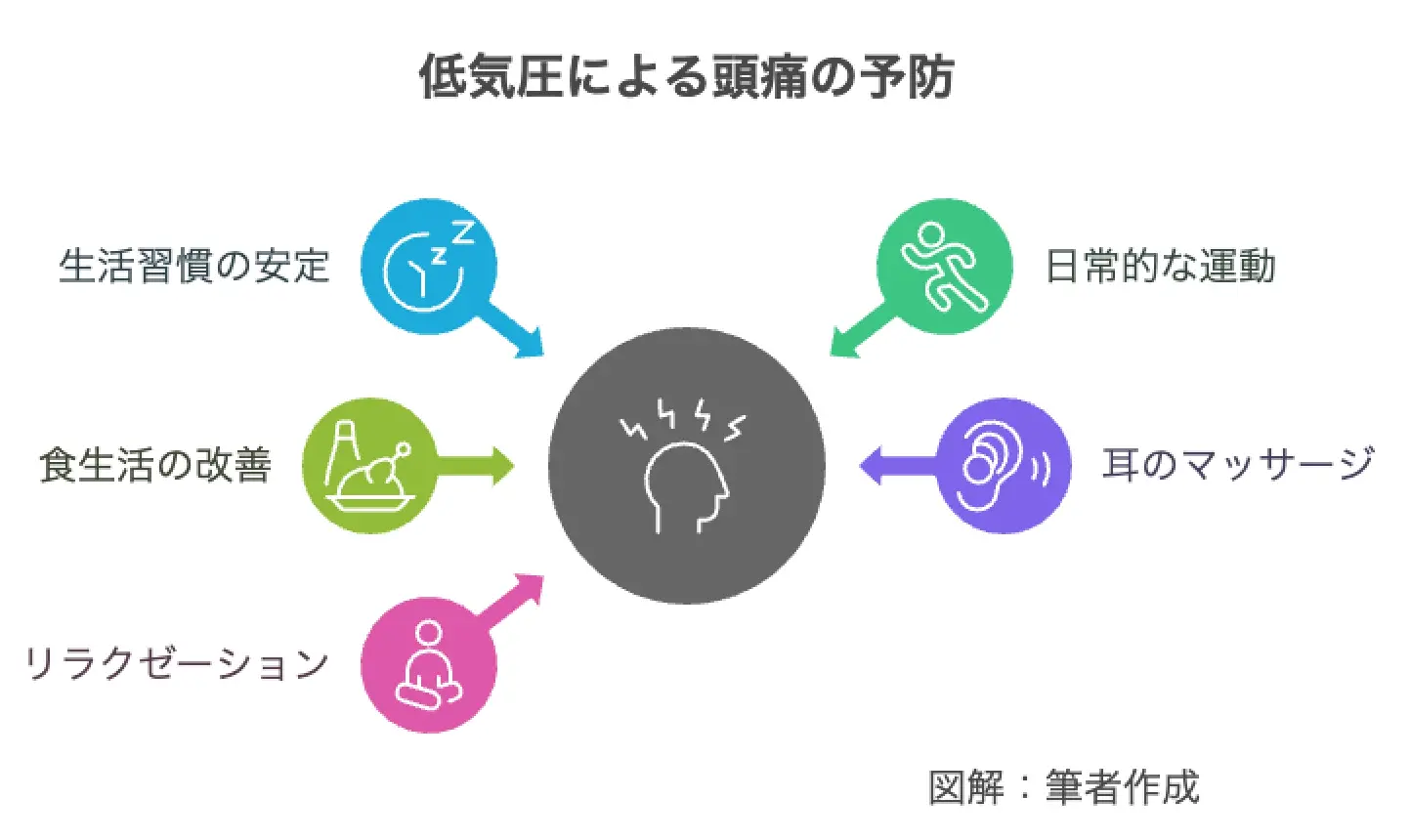

低気圧による頭痛を予防するためには、生活習慣を以下のように見直すことが重要です。

| 生活習慣 | 概要 |

|

生活習慣の安定 |

毎朝決まった時間に起き、夜はできるだけ同じ時間に就寝することで、自律神経のバランスが保ちやすくなります。 |

|

日常的な運動 |

ウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で身体を動かすことで血流が促進され、血管の収縮に伴う頭痛の予防につながります。 |

|

食生活の改善 |

バランスの取れた食事を意識しましょう。特に、ビタミンB群やマグネシウムを多く含む食品は、神経の働きをサポートし、自律神経の調整につながります。 |

|

耳のマッサージ |

耳たぶを軽く引っ張ったり、耳周りの筋肉をほぐしたりすることで血流が改善され、自律神経のバランスが整うとされています。 |

|

リラクゼーション |

深呼吸、瞑想、ぬるめのお風呂への入浴などを通じて心身をリラックスさせることで、交感神経の過剰な興奮を抑えられます。 |

低気圧による頭痛を予防するためには、気象情報をこまめに確認し、体調を崩しやすい日に備えておくことが大切です。

なお、自律神経を整えるための生活習慣は以下の記事で詳しく解説しています。詳細が気になる方はそちらをご覧ください。

自律神経はどう整える? 副交感神経を優位にする9つの生活習慣

自律神経の乱れは、睡眠不足や集中力、やる気の低下などの心身の不調をきたす原因となる場合があります。 自律神経のはたらきは、年齢とともに低下すると言われており、意識的に自律神経を整えることは重要です。 この記事では、自律神経の主な役割や仕組み、自律神経を整えるためのポイントなどを解説します。

頭痛がつらい時に自宅でできるツボ押しケア

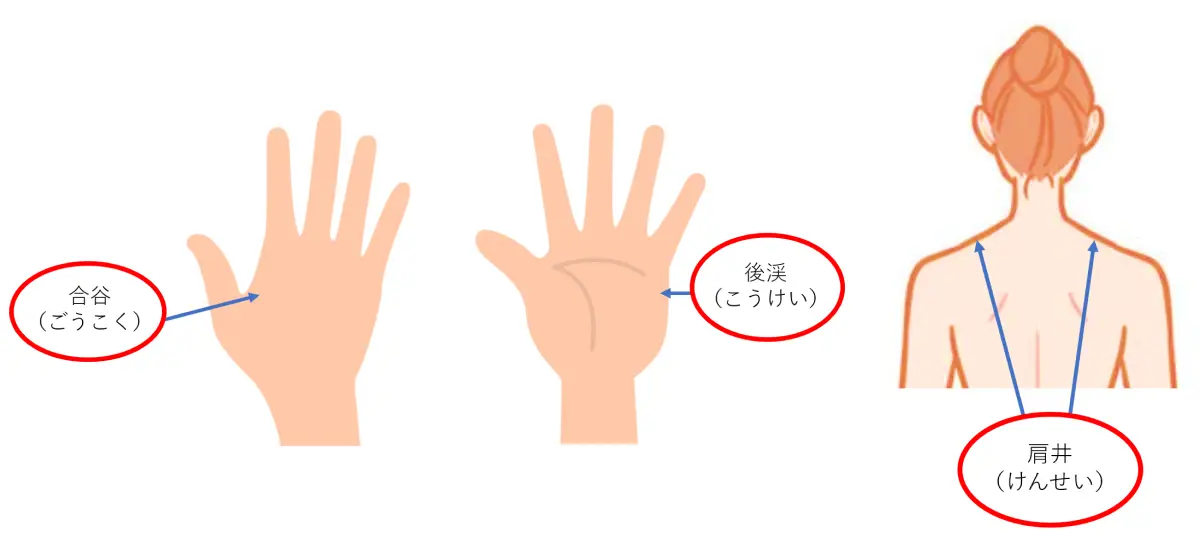

頭痛がつらい時、セルフケアとしておすすめなのが「ツボ押し」です。ツボをやさしく刺激することで、緊張を和らげたり、血流を促したりする効果が期待できます。主なポイントは以下の通りです。

| ツボの名前 | 場所 | 効果 |

|

合谷 |

手の甲の、親指と人差し指の骨が交わるあたり | 筋肉の緊張をゆるめる働きがあるとされ、肩こり、頭痛、腰痛などが気になる場合に用いられます。 |

|

後渓 |

手を握った時の、小指のつけ根にできるシワのあたり | 筋肉の緊張を和らげるとされ、首や肩のこり、頭痛、眼精疲労が気になる場合に用いられます。心の不調にも効果があるとされており、ストレスがたまっている人にもおすすめです。 |

|

肩井 |

首のつけ根と肩先の中間にある、押すと少し痛みを感じるところ | こりを和らげるとされ、スマートフォンの使用やパソコン作業などで肩まわりがこわばっている時に取り入れられます。 |

強く押しすぎず「気持ちいい」と感じる程度にやさしく刺激するのがポイントです。リラックスにもつながるため、毎日の習慣として取り入れてみましょう。

自分の頭痛に合った対処法を見つけよう

この記事では、気圧の低下に伴う頭痛への対処法などについて解説してきましたが、頭痛の種類、頭痛を和らげる方法の相性は人それぞれです。

頭痛薬の服用により一時的に症状を改善することもできますが、長期的に見ると身体にはよくない場合もあるため、自分に合った方法を探すことが大切です。

長年、天気が悪くなるたびに頭痛薬を飲んでいたのでは、身体にもあまりよくありません。

病院の頭痛外来では治療してもらえるだけではなく、生活習慣の相談もできるので、一度利用されてみてはいかがでしょうか。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

病院に行くか迷うその前に

まずは気軽に相談してみませんか?

病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。