息切れは身体からの不調のサイン?原因別の対処法や受診の目安を解説

7

7

このように息切れに不安を感じてしまう方も多いのではないでしょうか。 息切れは日常生活で多くの方が経験する症状です。「ただの風邪だろう」と見過ごされることもありますが、心不全や肺炎などの重大な疾患がきっかけになることもあります。

本記事では、息切れの原因や日常生活で実践できる対処法などをご紹介します。息切れに対する不安を少しでも減らせる内容となっているため、ぜひ最後までご覧ください。

息切れってどんな状態? まずは症状を正しく理解しよう

息切れは、病気による身体の不調や、心理的なストレスにより起こる症状です。まずは、息切れとはどのような症状なのかを具体的に見ていきましょう。

- 息切れの症状

- 息切れの種類(急性/慢性)

それぞれ、解説します。

息切れの症状

息切れは「呼吸時の不快な感覚」を指す自覚症状です。息切れの感じ方は人によって異なります。以下は、日常生活でよくある息切れの例です。

- 少しの運動で息が上がる

- 階段を登った時に「息が浅い」と感じる

- 胸が重い(胸が圧迫されている感じがする)

- 歩く速度を上げるとすぐに呼吸が「ハァハァ」と荒くなる

こうした感覚は、日常の中で多くの方が経験するものです。息切れのサインを見逃さないためにも、「いつもと違う」と思った場合は自分の症状と照らし合わせてみましょう。

息切れの種類(急性/慢性)

息切れは、医学的に「呼吸困難」と呼ばれており、発生時期により「急性呼吸困難」「慢性呼吸困難」などに分類されます。

急性呼吸困難は、短時間の間に発生するのが特徴です。例えば、運動直後の発作や、肺塞栓症(肺の血管が詰まった状態)、心筋梗塞などの重大な疾患によって起こることがあります。

一方、慢性呼吸困難は数週間から数か月にわたって続くことがある息切れです。心不全や、慢性的な肺疾患が原因となることがあります。具体的な分類と病気の例は以下の通りです。

| 分類 | 息切れのタイプ | きっかけとなる病気 |

| 急性呼吸困難 | 短時間で突然起こる | ・心筋梗塞 ・喉に異物が詰まる ・気胸(肺に穴が開く) ・肺塞栓症(肺の血管に詰まり、息が苦しくなった状態) |

| 亜急性呼吸困難 | 数時間から数日以内に起こる | ・肺炎 ・狭心症 ・心不全 |

| 慢性呼吸困難 | 数週間、あるいは数年続いている | ・心不全 ・閉塞性肺疾患(気道が狭くなり、肺の空気交換が不十分になった状態) |

自分の症状がどの分類に当てはまっているかを確認して、対策を考えてみましょう。

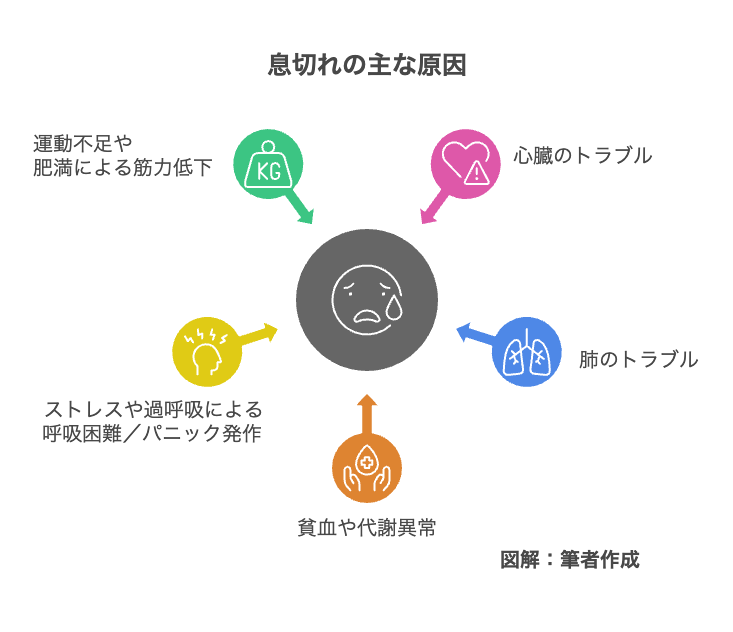

息切れの主な原因

息切れに適切に対処するためには、原因を理解することが大切です。ここからは、息切れの原因として、以下について解説します。

- 心臓のトラブル

- 肺のトラブル

- 貧血や代謝異常

- ストレスや過呼吸による呼吸困難およびパニック発作

- 運動不足や肥満による筋力低下

息切れに悩む方は、ぜひ参考にしてください。

心臓のトラブル

息切れは、心臓のトラブルが原因で起こるケースがあります。

例えば「心不全」になると、心臓が十分に血液を送り出せず、身体の隅々に酸素が行きわたらなくなります。その結果、軽い運動でも息切れを感じたり、階段や坂道で強い疲れを感じたりするのです。

また、心不全では「横になると息苦しくなる(起座呼吸)」という症状があらわれることがあります。これは、寝た姿勢になると血液が肺に集まりやすく、血流が滞ることで起こる症状です。これらの症状が続く場合、早めに医療機関を受診することが重要です。

肺のトラブル

肺炎や気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)※など、肺のトラブルにより息切れが起こることもあります。

これらの病気では、空気の通り道(気道)や肺胞が炎症を起こしたり、傷ついていたりする場合があります。その結果、酸素の取り込みがうまくいかなくなり、息切れが生じるのです。

肺炎では、肺に炎症が起きて酸素交換がうまくできなくなり、呼吸が浅くなります。咳や痰、発熱を伴うことが多く、呼吸時に「ゼーゼー」といった音が聞こえることもあります。

慢性閉塞性肺疾患や気管支喘息は、気道が慢性的に狭くなることで、空気が通りにくくなる病気です。長引く咳が見られ、夜間や早朝、冷たい空気に触れた時に症状が悪化することがあります。

※慢性閉塞性肺疾患(COPD):主に喫煙が原因で気道や肺に慢性的な炎症が起き、呼吸機能が徐々に低下していく病気です。進行すると少しの運動でも息切れを感じるようになり、日常生活に支障をきたすことがあります。

貧血や代謝異常

貧血や代謝異常が原因で息切れが起こることもあります。

貧血は、身体に十分な酸素を供給できなくなり、息切れが生じる病気です。また、甲状腺機能亢進症※では、代謝が異常に高まり心拍数が上昇することで、呼吸も浅く速くなります。それによって、呼吸が追いつかず息切れを感じるようになるのです。

貧血や代謝異常で息切れが起こる場合、疲れやすさ、顔色の悪さ、立ちくらみなどの症状があらわれることもあります。これらの症状がある場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

※甲状腺機能亢進症:甲状腺ホルモンが過剰に分泌されることで、全身の代謝が活発になりすぎる病気です。主な症状には、動悸(どうき)、息切れ、体重減少、手の震え、暑がり、イライラ感などがあります。

ストレスや不安による過呼吸およびパニック発作

身体だけではなく心が原因で息切れが起こることもあります。過呼吸症候群やパニック発作では、息切れとともに様々な症状が現れるため注意が必要です。「検査では異常がないのに苦しい」「周囲に理解されにくい」といった状況に、不安や孤独を感じることもあるでしょう。

このような症状に悩んでいる場合、1人で抱え込まず、家族や友人、医療従事者に相談することが大切です。必要な場合は心療内科や精神科を受診しましょう。

運動不足や肥満による筋力低下

運動不足や肥満も息切れの原因となる可能性があります。呼吸に使う筋肉が衰えると、肺が拡張しづらくなり、息切れが起こることがあります。

また、肥満の方は、呼吸する時に必要な横隔膜の可動が制限されたり、心臓に負担がかかったりすることで息切れにつながることがあるため、注意が必要です。特に年齢や生活習慣の変化によって運動習慣がなくなった方は気をつけましょう。適切な運動を取り入れることで呼吸筋を鍛えれば、息切れの症状を軽減できるかもしれません。

どんなとき受診・検査が必要? チェックポイントと目安

息切れを感じた時は、どのようなタイミングで医療機関を受診すれば良いのでしょうか。ここからは、息切れが発生した際の具体的な受診の目安やチェックポイントを解説します。それぞれ見ていきましょう。

急いで受診すべきサイン

息切れ以外に、急な胸痛、冷や汗、意識障害などがある場合は、緊急性の高い疾患が疑われます。以下は、緊急性がある症状の例です。

- 冷や汗が出る

- 突然激しい胸痛に襲われる

- 呼吸が急激に困難になる

- 吐き気や嘔吐を伴う

- 意識がぼんやりする、または失神する

息切れと併せて、これらの症状が現れた場合、心筋梗塞や肺塞栓症などの深刻な疾患が原因の可能性があります。ためらわずにすぐに医療機関を受診しましょう。

日常生活で「少しずつ息苦しくなってきた」と感じるとき

ひどい息切れは身体からのサインであると考え、症状を見逃さないことが大切です。次のような変化に気づいたら、医療機関の受診を検討しましょう。

- 横になると息苦しい

- 話しながら歩くと息が切れる

- 坂道や階段で息切れを感じるようになった

- 足がむくみやすくなり、靴下の跡が残るようになった

- 咳や痰が長引き、息切れが慢性的にある(特に喫煙歴のある方)

このような症状が見られる場合、心不全や慢性閉塞性肺疾患などの慢性疾患が関係している可能性があります。様子を見ることで症状が悪化することもあるため、これらに当てはまる場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

なお、「こうした症状に心当たりがない」「予防のために健康チェックしたい」という方は、人間ドックを利用するのも良いでしょう。こまめな健康チェックが安心した生活につながります。人間ドックについては、以下をご覧ください。

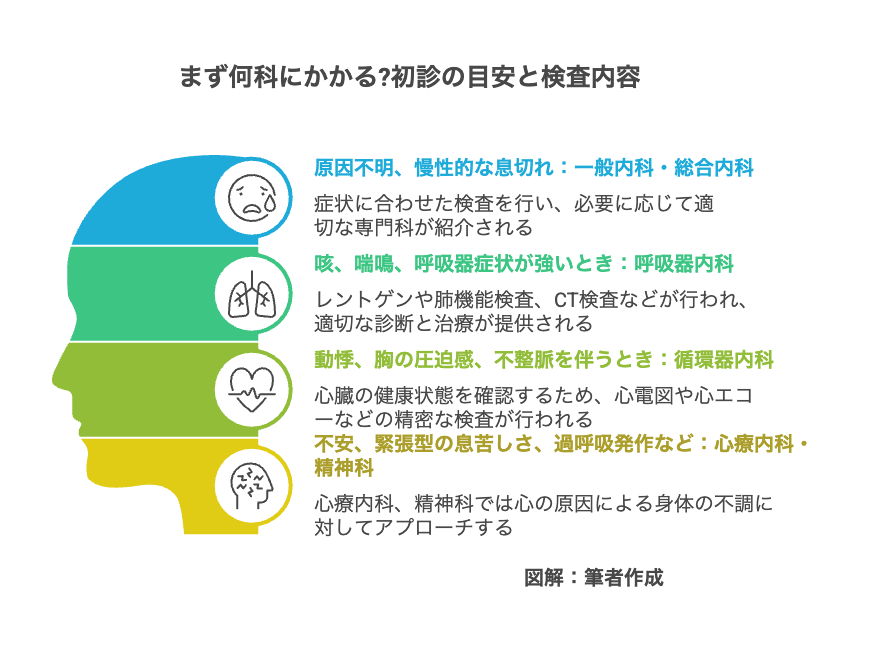

まず何科にかかる? 初診の目安と検査内容

息切れの症状がある場合、何科にかかるべきか迷うこともあるでしょう。ここからは、「息切れの症状に応じた診療科はどこか」「初診時にどのような検査や診察が行われるのか」について説明します。それぞれ、見ていきましょう。

原因が不明、または慢性的な息切れがあるとき(一般内科/総合内科)

「特定の症状がはっきりしない」「原因がわからない」といった場合は、一般内科や総合内科を受診しましょう。原因不明の息切れは、多くの要因が絡んでいる可能性があります。一般内科や総合内科は、患者の健康状態を総合的に判断し、必要に応じて適切な専門科を紹介してくれます。

初診では、患者の症状に応じた検査が行われるため、どこに行けば良いかわからない時は、まず内科を受診しましょう。

咳、喘鳴、呼吸器症状が強いとき(呼吸器内科)

「咳が続く」「息を吸うとヒューヒュー音がする」「痰が出る」などの症状がある場合、呼吸器内科の受診を検討しましょう。これらは呼吸器疾患の症状である可能性があり、専門的な検査を受けることが重要です。

呼吸器内科では、レントゲンや肺機能検査、CT検査などが行われます。症状によって総合的に判断して、適切な診断と治療が提供されます。呼吸器症状が強い場合は、早めに呼吸器内科へ相談し、専門的な診察を受けましょう。

動悸、胸の圧迫感、不整脈を伴うとき(循環器内科)

心臓の異常が関わっている可能性がある症状として、動悸や胸の圧迫感、不整脈などが挙げられます。例えば「歩くと胸が苦しくなる」「脈が乱れる」といった症状がある場合は、循環器内科の受診を考えましょう。

循環器内科では、心臓の健康状態を確認するため、心電図や心エコーなどの精密な検査が行われます。「心臓が関係しているかもしれない」と感じたら、循環器内科を受診しましょう。

不安、緊張型の息苦しさ、過呼吸発作など(心療内科・精神科)

身体に異常がないにも関わらず息苦しさを感じる場合は、ストレスや不安が原因となっていることがあります。心理的要因が絡む息切れの場合は、心療内科や精神科を受診しましょう。心療内科、精神科では心の原因による身体の不調に対してアプローチします。

例えば、過呼吸発作や強い不安感でつらい時は、心療内科や精神科で相談が可能です。こうした症状は「病気ではないから大丈夫」と思いがちですが、苦しさには何かしらの理由があります。

心療内科や精神科でのケアが気持ちを軽くしてくれることもあるため、まずは一歩を踏み出してみましょう。

息切れの治療方法

息切れの治療法は病気の種類によって異なります。以下に原因別の主な治療方法をまとめました。

|

原因 |

治療内容 |

|

心疾患 |

薬物治療、カテーテル治療、心臓リハビリテーションなどが行われます。 薬物治療では、余分な水分を排出する薬(利尿薬)、血管を広げる薬、心臓の働きを整える薬(β遮断薬)などが使われます。心臓リハビリテーションでは、軽い運動や生活習慣の見直しを通じて、心臓への負担を減らしていきます。 |

|

呼吸器疾患 |

内服薬、吸入薬、在宅酸素療法などが行われます。吸入薬は肺の機能を改善させる薬で、在宅酸素療法は酸素濃度を保つための治療法です。 |

|

貧血 |

鉄剤やビタミン剤を用いた治療が行われます。ビタミン補充はビタミンB12や葉酸を含む水溶性ビタミンを摂取します。貧血の原因が出血によるものなら、止血のための手術や、止血剤の投与を行うことがあります。 |

|

精神的原因 |

認知行動療法、抗不安薬、カウンセリングなどが行われます。認知行動療法は、不安やストレスの原因となる考え方や行動のパターンを見直す治療法です。また、抗不安薬は不安や緊張を和らげ、気持ちを落ち着かせる作用があります。 |

|

不明の場合 |

原因がはっきりしない場合、症状を和らげるための対症療法が行われることがあります。 |

病気によって治療法は異なるため、自分の症状に合った方法を選ぶことが重要です。

自分でできる息切れの対処法は?

息切れの症状は、日常生活の工夫や適切な対処によって和らぐことがあります。ここからは自分でできる対処法を解説します。

- 呼吸法とリラクゼーション

- 日常の動きとトレーニング

- 生活習慣の見直し

- メンタルケアによるアプローチ

それぞれ、見ていきましょう。

呼吸法とリラクゼーション

息切れを感じる時は「呼吸法」を試してみましょう。呼吸法は、乱れた呼吸パターンを整えて、呼吸を楽にするために行われます。以下は呼吸法の例です。

|

呼吸法 |

内容 |

|

口すぼめ呼吸 |

鼻から息を吸った後、口をすぼめて長く息を吐く |

|

腹式呼吸 |

横隔膜による呼吸で、腹部を膨らませたりへこませたりすることを意識して呼吸する |

|

呼吸時間を意識した呼吸法 |

呼吸(吸う、止める、吐く)の時間を数え、ゆっくり呼吸する(1呼吸に12秒間かけて呼吸するように、吸気より呼気を長くする) |

|

マインドフルネス呼吸 |

身体をリラックスさせ、目を閉じて呼吸に意識を向けながら呼吸する |

|

プラナヤマ呼吸法を含むヨガ |

ヨガにおける代表的な呼吸法であり、呼吸を意識的にコントロールする |

参考:進行性疾患患者の呼吸困難の緩和に関する診療ガイドライン(2023年版)|日本緩和医療学会

緊張を和らげたい際には、軽いストレッチを取り入れるのもおすすめです。例えば、「息を吸いながらゆっくりと肩をすくめるように持ち上げ、息を吐きながら肩を後ろに回して元の位置に戻す」といった動作を繰り返すだけでも、筋肉のこわばりがほぐれて、心も身体もリラックスしやすくなります。

こうした動きを数回行うだけで呼吸が深まり、気分も落ち着いてくるでしょう。自宅で手軽にできる方法なので、ぜひ取り入れてみてください。

日常の動きとトレーニング

息切れを改善するためには、日常的に運動することが重要です。「進行性疾患患者の呼吸困難の緩和に関する診療ガイドライン(2023年版)」では、息切れを改善するためにウォーキングや自転車、水中歩行などの下半身を使った全身持久力トレーニングが推奨されています。

まずは1日20〜30分の運動を、週3〜5回のペースで行ってみましょう。息切れにより、長時間の運動が難しい場合は、10分を2〜3セットでも構いません。

また、腕の挙上運動や、スクワットなどの筋力トレーニングも効果的です。無理をせず、少しずつ続けることで、負担をあまり感じることなく体力を向上できるでしょう。

生活習慣の見直し

息切れは、心臓や肺などの病気だけでなく、日々の生活習慣によって引き起こされることもあります。身体に無理をかけない生活を意識することで、呼吸器や循環器への負担を減らし、息切れの予防につながります。

|

生活習慣 |

内容 |

|

禁煙 |

タバコは肺機能を低下させる原因となります。禁煙は息切れの軽減につながる可能性があるとされています。 |

|

食事の改善 |

バランスの良い食事をとり、肥満を予防することで心肺への負担を軽減できる可能性があります。 |

|

適切な睡眠 |

質の良い睡眠は呼吸器や心臓への負担軽減につながるため、息切れを感じにくくなることが期待されます。 |

|

水分補給 |

血流を良くして、心臓への負担を減らせば、結果として息切れの予防につながります。 |

|

適度な運動 |

筋力や持久力を高めることで、少しの活動で息が上がりにくい身体を作ることができます。 |

すべてを一度に変える必要はありません。できることから少しずつ変えていくことが、息切れ予防につながります。

メンタルケアでのアプローチ

息切れにはストレスが影響しているケースがあります。ストレスが溜まると呼吸が乱れ、息苦しさを感じることがあるのです。

そこで、重要なのがメンタルケアです。十分な睡眠をとる、あるいは趣味に没頭する時間を作ることで心が軽くなります。また人と交流し、自然の中で過ごす時間も大切です。音楽を聴いたり、ゆっくりとお風呂に入ったりすることで心も身体もリラックスできるでしょう。

これらの方法を取り入れて、心を落ち着かせることで、呼吸が楽になることがあります。気分転換の方法として、生活の中に取り入れてみましょう。

まとめ:息切れの原因に応じて適切な対応を

息切れには多くの原因があり、1人で判断するのが難しいケースもあります。息切れが頻繁に起こる場合は専門の医療機関を受診しましょう。

生活習慣を見直すことで改善できる場合もあります。運動習慣の改善やストレス管理、食生活の見直しなど、できることから始めてみましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

科目 内科・皮膚科・アレルギー科

2023年に千代田区神田で「スキマ時間に通える」をコンセプトとして忙しい方のために空いたスキマ時間、昼休みや仕事終わり、休みの日にも通える内科・皮膚科・アレルギー科のクリニック「クリニックファーストエイド」を開設。