ストレスで脳が萎縮するって本当? そのメカニズムと幸せホルモン「セロトニン」について解説

ストレスは心だけでなく体にもさまざまな影響をもたらします。ストレスで胃やお腹が痛くなってしまうことはよく知られていますが、実は脳が萎縮することもわかっているのです。では、脳が萎縮すると具体的にどのような影響があるのでしょうか。今回はストレスが脳に与える影響や幸せホルモンと呼ばれるセロトニンを増やす方法などを紹介します。認知症の原因とは? 種類別にわかる発症メカニズムと予防のヒント

39

39

本記事は「認知症の種類」や、「認知症を防ぐための対策」などを解説します。認知症の仕組みを知ることは、早期の気づきや適切な対処につながるだけでなく、ご自身の健康管理や生活の質の向上にも役立ちます。

認知症を正しく理解し、できることから少しずつ予防を始めていきましょう。

認知症とは何か? その定義と概要

認知症は、何らかの原因により、記憶、思考、判断など複数の認知機能が、年齢や以前の状態に比して著しく低下し、日常生活にも影響を及ぼす状態です。主に高齢者に多く見られますが、年齢に関係なく発症する可能性があります。

認知症には様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。まずは、認知症のイメージがつきやすいよう、「加齢による物忘れと認知症との違い」と「認知症の種類と特徴」について解説します。

加齢による物忘れと認知症の違い

年齢による物忘れは、加齢により誰にでも起こる可能性があります。一方、認知症は脳の機能障害によって起こるものであり、日常生活に支障をきたしている状態です。

加齢による物忘れと、認知症に伴う記憶障害の違いは以下をご覧ください。

| 加齢による物忘れ | 認知症に伴う記憶障害 | |

|

物忘れの内容 |

一般的な知識など | 自分の体験した出来事 |

|

物忘れの範囲 |

体験の一部 | 体験した全体 |

|

進行 |

進行しないか、あっても緩やか | 進行する |

|

日常生活 |

支障はほとんどない | 支障あり |

|

自覚 |

あり | なし |

|

学習能力 |

維持される | 新しいことを覚えられない |

|

日時の見当識 |

保たれる | 障害される |

|

感情・意欲 |

保たれる | 怒りやすい、意欲低下 |

加齢による物忘れは、物事を一時的に忘れることがあっても、時間が経てば思い出せることが多く、日常生活にはほとんど影響しないと言われています。

しかし、認知症では「その人が誰だったか」「どういう関係だったか」といった記憶そのものが抜け落ちてしまい、日常生活に影響するケースがあります。

認知症の主な種類と特徴

認知症にはいくつかの種類があり、それぞれ異なる特徴があります。以下は、代表的な認知症と、その特徴です。

| 認知症 | 特徴 |

|

アルツハイマー型認知症 |

認知症の60~80%と、最も多く見られるタイプです。「最近の出来事を思い出せない」といった、エピソード記憶の障害が初期症状として目立つのが特徴です。 |

|

脳血管性認知症 |

脳梗塞や脳出血などにより、脳の機能が低下することで起こる認知症です。脳の障害される部位によって症状が異なるため、必ず記憶障害が起こるとは限りません。「段取りを考える力が弱くなる」「注意力を維持しづらくなる」といった症状が起こりやすいのが特徴です。症状の進行が段階的(階段状)に進む傾向があります。 |

|

レビー小体型認知症 |

幻視(実際にはないものが見える)、睡眠中の異常行動、筋肉のこわばりなどが見られる認知症です。アルツハイマー型とは異なり、最初に記憶障害よりも動きや意識の変化が目立つのが特徴です。 |

|

前頭側頭型認知症 |

脳の前頭葉や側頭葉が萎縮して起こり、感情のコントロールや社会的な行動に問題が出る認知症です。記憶障害よりも、性格が変化したり、やマナーを守れなくなったりするなどの行動の変化が早くから目立つのが特徴です。 |

それぞれの認知症には異なる特徴があるため、早い段階で正しく見極め、適切に対応することが大切です。

種類別、認知症の主な原因

認知症は、種類によって原因が異なります。ここからは、認知症の種類ごとに原因を解説します。それぞれの特徴を知ることで、早期の気づきや適切な対処につなげることができるでしょう。

アルツハイマー型認知症の原因

アルツハイマー型認知症は、認知症の中で最も罹患者が多く、全体の6割以上を占めると言われています。

主な原因は、脳内に「アミロイドβ」と呼ばれる異常なタンパク質が少しずつたまっていくことです。このタンパク質が長い時間をかけて蓄積すると、神経細胞が傷つき、やがて脳の萎縮につながっていきます。

症状として、初期から「最近のことが思い出せない」「人との約束を忘れてしまう」などの記憶障害が見られるのが特徴です。進行すると、時間や場所がわからなくなる「見当識障害」が現れるケースもあります。

現在、アルツハイマー型認知症を完治させる治療法はまだ確立されていないと言われています。しかし、適切なサポートにより、その人らしい生活を送ることはできます。まずは早い段階で気づいて、対策を講じることが大切です。

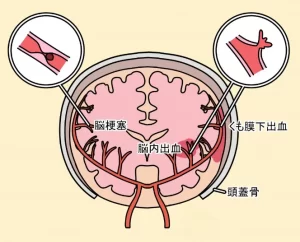

脳血管性認知症の原因

脳血管性認知症は、脳梗塞や脳出血などの病気をきっかけに起こる認知症です。こうした病気により、脳への血流が悪くなると、酸素や栄養が十分に届かなくなり、脳の細胞が傷ついてしまいます。

脳血管性認知症の特徴は、症状が「階段状に進行する」ことです。「あるとき、急に認知機能が低下し、その後はしばらく変化がなく、ある日突然悪化する…」というように、緩やかではなく段階的に進行していきます。

また、ダメージを受けた脳の部位によって症状が異なるため、「できること」と「できないこと」に差が出るのも特徴の1つです。こうした状態は「まだら認知症」と呼ばれることもあります。

発症の背景には、高血圧や糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病が関係しており、これらを管理することが予防につながります。

レビー小体型認知症の原因

レビー小体型認知症は、「レビー小体」と呼ばれる異常なタンパク質が脳にたまることで起こる認知症です。

レビー小体型認知症は「実際には見えていないものが見える(幻視)」や、「身体が思うように動きにくくなる(パーキンソン症状)」といった症状が出ることがあります。また、1日の中でも調子が良い時間と悪い時間があり、症状に波があるのも大きな特徴です。

これらの症状は、うつ病やパーキンソン病と間違えられることも多く、正しく診断されるまでに時間がかかることがあります。

大切なのは、早い段階で症状を発見して、それに合った治療やケアを受けることです。不安があれば専門の医療機関を受診しましょう。

その他の認知症の原因と特徴

前頭側頭型認知症は、認知症の中で罹患者が少ないタイプです。性格や行動の変化が目立つことが特徴で、感情のコントロールができなくなったり、これまでと違う突飛な言動が増えたりします。

その変化が「性格の問題」や「ストレスのせい」と誤解されることも多く、認知症だと気づかれないまま症状が進行してしまうこともあります。特に初期は、記憶力の低下があまり見られないため、認知症とは思われにくいのです。

また、認知症は高齢者の病気と思われがちですが、65歳未満で発症する若年性認知症も存在します。働き盛りの世代に発症するため、仕事や家庭生活に影響を及ぼすことが多く、本人や家族に大きな負担を与えるケースも少なくありません。

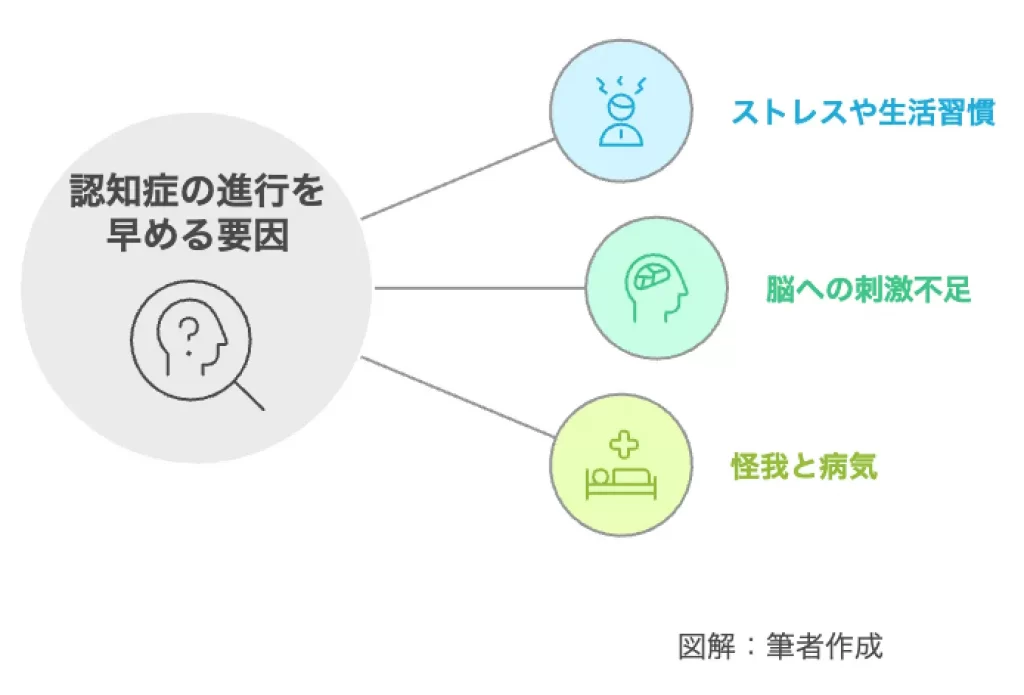

認知症の進行を早める要因

認知症のリスクを高めたり、進行を早めたりする要因には様々なものがあります。予防や対策を考えるためには、そういったリスク要因を知ることが大切です。

ここからは、生活習慣や身体の状態、心の健康など、私たちの身近にある認知症のリスク要因について見ていきましょう。

ストレスや生活習慣の影響

日々の生活習慣は、認知機能に少なからず影響します。その中でも以下のような要因は、認知症のリスクを高める可能性があるとされており、注意が必要です。

| 生活習慣 | 特徴・傾向 |

|

睡眠不足 |

脳の疲労が蓄積し、認知機能が低下しやすくなる |

|

運動不足 |

運動不足は認知症のリスク因子とされており、適度な運動が推奨されている |

|

過度のストレス |

強いストレスが続くと、記憶を司る「海馬」の働きが弱まりやすくなると言われている |

|

喫煙 |

動脈硬化により、脳梗塞や脳出血のリスクが高まり、結果として認知症を発症する可能性がある |

|

飲酒 |

過度の飲酒により、脳が萎縮し、認知機能が低下する可能性がある |

これらの生活習慣がすぐに認知症の直接的な原因になるとは限りません。しかし、積み重なることで発症リスクを高める可能性があると言われています。認知機能を維持し、認知症を予防するためには、日常生活を見直してバランスの取れた生活を送ることが大切です。

なお、ストレスと脳の関係については、以下の記事でも詳しく解説していますので、気になる方はそちらもご覧ください。

脳への刺激不足

「脳は使わないと衰える」とよく言われますが、日常生活の中で脳への刺激が少ないと、認知症のリスクが高まる可能性があると言われており、注意が必要です。

日ごろから考える機会や学びの時間が多い人は、軽度認知機能障害やアルツハイマー型認知症を発症するリスクが低い傾向にあります。それだけ、脳に刺激を与えるような時間を持つことが大切なのです。

例えば、毎日同じことの繰り返しばかりだと、新しい情報に触れるチャンスが少なくなり、脳もあまり活発に働かなくなってしまいます。そうならないためにも、趣味を楽しんだり、新しいことにチャレンジしたりする時間を意識的につくってみましょう。

怪我や病気による影響

認知症の症状には、頭の怪我や身体の病気も大きく関係しています。

以下は、認知機能が低下する可能性があるとされる怪我や病気です。すぐに症状があらわれないこともありますが、長期的に見ると認知症のリスクが高まるケースもあるため、注意しましょう。

| 怪我、病気 | 特徴・傾向 |

|

頭部外傷 |

脳へのダメージにより、記憶力や思考力に影響が及ぶことがある |

|

うつ病 |

気力の低下や集中力の欠如により、認知症と見分けにくくなることがある |

|

ビタミンB12の欠乏 |

ビタミンB12は神経の働きに大切な役割を持っており、不足すると記憶力や集中力の低下が起こることがある |

|

甲状腺機能低下症 |

身体の代謝が落ちることで、ぼんやりしたり、物事を覚えにくくなったりすることがある |

これらは、適切な治療を受けることで回復する場合もあるため、症状を見過ごさないことが大切です。「認知症かも?」と不安になった時は、医療機関を受診して適切な治療を受けましょう。

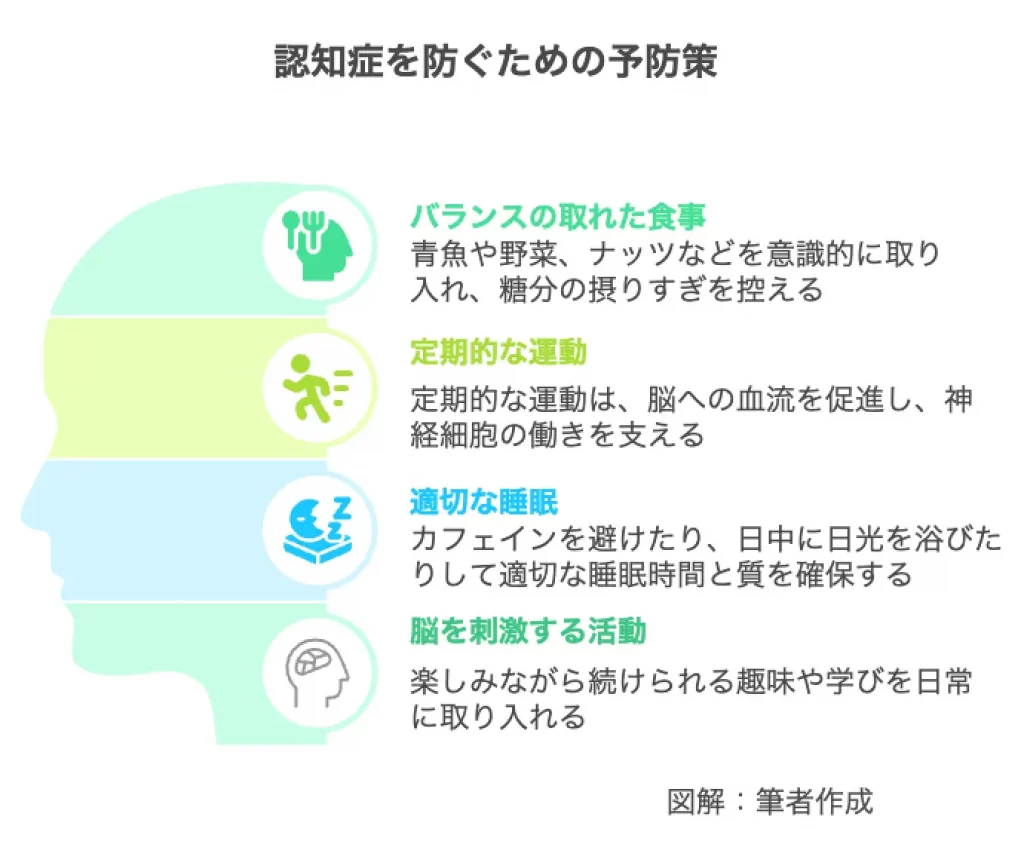

認知症を防ぐための予防策

認知症はどのように予防すればいいのでしょうか。ここからは、認知症のリスクを減らし、健康的な生活を送るために役立つ方法をご紹介します。

バランスの取れた食事

バランスの取れた食事は、認知症の予防には欠かせない要素です。

例えば、サバやイワシ、サンマなどの青魚に多く含まれる「オメガ3脂肪酸」には、脳の炎症を抑えたり、神経の働きを活性化させたりする働きがあります。また、ナッツに豊富に含まれる「ビタミンE」や、ブルーベリー、緑黄色野菜などに含まれる「抗酸化成分」は、脳の老化を緩やかにすると言われています。

一方で、砂糖のとりすぎには注意が必要です。甘いお菓子やジュースのとりすぎは、脳の血管に負担をかけるきっかけとなるため、控えめにしましょう。

大切なのは、栄養のバランスを考えながら、無理なく続けられる食習慣を身につけることです。日々の中で「少しでも意識する」ことが、脳の健康につながります。

定期的な運動

定期的な運動は、認知症を予防するために重要な生活習慣の1つです。

例えば、ウォーキングやジョギング、水泳、ダンスなどの有酸素運動は、脳への血流を促進し、神経細胞の働きをサポートしてくれます。さらに、筋力トレーニングを取り入れることで、バランス感覚や身体機能の維持にもつながります。

生活の中に運動を取り入れる場合、ウォーキングなら1回30分〜40分、週3日以上を半年継続するのが目安です。運動を継続することで、脳だけでなく心臓や血管の健康にも役立つでしょう。

まずは、自分のペースでできる範囲から始めることが大切です。無理のない継続が、長期的な健康維持に役立ちます。

適切な睡眠

適切な睡眠も認知症予防に大きな役割を果たします。睡眠は脳が情報を整理し、記憶を定着させる重要な時間です。質の良い睡眠を確保するには、以下を意識しましょう。

- 寝る前のカフェインの摂取は避ける

- 日中にできるだけ日光を浴びる

- 寝る前にスマートフォンやタブレットは見ない

- 寝室の環境(室温、暗さ、音)は適切に調整する

- 就寝1〜2時間前に入浴し、身体を温めてから入床する

心身の回復や脳の健康を保つために、睡眠は欠かせません。なお、最近の研究では長時間(9時間以上)の睡眠は、アルツハイマー病の発症リスクを増加させる可能性があることが報告されています。

日中の活動と睡眠のバランスを意識しながら、適切な睡眠時間を確保しましょう。

脳を刺激する活動

脳を刺激する活動は、認知機能を保つために重要です。

例えば、新しいスキルを学ぶ、パズルやクロスワードを解く、楽器を演奏するなどの活動は、脳の働きを活発にし、柔軟性を保ちやすくなります。また、本を読む、日記を書くといった日常生活の中で取り入れやすい活動を行うのも良いでしょう。

無理に難しいことをする必要はありません。楽しみながら続けられることを見つけて、脳に心地よい刺激を与えることが大切です。

認知症の早期発見のために

認知症は、早期発見による治療や、適切な生活の工夫により進行を緩やかにできる場合があります。まずは、以下のチェックリストを確認し、ご家族に認知症の初期サインが見られないか注意してみましょう。

いくつか当てはまる場合は、一度医療機関で相談してみることをおすすめします。特に3つ以上当てはまる方は、早めの受診を検討してみましょう。

- 同じことを言ったり、聞いたりする

- 物の名前が出てこなくなった

- 置き忘れやしまい忘れが目立ってきた

- 以前はあった興味や関心が失われてきた

- だらしなくなった

- 日課をしなくなった

- 時間や場所の感覚が不確かになった

- 慣れた所で道に迷った

- 財布などを盗まれたと言う

- ささいなことで怒りっぽくなった

- 蛇口・ガス栓の締め忘れ、火の用心ができなくなった

- 複雑なテレビドラマが理解できない

- 夜中に急に起き出して騒いだ

また、症状がない場合でも「予防的に検査しておきたい」「年齢的に異常がないか確認しておきたい」という方は、脳ドックの受診も1つの選択肢になります。

例えば、スマート脳ドックでは、通常の脳ドックに加え、脳の健康度を数値で可視化できる「脳健康度AI解析(MVision health)」というサービスをオプションで提供しています。これは、3万件以上の脳画像データをもとに開発された、AIによる画像解析レポートです。

このレポートでは、同年代の健康な脳と比較して「脳がどの程度萎縮しているか」や「脳がどれだけ健康か(白質病変の量)」を確かめられます。

将来的な変化の兆しや、経年での変化のスピードも確認できるため、「今は元気だけど、将来が少し不安」という方にとって、安心材料の1つになるでしょう。

まとめ:認知症の原因を知り、予防と対策を始めましょう

認知症には様々な種類があり、それぞれ特徴が異なります。予防のためにはストレス管理や、生活習慣の改善、定期的な健康チェックなどが重要です。

生活の質を高め、健康な毎日を送るには、日々の積み重ねが大切です。無理のない範囲で、できることから始めてみましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

・日本救急医学会専門医

・日本脳神経外科学会専門医・指導医

・日本脳神経外傷学会専門医・指導医

・日本脳卒中学会専門医・指導医

・日本認知症学会専門医・指導医

・日本脳ドック学会認定医

・日本がん治療認定医機構がん治療認定医

・日本医師会認定産業医

・臨床研修指導医

2007年 東北大学医学部医学科卒業

横浜市立大学大学院医学研究科で博士号取得

救急医療、脳神経外傷、認知症を専門とし、脳卒中・頭部外傷の急性期治療から慢性期の認知機能評価まで幅広く対応しています。ドイツ(チュービンゲン大学 統合神経科学センター)・米国(サウスカロライナ医科大学)での研究経験を活かし、臨床・教育・研究のバランスを重視した医療の実践に努めています。