脳梗塞の種類は大きく3種類! 症状ごとに知っておくべき特徴とは?

脳梗塞は脳内の動脈が狭くなったり、血栓で閉塞してしまったりすることで発症します。脳梗塞の範囲が大きいと、さまざまな身体上の障害につながる可能性も。では、記事の中で詳しくみていきましょう。ピリピリと手足が痺れるのはなぜ? しびれの原因となっている病気は?

386

386

なぜしびれが起きるの?

体には膨大なセンサーがついています。そのセンサーで感じたものは、手や足から神経を通じて脊髄へと向かい、脊髄を通り抜けて脳に対して情報を伝えます。

しびれが起きる原因の多くが、この一連の情報伝達経路のどこかで何らかの障害が起こっていることによるもので、感覚経路の障害によって生じます。

しびれの主な原因

体に起きるしびれには様々なものがありますが、以下のものが例としてあげられます。

・身体、または脳神経への血液供給量の減少、または遮断される(脳卒中など)

・怪我や疾患によって、感覚経路の一部が損傷する(脊髄損傷、病的骨折、脊髄硬膜外/内血種など)

・経路の一部が圧迫される(変形脊椎症、椎間板ヘルニア、手根管症候群など)

・経路の一部に神経の炎症が起こる、外層がなくなる(多発性硬化症など)

・代謝に異常が起こる(糖尿病、毒物での中毒など)

しびれの「部位・左右・時間帯」でわかること

しびれが発生する部位、左右の偏り、そして発生する時間帯によって、特定の病気や原因が推測できます。例えば、左手がしびれる場合、特に心臓に関連する問題がある可能性があります。心臓から出る血流が十分でない時に、手や足の末端にしびれが生じることがあります。

また、足がピリピリする場合は、神経や血管に異常があることが考えられます。足先のしびれの場合は糖尿病性神経障害や末端神経圧迫に由来することが多く、特に朝起きた時や長時間同じ姿勢でいた後に症状が強くなることがあります。

しびれの時間帯を観察することも重要です。夜間や朝方にしびれが起きやすい場合は、姿勢の影響や手根管症候群が考えられます。いずれにせよ、継続的な症状がある場合は早めに医療機関で診察を受けることをおすすめします。具体的な原因を突き止めるためには専門医の診断が不可欠です。

経路の圧迫について

上述した原因のうち、経路の圧迫では部位ごとに以下のケースがあります。

① 末梢神経の圧迫

末梢神経(脳や脊髄などの中枢神経から別れて全身の器官や組織に分布する神経のこと)は、何度もくり返して同じ運動を行うと腫れが生じて、しびれが発生することがあります。

慢性的に圧迫されるケースが続くと、神経線維の興奮をほかの細胞に伝えるための軸索が障害を受けて、その神経が関係する部分に障害が残ります。

特に女性に多くみられるのが、手根管症候群というもので、手首にある手根管というトンネル上の空間で神経が圧迫されてしまいます。

また長時間ずっと同じ姿勢でいる方(正座、足組み・腕組み、腕枕など)も、末梢神経を圧迫することがあります。

② 脊髄神経根の圧迫

脊髄神経を圧迫する病気として、もっともよく知られるのが椎間板ヘルニアです。

椎間板ヘルニアでは、背骨の骨と骨のあいだにある椎間板が一部飛び出して神経と接触してしまい、その結果しびれや手足の痛みが出ます。

椎間板ヘルニアには、患部が首と腰のものがよく知られていますが、どちらもしびれが症状として現れることが多いです。

③ 脊髄の圧迫

腫瘍や怪我で脊髄を圧迫したり、脊髄付近に血液が溜まってできる血腫、膿などが原因となることで起こります。

がんが骨に転移して脊髄を圧迫している際には、「脚がしびれる」「脚を動かしにくい」「排泄ができない」「便意や尿意を感じない」などの症状も出ます。

初期症状を感じたら、すぐにでも病院を受診することが必要です。

部位ごとのしびれの特徴

しびれには障害されている場所によって、同じような特徴がみられることがあります。

以下では、どこを障害しているときにどんな特徴があるのかをまとめました。

末梢神経に障害

しびれのある部位:

身体の片側の一部どこか、あるいは左右対称の手足末端部

特徴:

何かが張り付いているようなしびれ

原因:

糖尿病、リウマチなどによる多発性神経炎

脊髄や神経根に障害

しびれのある部位:

身体を動かしたときに両手両足がしびれる、あるいは両側の手足の一部がしびれる

特徴:

電気が流れるような、激しい痛みを伴うしびれ

自由に行動できなくなるようなしびれ

原因:

椎間板ヘルニア

脊髄腫瘍

変形性脊椎症など

脳に障害

しびれのある部位:

身体の片側の手や足、口などの顔の半分

特徴:

感覚が鈍くなっているようなしびれ

原因:

脳梗塞

脳出血など

※しびれは部位や原因となっている症状によって特徴が異なりますので、上記に該当しないものも多くあります。

医療機関に行くべき? しびれの「受診の目安」

手足のしびれを感じ、特に症状が長く続く場合や強い痛みを伴う場合、専門医の診察を受けることが望ましいです。受診の目安を知っておけば、早期に適切な治療を受けることができます。

しびれが突然発生して短時間で治らない場合や、麻痺、視覚異常、言語障害などがある場合は脳神経疾患の可能性があります。また、突然の胸痛とともに身体の左側がしびれる場合には狭心症などの心疾患の可能性があります。この場合は、命に関わったり後遺症が残ったりする可能性があるため、早急に医療機関へ行くことが必要です。また、しびれが特定の時間帯や姿勢で頻繁に発生する場合も、専門医の診断が必要です。例えば、朝の起床時や長時間のデスクワーク後にしびれが続くことがあります。

さらに、しびれに伴うその他の症状がある場合は、神経の重大な問題が考えられます。これらの症状が現れた場合、専門医を訪れることが重要です。日常生活においても、症状が改善しない場合は医療機関で診察を受けることをおすすめします。

注意が必要なしびれとは?

以下のようなしびれは特に警戒して、すぐに医療機関の受診することが推奨されます。

◇注意が必要なしびれ

- 突然しびれが始まった(数分、または数時間以内)

- 突然の筋力低下(数時間、または数日以内)

- しびれや筋力低下が体の各部に広がっている

- 呼吸がうまくできない

- 自転車のサドルと接触するあたり(太もも、臀部、性器など)にしびれがある

- 脚を動かせない、脚に力が入らないほどのしびれがある など

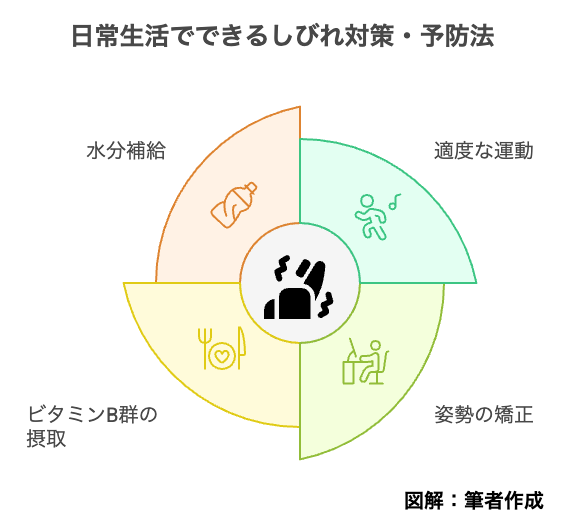

日常生活でできるしびれ対策・予防法

手足のしびれを予防するためには、日常生活においていくつかの工夫を取り入れることが重要です。

まず、適度な運動を行いましょう。ウォーキングやストレッチなどの軽い運動を日常的に行うと、血流が改善し、神経の働きが活性化され、しびれの原因によっては予防や改善につながると考えられています。

また、姿勢を正すこともしびれの予防や改善には重要です。長時間同じ姿勢を続けると、神経や血管が圧迫され、しびれが発生しやすくなります。デスクワークなどでの座り方や寝るときの姿勢に注意し、定期的に身体を動かすことを心がけましょう。特にパソコン作業をする際には椅子やテーブルの高さを調整し、適切な姿勢を保つことが効果的です。

さらに、ビタミンB群を豊富に含む食材を積極的に摂取することで、神経の健康維持に役立ちます。玄米やナッツ、緑黄色野菜などを食事に取り入れることをおすすめします。加えて、十分な水分補給を行い、体内の循環を促進することも大切です。

これらの対策を取り入れることで、手足のしびれを予防したり、症状を緩和したりする効果が期待できます。

ただし、しびれの原因によってはこれらの対策や予防が効果を発揮しないケースもあります。脳疾患や心疾患が原因のしびれの場合には、病気自体を治療しなければ、しびれの根本的な改善にはつながりません。

上述した対策をしても症状が改善しない場合には、なるべく早く医療機関を受診しましょう。

脳出血や脳梗塞からくるしびれに注意

脳出血や脳梗塞を発症した後には症状として、またこれらの病気が発症する前にはその前兆として、片方の手足がしびれたり、視野が半分だけ欠けたり、ろれつが回らなくなったりすることがあります。

また、脳梗塞が起きる前兆として、一時的に血栓などが動脈を塞いでしまう一過性脳虚血発作(TIA)があります。

これは本格的な脳梗塞が来る前触れのような現象です。

脳梗塞は発症してからは時間との戦いですので、一時的な症状を見過ごさないことが大切です。

▽こちらの記事で脳梗塞やTIAについて解説しています。

脳梗塞の前兆となる症状とは? 急に起こる身体の異変に注意!

脳梗塞はある日突然発症し、その日から身体の自由を奪ってしまう病気です。しかし前兆となる症状も多く報告されており、日常に潜む「脳梗塞の前兆」を見落とさずに検査を受ければ、発症を未然に防ぐ可能が高まります。この記事では、脳梗塞の前兆となる症状や、注視したいポイントについて解説します。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

28年間の脳神経外科の手術と救急の経験から、再生しない脳という臓器の特性、知らないうちに進行し突然発症して障害を残す脳卒中疾患の特性に対しては「発症させない」ことが最も有効な対策だと考えています。 なるべく多くの方が健康なうちに脳ドックを受診し、問題解決できる環境を提供してゆきたいと思います。