痰が絡むのはどうして? 長期的な痰に悩まされる時は病院を受診しましょう

痰は風邪が原因のこともありますが、痰の絡みが長い期間続くときは風邪以外の可能性もあります。痰が絡んでいるということは、気道に何か異常があるということです。では具体的にどのような原因が考えられるのでしょうか。今回は痰が絡む理由や原因、考えられる病気や緩和させる方法などについて解説いたします。咳が続く原因とは? 「いつまで続くのか」「受診の目安は」「今すぐできる対策とは」を解説

4

4

この記事では、咳が続く主な原因や、それぞれの原因に効果的な対策を解説します。日常生活で実践できる予防策や家庭でできる応急処置も併せて紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

咳が止まらない時にまずやるべきこと

咳が止まらない場合には、市販薬の利用が1つの方法になります。市販薬に頼りたくないという方は、自然療法を活用して家庭で応急処置が可能です。それでも、咳が続くならば病院の受診を検討しましょう。

ここからは、咳が止まらない時にやるべき基本的な対処法について解説します。病院を受診する前に、以下の方法を実践しましょう。

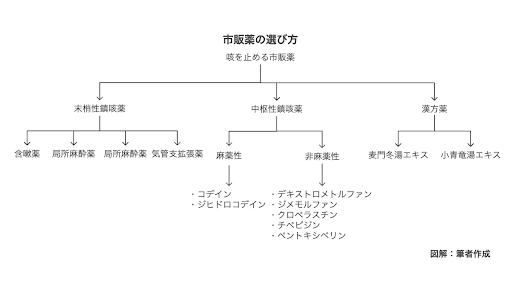

市販薬の選び方と使い方

多くの場合、咳を止めるために市販薬を使用することは有効な方法と考えられます。しかし、市販薬には多くの種類があり、その選び方と使い方が重要です。

咳を止めるための薬は「中枢性鎮咳薬」と「末梢性鎮咳薬」に分類されます。このうち、中枢性鎮咳薬は「麻薬性」と「非麻薬性」に分類されます。麻薬性鎮咳薬は脳の咳中枢に作用して咳を止めるもので、「コデイン」と「ジヒドロコデイン」が該当します。脳に作用するため高い効果が期待できますが、眠気が強く出たり便秘になったりします。

非麻薬性鎮咳薬は気管支や肺などに作用するお薬で、「デキストロメトルファン」「ジメモルファン」「クロペラスチン」「チペピジン」「ペントキシベリン」などが含まれます。麻薬性よりも副作用が少ない点が特徴で、痰がからむ湿った咳に有効です。

末梢性鎮咳薬とは気道に分布する機械刺激受容体や化学受容体、肺胞壁に存在する伸展受容体などの末梢受容体の刺激を軽減することにより咳を抑制する薬剤で「含嗽薬」「局所麻酔薬」「去痰薬」「気管支拡張薬」などを指します。適切な市販薬を選び、正しく使用することで咳の症状を早期に緩和させる手助けになるでしょう。

また、長引く咳には漢方薬が有効なこともあり、「麦門冬湯エキス」は痰が絡みにくい乾いた咳に用いられることがあります。「小青竜湯エキス」は痰が多く出る咳に対して医療機関で処方される場合があります。

自然療法・家庭でできる応急処置

咳が出るときに、市販薬に頼らずに自然療法や家庭でできる応急処置を試すことも手段の1つです。例えば、ハチミツには抗炎症作用や抗酸化作用があるとされ、咳をやわらげる可能性があることが報告されています。また、痰がからむ咳には加湿器を使用して室内の湿度を適切に保つことが有効と考えられています。

受診の目安と診察までの過ごし方

咳が続く場合、どのタイミングで医療機関を受診するべきか判断することが重要です。風邪によるせきは通常3日以内でピークを越えて、次第に症状が治まる傾向にあります。咳が3日以上続く場合には、マイコプラズマ、クラミジア、百日咳菌や、抗酸菌などによる気管支炎や肺炎の可能性が考えられます。

咳が長期間続くことに加えて発熱や著しい体重減少がある場合には、感染症の影響によるものの可能性があるため、早急に医師の診察を受ける必要があります。適切なタイミングで受診することで、重大な疾患を早期に発見し、効果的な治療を受けることが可能になります。

咳が続く原因とは?

咳が続くと日常生活に大きな支障をきたします。咳は様々な原因で引き起こされますが、主な原因は以下の通りです。

- 風邪

- マイコプラズマ

- クラミジア、百日咳菌、抗酸菌などによる気管支炎

- 肺炎

- 新型コロナウイルス感染症

- 気管支喘息・咳喘息

- アトピー咳嗽

- 胃食道逆流症

- 一部の降圧薬の副作用

- 肺がん

咳の原因を理解することで、適切な対処法を見つけ、早めに回復に向かうことができます。痰の有無や、咳の出ている期間、咳の出る時間や他の症状から咳の原因を探ることが可能です。受診をした際にはこれらの情報も医師に伝えましょう。

咳が長引いている場合には、身体の中で何が起きているのかを詳しく調べることも大切です。胸部CT肺ドックでは、一般的な画像検査では見つけにくい肺や心臓の状態について、より詳しく確認することができます。

風邪・ウイルス感染による咳

風邪やウイルス感染症の際に咳が発生することは一般的です。このタイプの咳は、喉や気管の粘膜がウイルスによって刺激されるために起こります。症状としては、乾いた咳や痰が絡む咳が出ることが多いです。

風邪の場合、咳は通常3日をピークとして徐々に収まりますが、ウイルス感染の場合はもっと長引くこともあります。特に、新型コロナウイルス感染症の場合、咳が8週間程度続くことがあり、他の症状と併せて注意が必要です。咳が続く際には、十分な休息と水分補給が重要で、必要に応じて市販の咳止め薬を使うことも検討できます。

アレルギー・喘息など慢性疾患

アレルギーや喘息などの慢性疾患は、咳が続く主な原因の1つです。アレルギー性咳嗽は、アレルゲンが体内に入ることで免疫反応を引き起こし、咳が誘発されます。これに対して喘息の場合は気道が過敏になり、気管支が狭くなるため、咳が頻繁に発生します。

特に季節の変わり目に症状が悪化することが多く、花粉やダニなどのアレルゲンや、冷気、運動による気管支への刺激が考えられます。長期間続く咳がある場合、専門医の診察を受け、適切な薬を処方してもらうことが大切です。また、家庭環境を整えることで症状の緩和を図れます。

環境・生活習慣・ストレスが影響する咳

環境や生活習慣、そしてストレスも咳を引き起こす重要な要因です。例えば、空気の乾燥や汚染といった環境的要因は呼吸器に刺激を与え、咳を誘発します。乾燥した空気は気道の粘膜を乾燥させ、結果として刺激を感じやすくなるため、適度な湿度を保つことが重要です。

また、喫煙は気道や肺にダメージを与え、慢性的な咳の一因となります。禁煙することで咳の症状が改善されることが多いです。さらに、ストレスは免疫力を低下させ、風邪や感染症のリスクを高めるため、リラックスする方法を見つけることが咳の予防につながります。

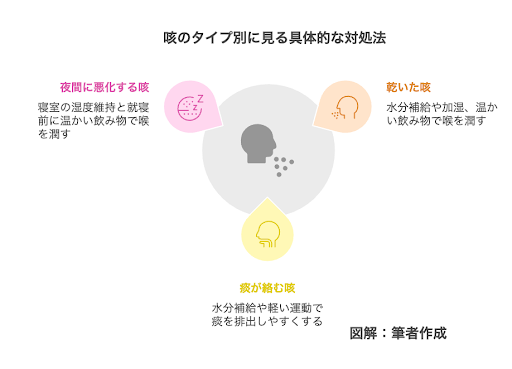

咳のタイプ別に見る具体的な対処法

長引く咳が日常生活に支障をきたすことは非常に辛いですよね。しかし、咳にはいくつかのタイプがあり、それぞれの対処法を把握することが大切です。ここからは、乾いた咳や痰が絡む咳、特に夜間に悪化する咳など、咳のタイプごとにその特性と効果的な対策について説明します。

乾いた咳

乾いた咳とは、痰が伴わない咳のことを指します。このタイプの咳は、気道が乾燥している場合や炎症が起こっている場合に多く見られます。

乾いた咳が続く原因は、気管支喘息、アレルギー、胃食道逆流、降圧薬の副作用の他、気管支結核、気管支内異物および心因性せきなどが考えられます。他にも、夜間に空気が乾燥していると咳が悪化することがあります。

乾いた咳を和らげるためには、十分な水分補給や加湿器で室内の湿度を保つことが有効です。また、喉を保湿するためにハチミツを入れた温かい飲み物を飲むのも良い方法です。市販の咳止め薬も効果的ですが、咳が長期間続く場合は医師の診察を受けることをお勧めします。

痰が絡む咳

痰が絡む咳は、気道に痰が溜まっている状態を指します。このタイプの咳は、風邪や気管支炎、肺炎などの呼吸器感染症だけでなく、肺がん、喘息、鼻炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、喫煙など、様々な原因によって引き起こされることが多いです。

痰が絡む咳が続く場合は、水分を多くとり、痰を排出しやすくすることが重要です。また、加湿器を使用して室内の湿度を保つことも効果的です。さらに、軽い運動を行うことで痰の排出を促進することもできます。

詳細については次のリンクで詳しく説明していますので、ぜひご覧ください

夜間に咳が悪化する場合

夜間に咳が悪化すると睡眠を妨げるため、非常に不快です。夜間に悪化する咳の原因としては気管支喘息(咳喘息)、アトピー咳嗽、心不全、後鼻漏、肺結核症などが挙げられます。対策としては、寝室の湿度を保つために加湿器を使用したり、寝る前に温かい飲み物をとって喉を潤したりすることが有効です。後鼻漏の場合には、仰向けにならず、横を向いて寝ることも有効です。

詳細な対策については以下のリンクをご参照ください

夜になると咳が止まらなくなるのはどうして? 考えられる原因は?

熱もなく、喉の痛みもないのに、夜になると咳が出て止まらないという症状に悩まされたことはないでしょうか。にもかかわらず、医療機関へかかっても「肺や喉に異常はない」と診断されたという経験を持っている方もいるかもしれません。「なぜ夜になると咳が出てしまうのか」「自分でできる対処方法はあるか」。このような疑問について解説していきます。

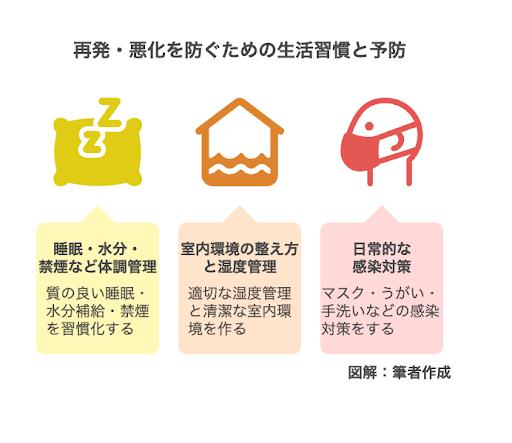

再発・悪化を防ぐための生活習慣と予防

咳が続くと、日常生活に支障をきたします。また、咳は1回あたり2~4キロカロリー消費するともされ、体力の消耗にもつながります。そこで重要なのが、咳の再発や悪化を防ぐための生活習慣と予防策です。ここからは、どのような日常習慣を取り入れることで咳を予防し、症状の悪化を防ぐことができるかについて解説します。

睡眠・水分・禁煙など体調管理

体調管理は咳の再発や悪化を防ぐために非常に重要です。まずは質の良い睡眠を確保することが大切です。睡眠不足は免疫力を低下させ、風邪や感染症にかかりやすくなることがあります。

次に、水分補給です。十分な水分を摂取することで、気道の粘膜を潤し、咳を和らげる効果があります。夜間には特に水分補給を意識的に行うと良いでしょう。

そして禁煙です。喫煙は気道を刺激し、咳を引き起こす要因の1つです。禁煙をすることで咳の頻度が減少しやすくなります。

室内環境の整え方と湿度管理

室内環境の整え方と湿度管理も、咳を予防するために欠かせないポイントです。

まず、室内の湿度を一定に保つことが重要です。湿度を低くすると気道が乾燥しやすくなり、咳が悪化する恐れがあります。適度な湿度(40〜60%)を保つためには加湿器を利用したり、濡れタオルを部屋に置いたりするなどの工夫が効果的です。なお、湿度が60%を超えると、咳の原因となりうるダニの発生率が高まるので注意しましょう。

次に、部屋の掃除です。ホコリやアレルゲンが咳を誘発することがあるため、定期的に掃除を行い、清潔な環境を保つことが大切です。

マスク・うがいなど日常的な感染対策

マスクやうがいなどの感染対策も、咳の再発や悪化を防ぐためには重要です。

まず、外出時にはマスクを着用しましょう。これにより、空気中のウイルスやアレルゲンの一部を吸い込むことを防ぎ、気道をある程度保護できます。次に、帰宅後にはうがいをする習慣をつけましょう。うがいは口内や喉の細菌やウイルスを除去するのに効果的です。また、手についたウイルスが口や鼻から体内に入るのを防ぐために、手洗いも忘れずに行いましょう。

まとめ:咳の原因と対処法を正しく知って安心を

咳が続くことには様々な原因がありますが、早期に原因を特定し、適切な対処をすることが重要です。風邪やウイルス感染、アレルギーや喘息、生活習慣やストレスなどが咳の原因として考えられます。特に乾いた咳や痰が絡む咳、夜間に悪化する咳の場合、それぞれの症状に応じた具体的な対処法を知ることで、症状の軽減を図ることができます。

日常生活で実践できる自然療法や家庭でできる応急処置をしても改善が期待できない場合には、市販薬を服用することや、専門医の診断を受けることも選択肢として考慮しましょう。さらに、悪化を防ぐための生活習慣や予防策として、睡眠の質を改善すること、水分を十分に補給すること、禁煙することといった体調管理が有効です。また、室内環境を整えることや湿度管理、マスク・うがいなどの日常的な感染対策をとることも重要です。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

肺・心臓・血管の状態を

調べてみませんか?

科目 内科・皮膚科・アレルギー科

2023年に千代田区神田で「スキマ時間に通える」をコンセプトとして忙しい方のために空いたスキマ時間、昼休みや仕事終わり、休みの日にも通える内科・皮膚科・アレルギー科のクリニック「クリニックファーストエイド」を開設。