言葉が出てこないのは脳の異常? 失語症と認知症との違いと今すぐできる対策

16

16

この記事では、言葉が出てこない原因と、それぞれの原因に対する対策について解説します。

脳卒中による失語や認知症、精神的な病気など原因は多岐にわたります。言葉が出てこない状態は何が原因なのかを知ることで対策を考えることができます。またそのような病気を持つ人への理解が深まるでしょう。

言葉が出てこないとはどういう状態か

言葉が出てこない状態とは、通常の会話やコミュニケーションの中で、本来ならすぐに思い浮かぶべき言葉がなかなか口に出せない状態を指します。頭の中で何を言いたいかがはっきりしていても、具体的な単語が出てこないため、スムーズに会話ができません。この状態は一時的な場合もあれば、持続的な場合もあります。

言葉が出てこない状態は日常生活に様々な影響を及ぼします。例えば、重要な会話やプレゼンテーションの場で言葉が出てこないと、自信を失ったり、対人関係において誤解を招いたりする可能性があります。

言葉が出てこない状態は様々な原因によって引き起こされます。中には脳梗塞や認知症、失語症などの脳の病気が原因である場合もあります。そのため、言葉が出ないことが繰り返し起こったり、そのほかの症状がみられたりする場合には早めに病院を受診しましょう。

言葉が出てこない主な原因

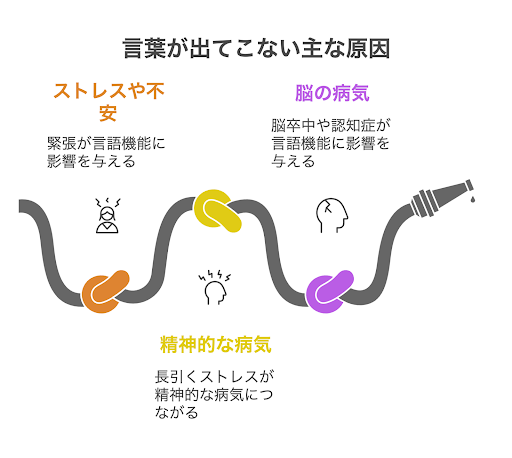

言葉が出てこない原因は様々です。主なものとして、緊張や精神的な病気、脳の病気が考えられます。これらの原因について詳しく説明します。

緊張や精神的な病気(ストレス・不安・うつなど)

日常生活でよくある「言葉が出てこない」状況は、緊張によるものです。皆さんの多くも経験したことがあるのではないでしょうか。例えば、大事なプレゼンテーションや大勢の人前で話す場面で急に言葉が出てこなくなることがあります。これは緊張が言語機能に影響を与え、一時的に思考が鈍るためです。さらに、長引くストレスはうつ病や適応障害などの精神的な病気につながることもあります。精神的な病気でも言葉が出にくい状態になる場合があります。

言葉が出にくくなる原因が緊張である場合、リラックスする時間を取ったり、ストレスを軽減する方法を取り入れたりすることで改善が期待できます。症状がひどい場合には心理療法やカウンセリングなども有効な方法となります。

脳の病気(脳卒中・脳腫瘍・認知症など)

脳の病気も言葉が出にくくなる原因の1つです。脳卒中や脳腫瘍によって脳の中の言語機能を担っている部分が障害されると言葉が出にくくなりますが、これを失語(しつご)と言います。失語には2種類あり、相手の言っていることを理解できるのに言葉が出てこない「ブローカ失語」と、相手の言っていることを理解できない「ウェルニッケ失語」があります。脳卒中では失語と同時に片方の手足に麻痺や違和感が生じることもあり、これらの症状が同時にあらわれた場合は急いで病院を受診してください。

認知症も言語機能に影響を及ぼす病気として知られています。認知症では脳細胞が死ぬことで徐々に記憶や思考能力だけでなく、言葉を理解したり表出したりする能力も低下するため、言葉が出にくくなります。

このように脳の病気で言葉が出にくくなる場合は、できるだけ早く治療をする必要がありますので、これまでなかったのにもかかわらず急に言葉が出てこなくなった場合はすぐに病院を受診してください。

失語と構音障害

失語と構音障害はどちらも言葉が出てこなくなる原因です。一般的には、脳卒中や脳腫瘍といった脳の病気によって特定の部位が障害を受けることにより、失語や構音障害が引き起こされます。失語は「会話中に特定の言葉が思い浮かばない」「通常なら容易に話せるはずの単語が突然出てこなくなる」「人の話しを理解できない」などの症状が出ます。また、構音障害では、口が動かしにくいため言葉が出てこなかったり、出にくくなったりします。

失語とは

失語症とは、「話す」「理解する」「読む」「書く」などの言語機能に障害が生じる状態です。脳のどの部位に障害が生じるかによって「言いたい言葉が思い浮かばない」「思い浮かんだ言葉を言えず、別の言葉に置き換えてしまう」「相手の言っていることが理解できない」などのパターンが異なります。失語は、脳卒中や認知症といった脳の病気が原因となります。

構音障害とは

構音障害とは、舌や口をうまく動かせないことで、言葉が不明瞭になる状態を指します。例えば、「さ行」や「か行」が発音しづらくなり、意図せずに別の音に置き換わることが多いです。構音障害も脳卒中や脳腫瘍が原因になります。

また脳神経の障害や、舌や口の筋肉の筋力低下をきたす病気でも構音障害が起こる場合があります。例えば筋萎縮性側索硬化症(ALS)では舌や口のまわりの筋肉が進行性に弱くなるため構音障害が起こります。病気であっても、より良いコミュニケーションを維持するためには、適切な診断とリハビリテーションが必要です。

言葉が出てこないときに試したいセルフケアと改善法

言葉が出てこない主な原因は、緊張や脳の病気、精神的な病気などが原因だとおわかりいただけたと思います。病気が原因の場合は早期診断、早期治療が重要ですが、明らかな病気が見つからない場合は、日常生活の見直しや脳の活性化が改善につながることがあります。

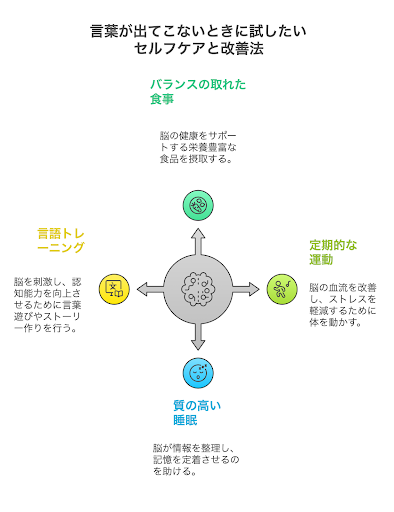

生活習慣を整える(食事・運動・睡眠)

規則正しい生活は、脳と心の健康に好影響を与えます。まず、栄養バランスの取れた食事を心掛けることが大切です。例えば、魚やナッツなど脳に良いとされるビタミンB6、ビタミンB12、葉酸やオメガ3が含まれている食品を積極的にとると良いでしょう。また、定期的な運動も脳の血流を改善し、ストレスを軽減させる効果があります。ジョギングや散歩など、無理のない範囲で身体を動かすことをおすすめします。

質の良い睡眠も欠かせません。睡眠中に脳が情報を整理し、記憶を定着させる役割を果たします。少しずつ生活の中に取り入れられる小さな工夫を心がけてみてください。

脳を活性化させる言語トレーニング

楽しみながらできる脳トレーニングは、多くの日常シーンに取り入れることができます。例えば、しりとりは簡単にできる遊びでありながら、言葉の引き出しを広げる効果があります。また、ストーリー作りも効果的です。通勤中に見た風景をもとに短い物語を作ることでも、脳を刺激することができます。

言葉が出ず、上記のようなトレーニングを行うことが難しい場合には、絵とその名前が書いてある言葉の絵カードなどを使って、言葉の理解や想起、発声を行う方法も効果的です。

家族や友人との会話の中でこれらのトレーニングを取り入れることで、楽しみながら記憶力や思考力を向上させられます。日常の何気ない瞬間を活用し、無理なく続けられる習慣を作りましょう。

受診の目安と相談先

言葉が出てこない症状が続く場合や、日常生活に支障をきたす場合には早めに医療機関を受診することが重要です。

以下のような場合はすぐに医療機関へ

言葉が出てこない原因は様々ですが、急激な症状の変化には注意が必要です。例えば、「突然手足がしびれる」「意識が混濁する」「急速に症状が進行している」といった場合は、脳卒中や脳腫瘍などの重大な脳の病気の可能性が考えられるため、すぐに医療機関を受診してください。

また、言葉が出てこない状態が続く場合も医師への相談を検討してください。早期の対応により、症状の改善が期待できることがあります。生活習慣の見直しやストレス管理など、日常生活でできる対策も必要です。

心身の健康を保つためにも、気になる症状がある場合は、医療機関での相談を検討してみてください。

まとめ:言葉がでないときはまず脳の病気を除外しましょう

言葉が出てこない症状の原因として多いのは、正常な反応である緊張によるもののほか、脳卒中や脳腫瘍などの脳の病気によるものが挙げられます。まずは病院を受診して脳の病気が隠れていないかを確認しましょう。病院の検査で異常がない場合は、生活習慣の乱れなどが言語機能に影響していることもありますので、日ごろからストレスを軽減させ、栄養バランスの取れた食事や適切な睡眠、定期的な運動を心がけるほか、脳を活性化するための言語トレーニングも行いましょう。

早めの対応が回復の鍵です。少しずつでもできることを実践しましょう。これからも健康に関する正しい知識を身につけて、自分や家族の健康を守りましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

・日本医師会 認定産業医

・日本内科学会 認定内科医

・日本神経学会 神経内科専門医・指導医

2003年奈良県立医科大学卒

名古屋大学大学院で博士号取得

これまでトヨタ記念病院、名古屋大学病院などで臨床、教育、研究に従事。2年半のトロント小児病院でのポスドク後、現在は臨床医として内科診療に携わる一方で複数の企業で産業医として働き盛り世代の病気の予防に力を入れている。また2022年に独立し、創薬支援のための難病患者データベースの構築や若手医療従事者の教育を支援する活動を行っている。