認知症について知っておくべきこと

超高齢社会の日本において、多くの人が関心を寄せるテーマの一つが認知症です。家族や身近な人が認知症になったらどうしよう、また自分自身が将来、認知症になってしまうのではないかと不安に思う方もいらっしゃることでしょう。この記事では、認知症の基礎知識や予防法など、認知症に関する理解を深めるための情報をお届けします。この記事を読み終わったとき、認知症に対する正しい知識が身につくことでしょう。どうぞ最後までお付き合いください。「物忘れ=年のせい」は思い込み? 脳の健康を守るために知っておきたいこと

7

7

このように考えている方も多いのではないでしょうか。物忘れは加齢によるものだと考えられがちですが、実際には様々な原因があります。

本記事は「物忘れの主な原因」「物忘れへの対策」「医療機関へ相談するタイミング」などを解説します。

物忘れの原因を知り、適切な対応をすることで、脳の健康を維持し、生活の質を向上させられるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。

「物忘れ」の原因とメカニズム

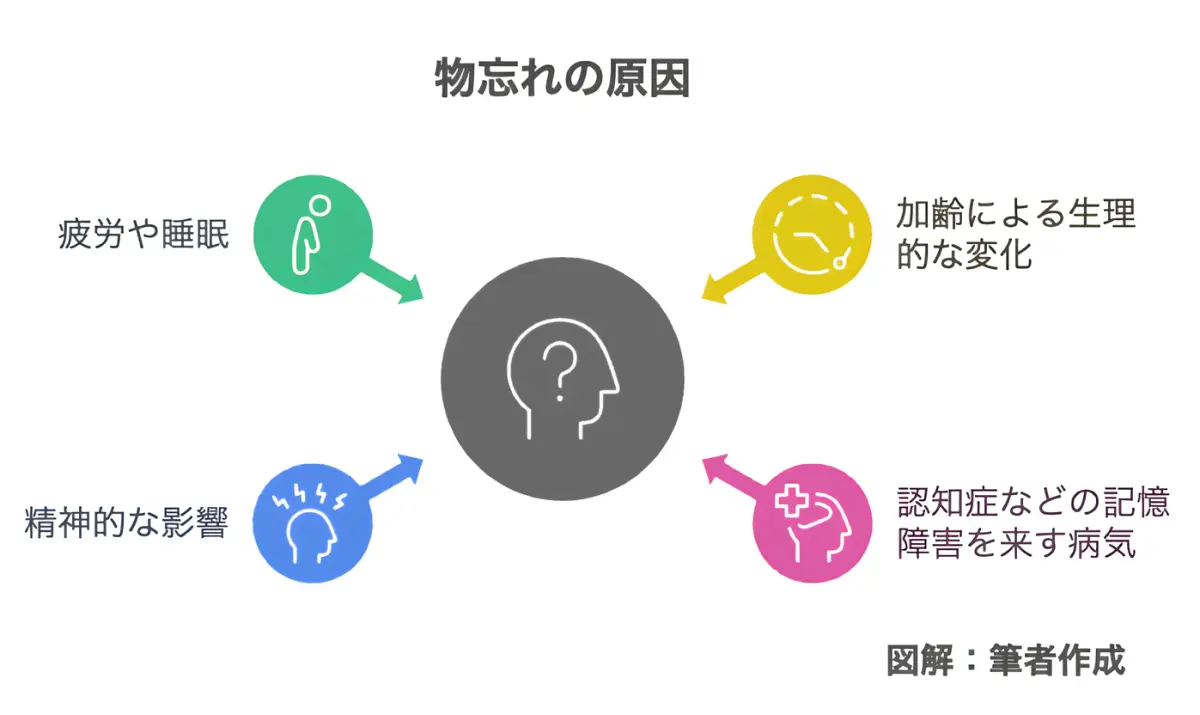

「最近、物忘れがひどい」と感じた時、何が原因なのか気になりますよね。「物忘れ」の原因には「加齢による生理的な変化」「認知症などの記憶障害をきたす病気」「精神的な影響」「疲労や睡眠不足などの一時的な要因による物忘れ」などが挙げられます。それぞれ見ていきましょう。

加齢による物忘れとは? 正常範囲の見分け方

病気ではない生理的な物忘れは、加齢による記憶力の低下によって起こります。病気による記憶障害とは異なり、加齢による物忘れには「一般的な知識だけを忘れる」「体験の一部だけを忘れる」といった特徴が挙げられます。

例えば「あのタレントの名前が思い出せない」「スマートフォンをどこに置いたか忘れてしまう」などが典型的な例です。これらは、ヒントによって思い出せることがほとんどですので、日常生活に支障はありません。

一方で、認知症による物忘れは、自覚症状がなく、しばしば日常生活に支障が出ます。

よく言われる目安として、「最近物忘れが多い」と自分で訴える人は正常で、物忘れをしても「自分にそんな症状はない」と否定する人は認知症であることが多いです。

以下は、加齢による物忘れと、病気による物忘れの違いです。

| 物忘れ | 記憶障害 | |

|---|---|---|

|

物忘れの内容 |

一般的な知識 | 自分の体験した出来事 |

|

物忘れの範囲 |

体験の一部 | 体験した全体 |

|

進行 |

進行したり悪化したりしない | 進行する |

|

日常生活 |

支障なし | 支障あり |

|

自覚 |

自覚あり | 自覚なし |

|

学習能力 |

維持される | 新しいことを覚えられない |

|

日時の見当識 |

保たれる | 障害される |

|

感情・意欲 |

保たれる | 怒りやすくなったり、意欲が低下したりする |

このように整理すれば違いがわかりやすいかもしれませんが、日常生活の中で生理的な物忘れなのか、認知症による物忘れなのかを見極めるのは難しいものです。ですから、やはり「最近物忘れがひどい」と気になる場合は、早めに専門の医療機関に相談することをお勧めします。

認知症や軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment)

認知症とは、様々な原因によって脳の細胞が壊れたり、働きが悪くなったりした結果、記憶力や判断力などに障害が起こり、日常生活に支障が出ている状態です。

脳の機能が低下する背景には、年齢や病気などにより、脳の神経細胞が少しずつ壊れたり、働きが弱まったりすることが挙げられます。また、アルツハイマー型認知症をはじめとする、一部の認知症では脳に異常なたんぱく質が蓄積し、神経細胞の働きを妨げることがあります。これらにより、情報を記憶する力にも影響が出るのです。

また、認知症の一歩手前の段階に「軽度認知障害(MCI:Mild Cognitive Impairment)」があります。これは、「認知機能の低下はあるが、日常生活に影響は出ていない状態」です。具体的には、病院では長谷川式認知症スケールという、9つの質問に答えていく簡易的な認知症検査をしてスコアをつけますが、その点数が30点満点で20点以下だと認知症が強く疑われ、30点満点と20点のあいだの点数の場合には軽度認知障害(MCI)が疑われます。

| 状態 | 認知機能低下 | 日常生活への支障 |

|---|---|---|

|

健常 |

なし | なし |

|

軽度認知障害(MCI) |

あり | なし |

|

認知症 |

あり | あり |

参考:あたまと身体を元気にするMCIハンドブック|国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

認知症は、認知機能の低下により「日常生活に支障をきたす」ことが特徴です。軽度認知障害(MCI)は、認知症の一歩手前の段階であり、適切に予防することでそれ以上の進行を抑えられたり、健常な状態へ移行したりすることもあります。

精神的な影響

精神的な影響により、物忘れが起こることもあります。

例えば、うつ病や不眠、強いストレスなどは、脳の働きに影響を与え、記憶力や集中力を下げることがあるため、注意が必要です。ストレスを感じると、「コルチゾール」というホルモンが多く分泌されます。これが、脳内の記憶をつかさどる部分に影響を与え、物忘れにつながると考えられています。

改善のためには、日常のストレス管理が重要です。「最近、物忘れがひどい」と感じる時は、身体だけでなく心の状態にも目を向けてみましょう。

一時的な物忘れ

物忘れは病気が原因とは限りません。日常生活のささいなことが関係していることもあります。例えば、「睡眠不足」「疲労」「スマートフォンの使いすぎ」などは一時的な物忘れの要因になると言われています。それぞれの影響は、以下の通りです。

| 原因 | 概要 |

|---|---|

|

疲労 |

過度の疲労によって、記憶力が一時的に低下することがある |

|

睡眠不足 |

記憶の整理がうまくできず、覚えたことが定着しにくくなる |

|

スマホの使いすぎ |

情報が多すぎて脳が処理しきれず、記憶力が落ちやすくなる |

このような物忘れは、生活習慣を整えることで改善できる可能性があります。

「しっかり睡眠をとる」「疲れたらこまめに休憩をとる」「スマートフォンを見る時間を減らす」など、ちょっとした生活の見直しが重要です。「最近ちょっと物忘れが多いな」と感じたら、まずは日々の生活を振り返ってみましょう。

加齢との境界線は? セルフチェックと専門診療の目安

認知症は早期から治療することで進行を遅らせることができると言われています。大切なのは早期に違和感に気づいて、専門の医療機関へ相談することです。

ここからは、「病院に行った方が良いのか」「これは認知症のサインなのか」と迷った時の判断の目安になるようなポイントをご紹介します。

日常生活での違和感チェックリスト

以下は、国立長寿医療研究センターが公開しているチェックリストです。

ご家族の様子に「何かいつもと違うな」と感じた時は、このチェックリストを参考にして、日常生活の変化を振り返ってみましょう。3つ以上当てはまる場合は、一度専門の医療機関に相談することをおすすめします。

- だらしなくなった

- 日課をしなくなった

- 慣れた所で道に迷った

- 財布などを盗まれたと言う

- 夜中に急に起き出して騒いだ

- 物の名前が出てこなくなった

- ささいなことで怒りっぽくなった

- 同じことを言ったり、聞いたりする

- 複雑なテレビドラマが理解できない

- 時間や場所の感覚が不確かになった

- 置き忘れやしまい忘れが目立ってきた

- 以前はあった興味や関心が失われてきた

- 蛇口・ガス栓の締め忘れ、火の用心ができなくなった

物忘れは誰にでもあることですが、「生活に支障が出るような物忘れ」や「以前とは明らかに違う行動」が見られる場合は注意しましょう。なお、認知症の種類や具体的な症状については、以下の記事で解説しています。

専門医に相談すべきサイン

物忘れがひどくて「もしかして認知症かも」と気になる場合や、物忘れによって日常生活でトラブルが起こった場合は、早めに専門の医療機関に相談することが重要です。以下は、認知症による特徴をもとにした目安となるチェックリストです。

当てはまる項目があれば、医療機関の受診を検討しましょう。

| 症状 | 例 |

|---|---|

|

物忘れが多くなる |

|

|

時間や場所がわからない |

|

|

適切な判断ができない |

|

|

段取りが苦手になる |

|

参考:認知症|国立精神・神経医療研究センター 精神保健研究所

認知症の疑いで受診すべき科は、精神科、脳神経内科、脳神経外科、老年科などです。専門医を受診することで適切な診断がつき、正しい対処法を見つけられる可能性があります。

「症状はないけど脳の健康状態をチェックしたい」「認知症になるリスクを知りたい」という方は人間ドックを受けるのも良いでしょう。

スマートドックの「MVision health」では、MRI画像をもとにAIが脳の状態を解析し、レポートとして提供しています。数年にわたって経過を見ることで、脳の変化やリスクの傾向がわかりやすくなり、早い段階から生活習慣を見直すきっかけにもなります。

詳しくは以下で解説しているため、興味がある方はそちらもご覧ください。

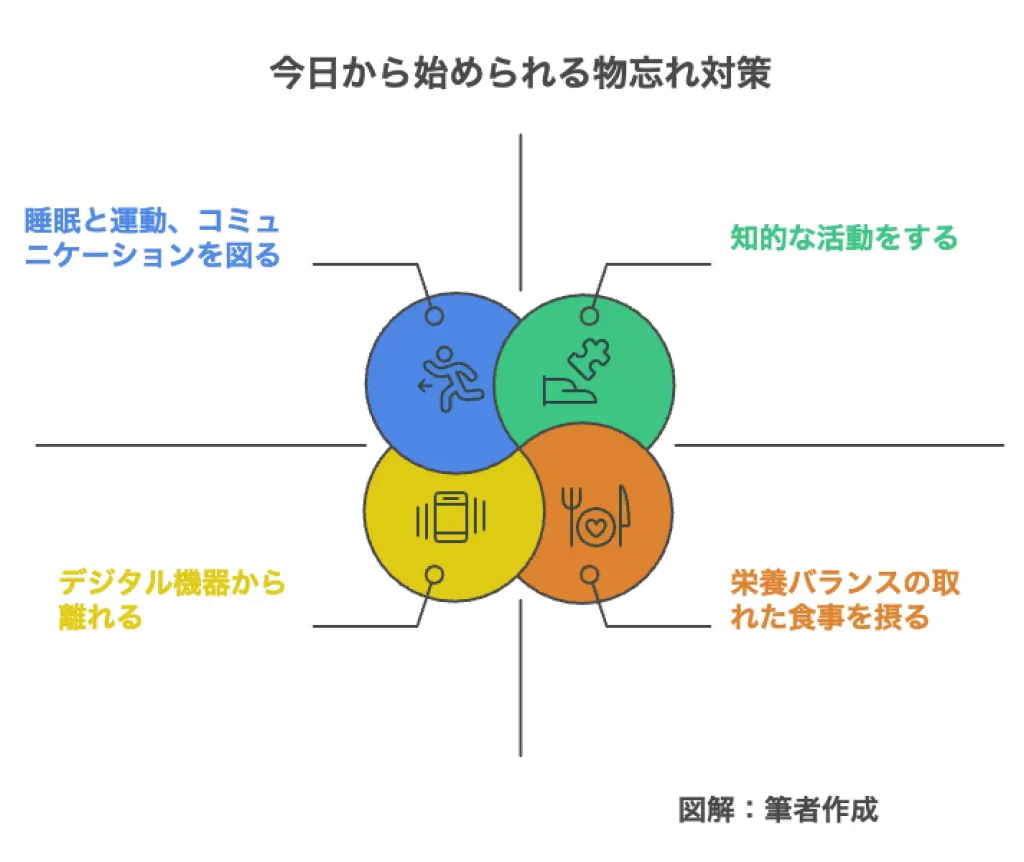

今日から始められる物忘れ対策

物忘れをそのまま放置すると深刻な問題へと発展する可能性があります。ここからは、項目ごとに具体的なセルフケアの方法をご紹介します。

- 知的な活動をする時間を作る

- 睡眠、運動、コミュニケーションを図る

- 栄養バランスの取れた食事を摂る

- デジタル機器から離れる時間を作る

それぞれ見ていきましょう。

知的な活動をする時間を作る

脳の働きを保つためには、日常生活の中で「脳を刺激すること」が重要です。

特に、新たなことへのチャレンジは非常に良い刺激になります。料理にひと工夫してみたり、新しいスキルを学んだり、パズルやクロスワードに取り組んだりすることが、脳の活性化につながります。

大切なのは、楽しみながら続けられることを見つけて、脳にやさしく、心地良い刺激を与えることです。「ちょっとやってみようかな」と思えることから、気軽に始めてみましょう。

睡眠、運動、コミュニケーションを図る

睡眠も記憶を整理するために重要です。脳は、睡眠中に必要な記憶を強化したり、いらない情報を整理したりしています。質の良い睡眠をしっかりとることが、記憶力を保つ基本と言えるでしょう。

また、有酸素運動を定期的に行うことで、血流が良くなり、脳細胞の活性化を促します。軽いジョギングやサイクリングなど、続けやすい運動を生活に取り入れましょう。

人とのコミュニケーションは脳の健康を維持するために重要です。会話を通じて情報を交換し、新しい知識を得ることは、記憶の定着につながります。

これらの活動を継続することで、記憶力のアップにつながり、物忘れが改善される可能性もあるでしょう。

栄養バランスの取れた食事を摂る

物忘れが気になる時は、食事の内容を見直すことも大切です。脳の働きをサポートする栄養をとることで、記憶力や判断力の維持につながります。

例えば、青魚にはDHAとEPAといった脳に良い脂肪酸が豊富に含まれており、脳の健康をサポートすると言われています。脳の働きを整えるためには、ビタミンやミネラルなどをバランス良くとることも重要です。これらは、緑黄色野菜や果物に多く含まれているため、嗜好に合わせて積極的に摂取しましょう。

具体例は、以下の通りです。

| 朝食 | サバ缶と野菜を使ったサラダ |

|---|---|

| 昼食 | ほうれん草やにんじんを使ったスムージー |

| 夕食 | 雑穀米を主食に、魚や野菜を組み合わせたおかず |

なお、世界保健機関(WHO)の「認知機能低下および認知症のリスク低減のためのガイドライン」でも、バランスの取れた食事が推奨されています。

脳に良い食事については以下の記事で詳しく解説しています。詳細が気になる方はそちらをご覧ください。

脳の活性化に役立つ食べ物は? 食事に組み込みたい11のブレインフード

人間の体重のうち、脳は全体重のわずか2%程度。しかし私たちが一日に消費するエネルギーのうち、約20%は脳が占めています。そのため脳が疲れてしまうと、忘れっぽくなったり、判断力が鈍ったりします。そこで取り組みたいのが脳の活性化。脳にいい栄養素を食事から摂取することで、脳の健康を維持することができます。

デジタル機器から離れる時間を作る

スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器を長時間使い続けることは、脳に負担をかけ、物忘れを悪化させる原因になることがあります。

最近では「デジタルデトックス」と呼ばれる習慣も注目されています。例えば、意図的にスマートフォンから離れる時間を作ることで、気持ちが落ち着き、脳をリフレッシュさせる効果が期待できるでしょう。具体例は以下の通りです。

- スマホやパソコンを使う時間帯を決めておく

- 食事中はスマホを別の部屋に置いて画面から距離をとる

- アプリを使って利用時間を管理し、休憩をとる時間を意識する

こうしたちょっとした工夫を日常生活に取り入れるだけでも、脳の疲れ(脳疲労)を軽減し、物忘れの予防や改善に繋がる可能性があります。

ケース別Q&A:年代・性別に応じたよくある疑問

最後に、物忘れについて良くある疑問を年代別に見ていきましょう。

20〜30代によくある疑問「若年性認知症って本当にあるの?」

物忘れがひどくて不安なのですが、若年性認知症って本当にあるんでしょうか?

若年層に起こる「若年性認知症」は存在します。ただし、20〜30代で物忘れがひどい場合、ストレスや疲労が原因かもしれません。「生活が忙しくて休めていない」「疲れが取れない」など、生活習慣が乱れていないかを見直してみましょう。

ストレスや疲労は物忘れにどれほど影響するんでしょうか?

ストレスや疲れが続くと、脳の働きに影響を与えることがあります。例えば、仕事や学業のプレッシャー、忙しい日々が続くと脳が疲れてしまい、物忘れが増えるきっかけになります。

このような脳の疲れは、軽度認知障害(MCI)やうつ症状とも関係していると言われており、注意が必要です。「最近物忘れが増えた」「気分が落ち込みがち」と感じる時は、ストレスや心の状態にも目を向けてみましょう。

50代によくある疑問「更年期のせい? それとも病気?」

最近、物忘れがひどくなった気がします。更年期の影響でしょうか?

更年期は心と身体に様々な変化が起こる時期です。この時期には、女性ホルモンの分泌が急激に減少するため、脳の働きにも影響が出やすく、一時的に物忘れが増えることがあります。

「言葉がすぐに出てこない」「うっかり忘れが増えた」と感じるのは、更年期の症状の1つとしてよく見られます。気になる症状が長く続いたり、日常生活に支障が出たりするようであれば、一度医療機関に相談してみましょう。

更年期による影響については、以下の記事をご覧ください。

だるい、眠い、やる気がでない?! 更年期障害の症状や発現因子について解説

40代になると、少しずつ更年期障害の症状が現れる方もいらっしゃるのではないでしょうか。更年期障害はホルモンの減少によって起こるもので、女性でも男性でも症状が発現することがあります。この記事の中では、更年期障害の知っておきたい基本や、症状、発現因子、対策などを紹介いたします。

一時的なものであるなら安心ですが、いつ医師に相談すべきかがわかりません。

物忘れは誰にでもあることですが、繰り返し起こったり、日常生活に支障が出たりする場合は医療機関に相談してみましょう。例えば、「大切な予定を繰り返し忘れる」「身の回りの出来事への興味関心が薄れる」といった変化がある時は、認知機能が低下しているサインかもしれません。

専門の医療機関を受診することで、症状の原因を明らかにし、適切な対応ができる場合があります。気になる症状がある時は自己判断で解決せず、医療機関を受診しましょう。

60〜70代によくある疑問「これはただの加齢? 認知症?」

物忘れがあるのですが、加齢によるものか、それとも認知症によるものなのでしょうか?

加齢による物忘れと認知症は別ものです。加齢による物忘れは、「朝食の内容を忘れる」「テレビの俳優の名前を忘れてしまう」といったささいな出来事が中心で、日常生活にはほとんど支障がありません。

一方で、認知症になると、「食べたこと自体を忘れる」といった日常生活に支障が出るほどの物忘れが起こります。それぞれの比較は、記事の前半部分で解説していますのでそちらをご覧ください。

軽度認知障害(MCI)と認知症の違いについて教えてください。

軽度認知障害(MCI)は、認知症の前段階とされ、一部の認知機能が低下している状態です。軽度認知障害(MCI)を放置すると認知症へ進行する可能性があるため、定期的な健康チェックが重要です。家族とも相談し、専門医の診療で早期発見を心がけましょう。

まとめ:不安な場合には迷わず受診を

本記事は物忘れがひどいと感じる原因や、セルフケアについて解説しました。

物忘れは「加齢」「認知症」「精神的な影響」などによっても起こります。予防するためには日常生活でのセルフケアや、生活習慣の見直しが大切です。

また、認知症は早期から治療することで進行を遅らせられると言われています。「認知症かもしれない」と感じた場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

「症状はないけど年齢的に不安だ」「健康チェックだけでもしておきたい」といった場合は人間ドックを利用するのも良いでしょう。

スマートドックの「MVision health」では、AIによる画像解析レポートにより、脳の萎縮の程度と脳血管の健康度(白質病変の量)を数値化できます。経年変化やリスク傾向を把握することで、健康な脳を維持するための早期対応ができるでしょう。

これからも健康に関する正しい知識を身につけて、自分や家族の健康を守りましょう。

詳しくは以下で解説しています。興味がある方はそちらもご覧ください。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?