動悸・息切れに潜む疾患とは? 頭痛・ふらつき・吐き気が伴ったら病院へ!

660

660

動悸・息切れ(息苦しさ)が気になる方へ

動悸や息切れは、日常のストレスや疲れなどによって、健康な方でも一時的に発症する可能性があります。

しかしその中には、循環器や呼吸器の疾患によって引き起こされているものがあるため、注意が必要です。

- 咳や痰がずっとからむ

- 身体を動かすとすぐに息切れが起こる

- ヒューヒュー、ゼーゼーといった耳障りな呼吸音がする

- 呼吸がしにくく、冷や汗が出る

- 胸が痛む

- 吐き気や嘔吐感がある

以上のような症状が日常的に起きる場合、疾病に起因する動悸や息切れである可能性があるので、一度検査してみることをおすすめします。

動悸とは?

動悸とは心臓の拍動を強く、速く感じたり、心臓の拍動に違和感や不快感を覚えたりすることです。

激しい運動を行っている際ではなく、軽い運動や日常の中でも動悸が起こるようなら、心臓の働きが悪くなっている可能性があります。

心臓は十分に血液を送れていないと、拍動数を増やして不足を補おうとするのです。

また軽い運動をしていない場合でも、精神的なストレスがかかると脈は速くなります。

慢性的な疲労や睡眠不足、貧血やホルモンバランスの乱れによっても動悸が起こることもあります。

不整脈

心臓は1分間に60〜100回程度の割合で規則的に収縮していますが、このリズムが崩れることを不整脈と呼んでいます。

心拍数が多い場合、または少ない場合、本来起こらないタイミングで収縮する場合などがあります。

不整脈は治療が必要な場合とそうでない場合があり、多くは治療の必要がないものです。しかし、ときに危険なものがあるため、注意が必要となります。

頻脈と徐脈

不整脈の中には、1分間の脈拍が50回以下になるものがあり、これを「徐脈」(じょみゃく)と呼びます。脈拍が1分間に40回以下になると、徐脈による息切れやめまいなどがあらわれることがあります。

逆に1分間の脈拍が100回以上になることを、「頻脈」(ひんみゃく)と呼びます。運動、精神的興奮、発熱などでも脈拍は自然と高くなります。これは生理的頻脈と呼ばれ、病的なものとは区別されます。

頻脈を起こす明らかな要因がないにもかかわらず、1分間の脈拍が120回以上になる場合には、病的な頻脈である可能性があると言えるでしょう。

息切れとは?

「息がゼーゼーと切れる」「いつもよりなぜか胸が苦しい」。

激しい運動などによって身体中の酸素が足りないと感じると、身体は無意識に息をたくさん吸い込むことで問題を解決しようとします。

軽い運動で息切れがする際は、動悸と同様に、心臓や肺の働きが悪くなっている可能性があります。

肺炎を原因とする息切れ

息が苦しいというのは、肺炎でもよくみられる症状です。

- 38度以上の発熱が続き、3~4日たっても軽減しない

- 黄色や緑色の痰が出る

- 息苦しさや胸の痛みがある

高齢者の場合には、肺炎の症状がわかりやすく出ないことも多いです。

「はあはあと呼吸が浅い」「身体が異常にだるい」など、息切れやだるさが肺炎に関連している場合があることは知っておきましょう。

慢性閉塞性肺疾患(COPD)を原因とする息切れ

慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、長年の喫煙習慣により、肺に炎症が起こって息が吐き出しにくくなる病気で、主な症状として息切れが発生します。

症状の初期では息切れはあまり出ませんが、症状が進むと坂道を歩いたり、階段をのぼったりする時にも息切れがするようになります。

自然気胸を原因とする息切れ

自然気胸は、何らかの原因で自然に肺に穴が空いて空気が漏れ、肺が縮んでしまう状態のことです。

いくら息を吸っても肺が機能しないために、酸素が欠乏した状態になり、息苦しさという形でも自覚できます。

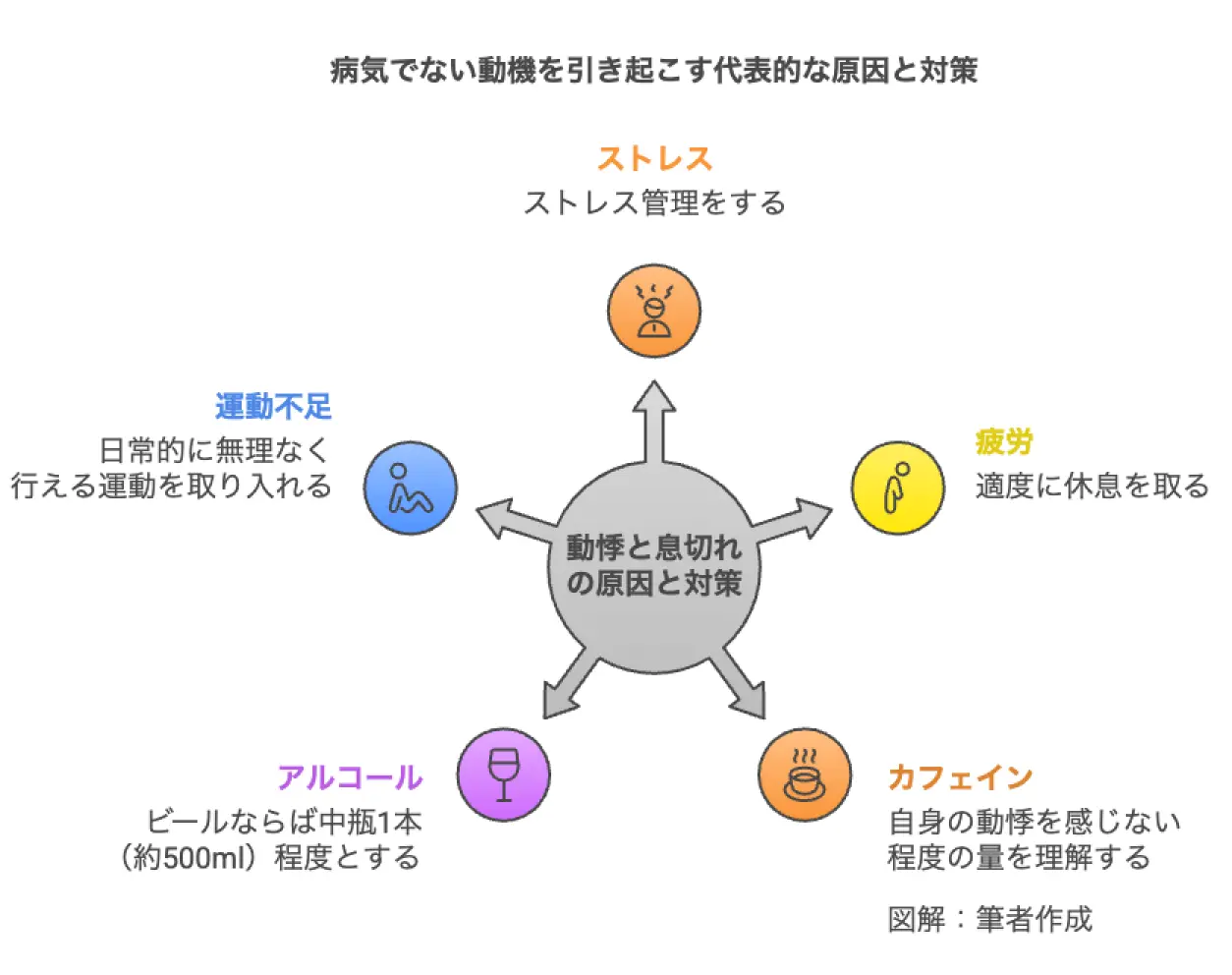

日常生活に潜む“軽い”動悸や息切れの原因と対策

日常生活の中で、動悸や息切れを感じることもありますが、通常は一時的なもので、特に問題がない場合がほとんどです。しかし、動悸や息切れを繰り返す場合は病気が隠れている可能性があり、その原因を知っておくことが重要です。

病気でないのにもかかわらず動悸があらわれる場合、代表的な原因としてはストレスや疲労があげられます。長時間の仕事や家事、精神的なプレッシャーが心臓への負担となり、動悸を感じることがあります。このような場合は対策として、適度に休息を取ることや、ストレス管理を行うことが大切です。

また、カフェインやアルコールの摂取も動悸の原因となることがあるため、控えることで症状が改善する場合も多いです。コーヒーやお酒を日常的に飲む習慣がある方は、分量を一度見直してみると良いでしょう。

1日当たりの適切な純アルコール摂取量は20g程度です。ビールならば中瓶1本(約500ml)程度としましょう。この量を飲んで顔が赤くなる、動悸がするという場合にはさらに飲酒量を減らすことが必要です。

カフェインについては人によって許容量が異なるため、動悸を感じない程度の量を自身で理解し、調整していくのがおすすめです。

息切れについても同様に、疲労や運動不足が関係することがあります。軽い運動を取り入れることで心肺機能が改善され、息切れの軽減が期待できます。ウォーキングやストレッチなど、日常的に無理なく行える運動を習慣化することが大切です。

以上のような対策を行うことで、日常生活に潜む軽い動悸や息切れを防ぎ、より健康的な生活を送ることができるでしょう。

動悸・息切れから考えられる主な病気とは?

前述したように、動悸や息切れが頻繁に起こる場合には、病気が潜んでいる可能性があります。ここでは、それらの症状から考えられる主な病気についてご紹介します。

まず、代表的な病気として心疾患が挙げられます。不整脈や心不全などは、動悸を引き起こす主な原因となります。稀ですが、心筋症を引き起こす可能性もあります。この疾患は心臓の筋肉が厚くなったり、拡張したりして動きが弱くなったりする病気です。心不全に移行する可能性があるため、心電図や心臓超音波などで早期に発見する必要があります。

また、呼吸器疾患も動悸や息切れを引き起こすことがあります。慢性閉塞性肺疾患(COPD)や気管支喘息、間質性肺炎などが該当します。

さらに、貧血や甲状腺機能亢進症(バセドウ病)も動悸の原因となります。貧血は、血液中の赤血球不足やヘモグロビンの量の低下、ビタミン欠乏、栄養不良などによるものです。甲状腺機能亢進症は、甲状腺ホルモンが過剰に分泌される病気で、動悸や体重減少を引き起こします。

動悸や息切れが頻繁に起こり、日常生活に支障をきたしている場合は、医師の診断を受けることが重要です。

頭痛・ふらつき・吐き気もあるなら要注意

動悸に加えて頭痛、ふらつき、吐き気を感じる場合は注意が必要です。これらの症状は、単独であれば軽度の問題かもしれませんが、同時に発生すると重大な健康問題を示すことがあります。

脳出血やくも膜下出血といった病気の場合、症状に頭痛や吐き気、ふらつきがみられることがあります。これらは放っておくことで生命のリスクにも直結するため、特に普段感じることのない強い頭痛を感じた場合には、早めの治療が必要です。また、脈の乱れや動悸がある方は放置することで心原性脳梗塞を発症するリスクがあります。動悸が脳卒中の前触れになることがある点も抑えておきましょう。

さらに、甲状腺機能亢進症もこれらの症状を引き起こす可能性があります。この疾患は甲状腺ホルモンが過剰に分泌され、動悸や息切れ、頭痛、ふらつき、吐き気といった症状が見られます。専門医による診察と治療が必要です。

これらの症状があらわれた場合、循環器科、内科、脳神経外科など、適切な専門科を受診することを強くおすすめします。早期の診断と治療が、重症化を防ぐ鍵となります。

まとめ

動悸と息切れは、重大な病気の兆候である可能性がありますので、「何か変だな」と何日も感じている時には、見過ごさずに病院へ行くことをおすすめします。

病院では「呼吸器や心臓に問題がないかどうか」「ストレスで身体に負荷がかかっていないか」「現状をよくするには何を変えればいいか」など、色々と相談することができ、必要があれば検査で疾患の可能性がないかを調べることができます。

よくある質問

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。