ビタミンB群ってどんな栄養素? とりすぎは身体に悪いって本当? 摂取の目安についても解説

0

0

ビタミンB群は水溶性ビタミンの複合体

ビタミンBは1つの物質ではなく、多くの物質からなる化合物です。

水溶性ビタミン(8種類)の総称で「ビタミン複合体」とも呼ばれているため“群”がついています。

名前に「ビタミンB」がついていない成分もありますが、実際の呼び名ではなく別名です。

◇8種類の水溶性ビタミンの種類◇

ビタミンB1

ビタミンB2

ビタミンB6

ビタミンB12

ナイアシン(ビタミンB3)

パントテン酸(ビタミンB5)

ビオチン(ビタミンB7)

葉酸(ビタミンB9)

これらのビタミンは、単体よりも複合体としてまとめてとることで身体の機能をサポートする栄養素です。つまり、それぞれの成分がお互いに関わり合いながら身体に働きかける性質を持っています。

どれも身体にとって重要な役割を持っていて、それぞれに作用し合う栄養素なので、バランスよく摂取するのが理想的です。

しかし、ビタミンB群は体内での消費が早く、毎日補わなければ不足します。

代謝に関する働き

ビタミンB群は、身体がエネルギーを作り出すために欠かせない栄養素です。

3大栄養素である「糖質」「たんぱく質」「脂質」は、それだけでは十分なエネルギーを生み出すことができません。

ビタミンB群の分解や代謝のサポートを受けることで、身体の機能を維持するために必要なエネルギーを作り出せるのです。

ビタミンB1 … ごはん、パン、麺などの糖質の分解を助ける

ビタミンB2 … 油脂や食用油などの脂質の代謝を促す

ビタミンB6 … 肉、魚、卵、大豆製品などのたんぱく質(アミノ酸)の代謝を促す

ナイアシン … 脂質、たんぱく質の代謝を促す

パントテン酸 … 脂質、糖質、たんぱく質の代謝を助ける

物質を合成する働き

ビタミンB群はコラーゲンの生成やDNAの合成を助けるだけでなく、脳の神経伝達物質を作り出す過程にも関わっています。

脳の伝達物質はストレスを受けるとたくさん消費されてしまうので、心身の健康のためにはビタミンB群が不足しないように摂取していくことが大切です。

脳の神経伝達物質とその役割

ノルアドレナリン:

やる気や判断能力をコントロールしているホルモンで、作用を促したり、阻害したりすることで精神疾患の治療に用いられます。体内でのバランスが崩れると、パニック症やうつ病などが引き起こされる可能性があります。

セロトニン:

「幸せホルモン」と呼ばれ、ドーパミンやノルアドレナリンを抑えて精神を安定させる働きを持っています。

メラトニン:

体内時計や季節の周期などの生体リズムを調整する働きがあり、睡眠や覚醒の調節もしています。

ドーパミン:

快楽を感じるための中心的な役割を果たしており、アルコールや麻薬などにはドーパミンを出させる作用があります。

その他の働き

ビタミンB群は脳の機能をサポートして身体の組織や血液などを作るなど、人が生きるために大きな役割を担っています。

さらに、血管が狭く硬くなる(脳梗塞や心筋梗塞のリスク)のを防いで、骨の質をよくすることもわかっています。

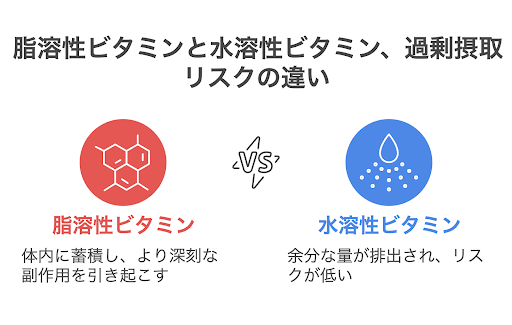

脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンの違い

ビタミンには大きく分けて脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンがあります。それぞれの過剰摂取リスクには大きな違いがあります。

脂溶性ビタミン(ビタミンA、D、E、K)は油に溶ける性質を持っており、体内の脂肪組織に蓄積されやすいです。したがって、過剰に摂取すると身体に蓄積しやすく、例えばビタミンAの過剰摂取は頭痛、皮膚の落屑、脱毛、筋肉痛を招き、結果として肝臓の障害や骨の問題を引き起こすこともあります。

一方、水溶性ビタミン(ビタミンB群とビタミンC)は水に溶けるため、余分な量は尿として排出されることが多いです。このため、過剰に摂取しても比較的リスクが低いですが、極端な量をとり続けると健康に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、ビタミンB6の過剰摂取は重度の神経障害、皮膚病変、光線過敏症、悪心、胸やけを引き起こすことが知られています。

このように脂溶性ビタミンと水溶性ビタミンでは、過剰摂取の影響やリスクが異なることを理解して、適量の摂取を心がけましょう。

ビタミンB群が不足するとどうなる?

体内のビタミンB群は、加齢やアルコールの過剰摂取、妊娠や授乳、ストレスなどによって消費量が増えます。

もしビタミンB群が足りなくなると、食事で摂取した栄養素をエネルギーに変えることができず、身体の機能を維持できなくなるかもしれません。

すると疲れやすくなり、精神的な症状から身体的な症状まで、様々な異変があらわれるようになります。

やる気や集中力が低下する

日中に眠気に襲われる

イライラしやすくなる

口内炎・口角炎があらわれる

慢性的な疲れやすさ、肩こりが生じる

ビタミンB群はお肌や髪にも必要?

ビタミンB群は健康な肌や髪を維持するために重要な役割を果たします。例えば、ビタミンB2(リボフラビン)は細胞の成長と修復に関与し、ビタミンB7(ビオチン)は髪の健康に不可欠です。これらのビタミンが不足すると、エネルギーの代謝がうまくいかなくなり、アトピー性皮膚炎や脱毛、うつなどの症状があらわれることがあります。

これらの栄養素は日々の食事からバランスよく摂取することが重要です。

一方、ビタミンB群を過剰に摂取すると神経障害を引き起こすことがあります。例えば、ビタミンB6の過剰摂取は手足のしびれや感覚の異常を引き起こすことがあります。過剰摂取を避けるためには、適切な摂取量を守ることです。過剰摂取の原因となるサプリメントの使用には注意が必要です。

健康的な肌と髪を保つためには、ビタミンB群を過不足なく摂取することが大切です。日常の食事に注意し、不足する場合は医師や栄養士に相談してサプリメントを選ぶと良いでしょう。

ビタミンB群の摂取目安量

ビタミンB群のそれぞれの成分には摂取推奨量が提示されています。

これを目安にして摂取するようにしましょう。

表1 ビタミンB群(各成分)の18歳以上の成人の1日当たり摂取推奨量

|

ビタミンBの種類 |

男性 |

女性 |

食品の種類と摂取量 |

|

ビタミンB1 |

1.2~1.4㎎ |

0.9~1.1㎎ ※妊婦・授乳婦は1.1~1.3㎎ |

・豚ひれ肉:100g(1人前) ・うなぎ:150g(1.5串) |

|

ビタミンB2 |

1.3~1.6㎎ |

1.0~1.3㎎ ※妊婦は1.3~1.6㎎、授乳婦は1.6~1.9㎎ |

・豚レバー:50g(半人前) ・鶏卵:3個 |

|

ビタミンB6 |

1.4㎎ |

1.1㎎ ※妊婦は1.3㎎、授乳婦は1.4㎎ |

・鮪(びんなが 生):約2柵 (300g) ・いりごま:約大匙2杯(18g) |

|

ビタミンB12 |

2.4㎍ |

2.4㎍ ※妊婦は2.8㎍、授乳婦は3.2㎍ |

・牛モモ 赤肉(生):1枚 (200g) ・鶏卵:約2個(120g) |

|

パントテン酸 |

5~6㎎ |

5㎎ ※妊婦は5㎎、授乳婦は6㎎ |

・ひきわり納豆:約1パック(50g) ・豚 スモークレバー:約100g |

|

ナイアシン |

13~15㎎NE |

10~12㎎NE ※授乳婦は13~15㎎NE(*1) |

・ふなしめじ (生):2パック (200g) ・ロールパン:4個(120g) |

|

ビオチン |

50㎍ |

50㎍ |

・全卵:2個(120g) ・アンチョビ(缶詰)約30g |

|

葉酸 |

240㎍ |

240㎍ ※妊婦(中~後期)は480㎍、授乳婦は340㎍ |

・乾燥わかめ:1g ・切り干し大根(乾燥):10g |

ビタミンB群の摂取方法

一般的には普段の食事から摂取すると思いますが、ビタミンB群は水に成分が溶け出しやすく、熱により栄養素が壊れてしまいます。

そのため、調理法や食べ方に工夫が必要です。食事で摂取できないようなら、サプリメントなどの栄養補助食品で摂取するといいでしょう。

食べ物から摂取する

ビタミンB群を多く含んでいるのは、豚肉やレバーなどの肉類、ウナギやマグロ、サバなどの魚類、ほかにも卵や乳製品などの動物性食品です。

しかし、煮込み料理など水につけて加熱すると成分の多くが失われてしまうため、生のまま食べたり汁ごと食べたりするのが理想的です。

サプリメントから摂取する

ビタミンB1、葉酸、パントテン酸は特に調理の影響を受けやすい栄養素です。

ビタミンB群を効率よく摂取できるサプリメントはとても重宝します。

ビタミンB群サプリメントの効果と注意点

ビタミンB群サプリメントは、健康をサポートするための有効な手段として広く利用されています。特に、ストレスが溜まりやすい現代社会では、これらのサプリメントを通じて体内のビタミンBを補うことが効果的です。ビタミンB群はエネルギーの代謝を助け、神経系の機能を維持する重要な栄養素であり、疲労感の軽減や精神的な安定にも寄与します。

しかし、ビタミンB群サプリメントの過剰摂取には注意が必要です。過剰に摂取すると、逆に健康を害することがあります。例えば、ビタミンB6の過剰摂取は神経障害を引き起こし、手足のしびれや感覚の異常をもたらすことが知られています。一方で、ビタミンB3(ナイアシン)を高用量で摂取すると、肌の紅潮や肝機能障害を引き起こす可能性があります。

サプリメントの使用に際しては、医師や栄養士のアドバイスを受けて、自分自身の健康状態に適した摂取量を確認することをお勧めします。さらに、食事からバランスよくビタミンB群をとることも重要です。サプリメントは必要に応じて補助的に利用し、日常的な食事を基本とした栄養管理を心がけましょう。

ビタミンB群の過剰摂取にリスクはある?

身体にとって必要な栄養素でも、過剰に摂取すると身体に良くない作用を引き起こすことがあります。

ビタミンB群の過剰摂取による代表的な副作用

ビタミンB6 … 手足のしびれ・痛み、神経障害、感覚障害、腎臓結石

ビタミンB2 … 全身の痒み、皮膚の炎症、嘔気、嘔吐、便秘、下痢、肝機能障害、劇症肝炎

ナイアシン … 発熱、じんましん、神経障害、味覚障害

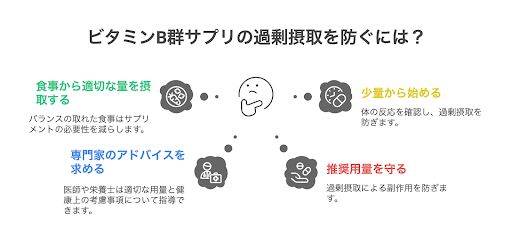

ビタミンB群サプリメントの過剰摂取を防ぐには?

ビタミンB群サプリメントの過剰摂取を防ぐためには、日常の食事から適切な量を摂取することが基本です。普段の食事でバランス良く栄養をとることが、サプリメントの必要性を低下させます。ビタミンB群は多くの食品に含まれているため、バランスの取れた食事を心がけることで十分な量を摂取することができます。

次に、サプリメントの使用に関しては、医師や栄養士のアドバイスを受けることが重要です。サプリメントを摂取する前に、自身の健康状態や生活習慣を考慮し、必要な量を確認しておくと良いでしょう。特に既に健康上の問題を抱えている方や妊娠中の方は、専門家の指導を受けることが推奨されます。

さらに、サプリメントの用量を守りましょう。「たくさん服用すれば、より高い効果が得られるのではないか」と考える方もいるようですが、適正量以上の摂取は体調不良を引き起こすと考えられています。過剰摂取を避けるために、定期的に摂取量を見直し、自身の体調や反応を確認することも必要です。

また、一度に多くのビタミンを摂取するのではなく、少量から始めて身体の反応を見ると安全です。これにより、過剰摂取による副作用を未然に防ぐことができます。ビタミンB群サプリメントを健康的に利用するためには、適切な知識と管理が不可欠です。

まとめ

ビタミンB群は身体のエネルギー代謝や神経の働きを支える大切な栄養素です。ビタミンB群は基本的には水溶性で過剰分は尿として排出されやすく、通常の食事でとりすぎを心配する必要はほとんどありません。ただし、一部のビタミンBではサプリメントの大量摂取などにより副作用が出ることもあるため、摂取量には注意が必要です。食事やサプリメントからビタミンB群をバランスよくとり入れ、日々の健康維持に役立てましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

気になる方は、即日予約・受診可能です。

30分での脳ドック検査「スマート脳ドック」

まずは空き枠を確認してみる

まずは空き枠を確認してみる

病気になる前に治すという『未病』を理念に掲げていきます。循環器内科分野では心臓病だけでなく血管病まで診られる最新の医療機器を備えたバスキュラーラボで、『病気より患者さんを診る』を基本として診療しています。