認知症とMRI:診断に役立つ画像検査のすべて

15

15

本記事は、認知症とMRI検査の関係をやさしく解説しています。読み終えたころには、「MRI検査でどんな情報が得られるのか」「不安を感じたときにどうすれば良いのか」を理解できていることでしょう。大切なのは、違和感を覚えたときに早めに専門医へ相談する行動を取ることです。そのために必要な知識を一緒に確認していきましょう。

MRIで認知症はわかるのか?

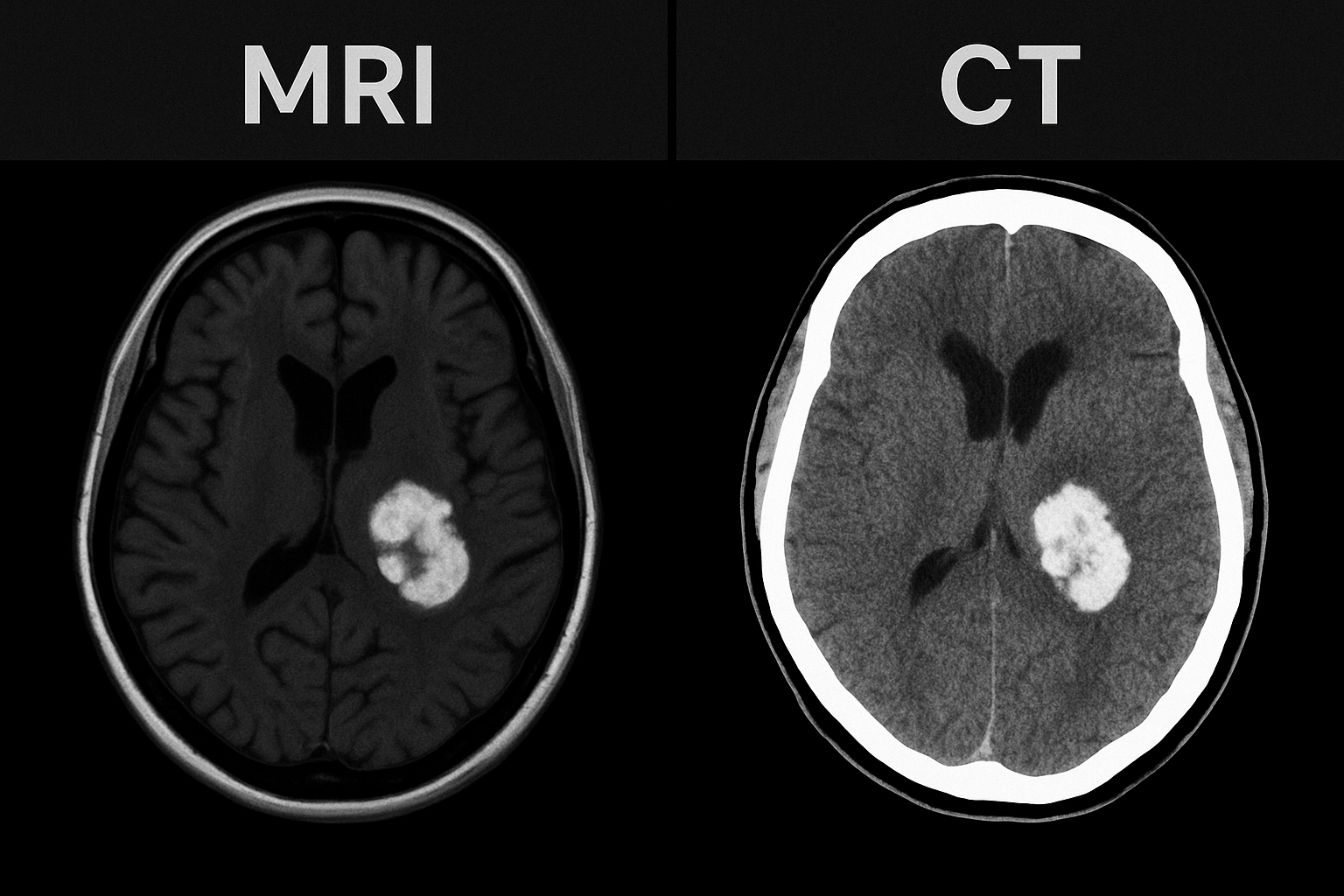

MRIによる検査では、脳の状態を細かく映し出すことができます。MRI検査による画像データは、医師が目で見て確認できる「証拠」として診断を支えており、治療方針を考えるための重要な手がかりとなっています。特に、認知症の初期では脳の一部が少しずつ萎縮していくケースがあります。MRI検査では、こうした微細な変化を画像として捉えられるため、認知症の早期発見にも役立っているのです。

MRIが映し出す脳の変化

MRI検査の優れた点は、脳の内部構造を鮮明に映し出せることです。どの部位に変化が起きているのかがわかるため、認知症のタイプを見分けるヒントになります。例えば、アルツハイマー型認知症では、記憶に深く関わる「海馬」が徐々に萎縮していくという特徴があり、MRI検査ではこの変化を比較的早い段階から確認できます。レビー小体型認知症の場合は、脳の特定の部分がまだらに萎縮する傾向があり、その様子を読み取ることも可能です。また、過去の脳梗塞や脳出血により脳が受けたダメージも画像にあらわれ、その場合は脳血管性認知症が疑われます。このように、MRI検査は脳の状態を映し出すことで、認知症のタイプや進行具合を見極める大きな助けとなっているのです。

認知症の種類とMRIの役割

アルツハイマー型認知症

アルツハイマー型認知症は、最も多く見られる認知症の1つです。その原因と考えられているのが、「アミロイドβ」と呼ばれる異常なタンパク質の蓄積です。この物質が脳内に溜まっていくと、神経細胞が徐々にダメージを受け、最終的には脳全体が少しずつ萎縮します。特に、影響を受けやすいのが「海馬」と呼ばれる記憶を司る部分です。MRI検査では、脳の構造を詳しく映し出せるため、海馬の萎縮をはじめとした変化を視覚的に確認できます。また、病気の進行具合をチェックする手段としても有効で、治療の方針を決めたり、薬の効果を見きわめるときにも役立ちます。

レビー小体型認知症

レビー小体型認知症は、脳内に「レビー小体」と呼ばれる異常なタンパク質(α-シヌクレイン)が溜まることで起こる認知症です。物忘れに加えて、幻視(実際にはないものが見える)や、手足の震えなどの症状が見られることがあります。

レビー小体型認知症は、記憶に関係する海馬の萎縮は比較的軽く、MRI検査による画像だけでは、アルツハイマー型認知症と見分けることが難しいと言われています。そのため、「脳血流SPECT検査」、「MIBG心筋シンチグラフィ(123 I-MIBG)」、「DATスキャン」などの補助的な画像検査結果と合わせて診断が行われます。

脳血管性認知症

脳血管性認知症は、脳の血流が悪くなることで起こる認知症です。脳梗塞や脳出血が原因となることが多く、症状は突然あらわれる場合もあれば、段階的に進むこともあります。MRI検査では、脳梗塞の痕跡や血管に関連した細かな異常を見つけることが可能です。ただし、脳の血流そのものを詳しく調べたい場合には、血流を見るための別の画像検査などが必要となることもあります。

症状を悪化させないためには、薬で血流を改善したり、バランスの良い食事や定期的な運動により生活習慣を整えることが大切です。早めに対策することで、進行をゆるやかにできる可能性があります。

MRI検査の流れと受診前に知っておきたいこと

MRI検査は、脳の状態を詳しく調べる大切な検査です。あらかじめ検査の流れや注意点を知っておくと、不安を減らし、落ち着いて当日を迎えられるでしょう。

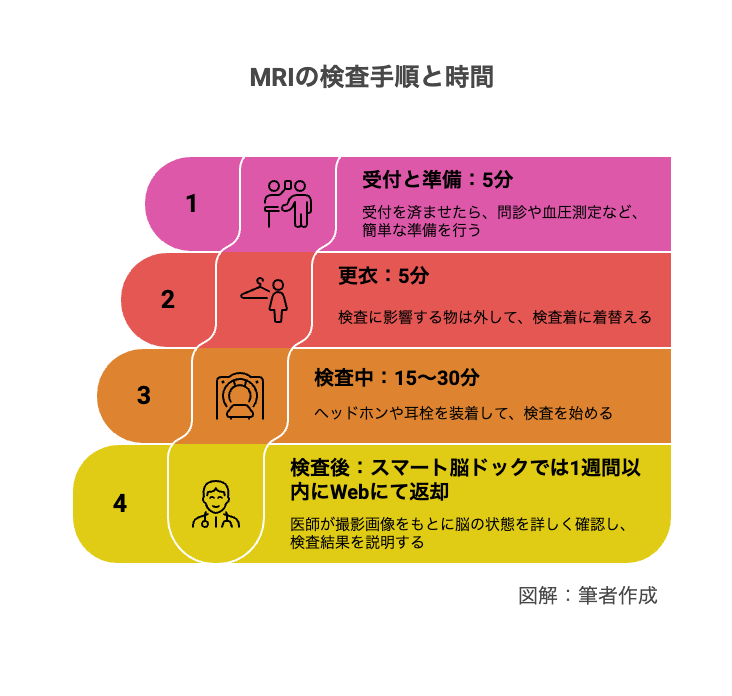

MRIの検査手順と時間

検査の手順は、以下の通りです。

1. 受付と準備

受付を済ませたら、問診や血圧測定など、簡単な準備を行います。

2. 更衣

ファスナー、ボタンなど金属が使われている衣類は検査に影響する可能性があるため、検査着に着替え、アクセサリーは外します。一部の医療機関では、貴重品を預けられるロッカーも用意されています。

3. 検査中

検査台に仰向けになり、音をやわらげるためのヘッドホンや耳栓を装着して、検査を始めます。検査中は、検査技師が別室からモニターで様子を見ており、必要に応じて声をかけてくれます。検査時間は15分〜60分ほどです。

4. 検査後

検査が終わったら、撮影された画像をもとに医師が脳の状態を詳しくチェックします。その後、医師から検査結果の説明があります。不安なことや気になる症状があれば、このタイミングで相談すると良いでしょう。

MRIを受けるときの注意点

MRI検査を受けるときは、「金属類の着用」「ペースメーカーの有無」など、いくつか注意しておきたい点があります。

金属類

MRI検査は磁力を用いた検査です。時計、アクセサリー、金属が付いている衣類などは、検査に影響する可能性があります。検査前に必ず外しましょう。

化粧品

一部のアイシャドウやファンデーションには金属成分が含まれていることがあります。検査に影響する可能性があり、画像が乱れる原因になるため、なるべく化粧は落としておきましょう。

湿布・貼付薬

貼付薬や湿布を貼ったままだと、やけどの原因になることがあります。検査前には、必ず外しておきましょう。

妊娠の可能性

一般的なMRI検査は妊娠中でも可能ですが、妊娠初期(特に妊娠12週未満)は慎重な判断が求められます。また、「造影剤を使ったMRI検査は、胎児に影響する」という報告もあります。妊娠中、または妊娠の可能性がある場合、必ず事前に医師に伝えましょう。

ペースメーカー

ペースメーカーの種類によっては、MRI検査の磁力により故障するリスクがあります。ペースメーカーを植え込んでいる方は、事前に医師へ申し出ましょう。

その他

不安や疑問を抱えたままだと、リラックスして検査を受けられません。気になることがあれば、遠慮なく医師や看護師に相談して、安心した状態で検査を受けましょう。

費用と保険の適用範囲

認知症の診断におけるMRI検査の費用は、保険適用の有無により大きく異なります。

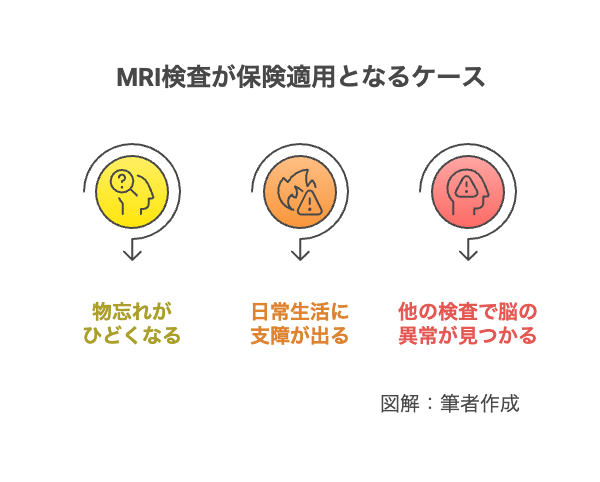

保険が効くケースと脳ドックの違い

MRI検査が保険適用となるのは、医師に「検査が必要」と判断された場合です。例えば、以下のようなケースです。

- 物忘れがひどくなってきた

- 日常生活に支障が出てきた

- 他の検査で脳の異常が見つかった

医療保険が適用されると、自己負担額は1〜3割になります。一方で、予防や健康管理の目的で行われる「脳ドック」は、基本的に保険適用外です。症状がなくても「念のため確認したい」「家族に認知症の人がいるので心配」などの理由で検査する場合、全額自己負担となるので注意しましょう。保険適用外の場合、費用は通常、2〜5万円程度とされています。

保険診療になるかどうかは、症状の有無や他の検査結果をもとに医師が総合的に判断します。検査の目的や状況によって方法は異なりますので、不安な点があれば医師と相談したうえで検討することが大切です。

MRI画像の解析技術:診断の補助からリスク評価まで

近年、MRIで撮影した脳の画像をAIなどで解析する技術が進歩しています。これにより、医師が行う診断の精度を高めたり、あるいは健康なうちから脳の状態を知り、リスク管理に役立てたりすることが可能になってきました。これらの技術は目的によって、「医療機器」と「非医療機器」に大別されます。

医師の診断を補助する技術(医療機器)

医療現場では、医師の診断を客観的なデータで補助するためのソフトウェアが活用されています。VSRADは、アルツハイマー型認知症などで萎縮がみられることが多い部位の状態をMRI画像から分析し、萎縮の程度を客観的な数値で示す医療機器ソフトウェアです。医師はこれにより、自らの所見に加え、客観的なデータを参考にしながら、より総合的な診断を下すことができます。

健康管理に役立つ技術(非医療機器)

病気の診断を目的とせず、個人の健康管理や予防意識の向上を目的とした「非医療機器」のプログラムも登場しています。MVision healthは主に症状のない方を対象とした「脳ドック」などで使用される、医療機器ではない計測プログラムです。MRI画像データをAIで解析し、脳の様々な部位(全脳505構造)の容積を計測・評価することで、将来の認知症のリスクを可視化するのに役立ちます。これは医師が病気の診断を行うものではありませんが、脳の状態を知ることで生活習慣を見直したり、専門医への相談を検討したりするきっかけとなることが期待されます。

今後の可能性

こうした技術は今後さらに進化し、認知症の種類や進行度をより細かく見極められるようになると考えられています。個人にあった治療やサポートは、これまで以上に見つけやすくなるでしょう。近年は、生活習慣や環境データをもとに、認知症のリスクをAIにより分析できるようになってきました。どのような生活を送ると将来のリスクが高まるのか、といったことも予測できるようになるかもしれません。さらに、遠くの医療機関とも連携できる「遠隔医療」が広がれば、地方に住む方でもMRI検査による画像データをもとに、質の高い診断が受けられるようになる可能性があります。ただし、こうした技術を安心して使うためには、制度の整備やルールづくりも欠かせません。

まとめ:早期診断がもたらす「備え」の価値

MRI検査は、精密な画像により様々なタイプの認知症の発見に役立ちます。こうした検査を行うことで認知症を早期に発見することは、治療により進行をゆるやかにしたり、介護の準備を計画的に進めたりするためにも重要です。早期診断によって、本人の生活の質が守られるだけでなく、家族も介護や今後の生活に備える余裕を持ちやすくなります。将来に向けた備えとして、定期的な検査を受けて安心した生活を送りましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

AIで認知症リスク因子とされる脳萎縮や

白質病変の状態を調べてみませんか?

・日本救急医学会専門医

・日本脳神経外科学会専門医・指導医

・日本脳神経外傷学会専門医・指導医

・日本脳卒中学会専門医・指導医

・日本認知症学会専門医・指導医

・日本脳ドック学会認定医

・日本がん治療認定医機構がん治療認定医

・日本医師会認定産業医

・臨床研修指導医

2007年 東北大学医学部医学科卒業

横浜市立大学大学院医学研究科で博士号取得

救急医療、脳神経外傷、認知症を専門とし、脳卒中・頭部外傷の急性期治療から慢性期の認知機能評価まで幅広く対応しています。ドイツ(チュービンゲン大学 統合神経科学センター)・米国(サウスカロライナ医科大学)での研究経験を活かし、臨床・教育・研究のバランスを重視した医療の実践に努めています。