血痰が示す兆候とは? 予防法と初期対応のポイントを原因別に解説

55

55

血痰は、ひどい咳でのどが切れたりすることで出る場合もありますが、肺や気管支、気道の重大な病気が原因で出る場合もあります。この記事では、血痰が出る主な病気や、血痰の特徴から考えられる病気の可能性、血痰について医療機関で受診するかどうかを決めるにあたってのポイント、初期対応などについて解説します。ぜひ参考にしてください。

血痰が出たときにまず確認すべきポイント

詳しく解説する前に結論からお伝えすると、血痰は肺がんや肺結核、気管支拡張症などの重大な病気のサインである可能性があります。そのため、咳でのどが切れたなどの明らかな原因がある場合を除いて、血痰を自覚した場合はできるだけ早めに医療機関で受診すべきです。血痰を正しく恐れるために、血痰の色調や量、頻度により考えられる病気について解説します。ぜひ参考にしてください。

血痰とは? その特徴と見分け方

血痰とは、痰に血液が混じった状態です。痰は気道の粘膜でつくられるネバネバした体液であり、肺や気管支などの状態によって色や性状が変化するのが特徴です。皆さんも風邪をひいた時に痰が出た経験があると思います。その痰に血が混じるので、多くは透明なネバネバした痰に赤っぽいものが混じっているように見えます。

一般的には普通の風邪では痰に血が混じることは少なく、とてもひどい咳が長く続いた場合などに、のどの奥が切れて痰と一緒に血が混ざって出てくることがあるくらいです。一方で、肺や気管支、気道にがんや結核などの重大な感染症などが起こることで、しばしば血痰がみられます。

痰はその色調によってある程度原因が絞られるなど、痰の特徴はとても大事です。透明な痰の量が単純に増えた場合には風邪などの感染症、痰が黄色や緑色に変化した場合には肺や気管支の細菌感染症が疑われます。血痰の場合も色調(鮮やかな赤、茶色に近い赤など)や血痰の頻度、1回の量などが診断に際しての重要な情報となる場合がありますので、いつ、どのような血痰が、どれくらいの量出たかを記録しておくとよいでしょう。また最近はスマートフォンで簡単に撮影できますので、画像として残しておくのも有効です。

なお、違いを見極めるのは難しいですが、痰のようにネバネバしたものに混ざった血液ではなく、サラサラの血液だけが肺の奥から出てくる状態は、喀血(かっけつ)と呼ばれ、結核や肺がん、気管支拡張症などが原因である場合があります。さらに同じく口から血が出てくる場合でも、胃からの出血は吐血(とけつ)と呼び、区別されます。喀血や吐血は重大な病気であったり、緊急を要する病気であったりする場合も多いため、できる限り早めに医療機関で受診してください。

血痰の量と頻度から考える危険度

血痰の危険度は、出血の量や頻度によって異なります。風邪をひいた時に血痰が1回だけ出たような場合や、咳を繰り返していてのどに痛みを覚え少量の血痰が出た場合には、ほかに体調不良がなければしばらく様子をみてもよいでしょう。しかし、血痰が何度も出たり、量が増えてきたりする場合は、重大な病気が隠れているおそれがありますので、早めに呼吸器内科やかかりつけの医療機関で受診しましょう。大量の血痰が出たり、息苦しさや呼吸困難を伴ったりした場合は、緊急で医療機関で受診してください。

血痰の原因とそのメカニズム

血痰の背景には、病気や身体の状態など様々な要因が関係しており、肺がんや肺結核、気管支拡張症などの重大な病気や、喫煙習慣、感染症などの関与が疑われます。ここからは、血痰が生じるメカニズムやリスク因子について解説します。

喫煙と血痰の関係

喫煙も血痰に関係しています。肺がんや慢性閉塞性肺疾患(COPD)では血痰が出ることがありますが、喫煙はこれらの病気のリスクであることが知られています。喫煙者は非喫煙者に比べて肺がんの発症リスクが約4~5倍になることがわかっており、喫煙期間が長かったり、1日あたりの喫煙本数が多かったりするほどリスクが上昇します。また、慢性閉塞性肺疾患(COPD)は肺の慢性的な炎症によって肺の弾力が失われて硬くなり、呼吸がしにくくなる病気です。そのため、喫煙習慣がある方で血痰が見られた場合は、これらの病気が隠れている可能性があるため、早めに医療機関で受診しましょう。

感染症と血痰の関連性

肺や気管支の感染症が原因で血痰が出ることもよくあります。血痰を起こしうる呼吸器感染症としては、細菌や真菌(カビの一種)、ウイルスによる感染症が挙げられます。特に結核菌やインフルエンザウイルスは、肺や気管支に強い炎症を引き起こすため、血痰につながることがあります。血痰が何日も続いている場合や、出血の量が多くなってきた場合は、医療機関へ相談してください。

その他の原因とリスク要因

血痰の原因としては、以下のような要因も含まれます。

- 心不全

- 肺高血圧症

心不全や肺高血圧症などは、気道や気管支、肺にダメージを与え、血痰を引き起こしケースがあります。

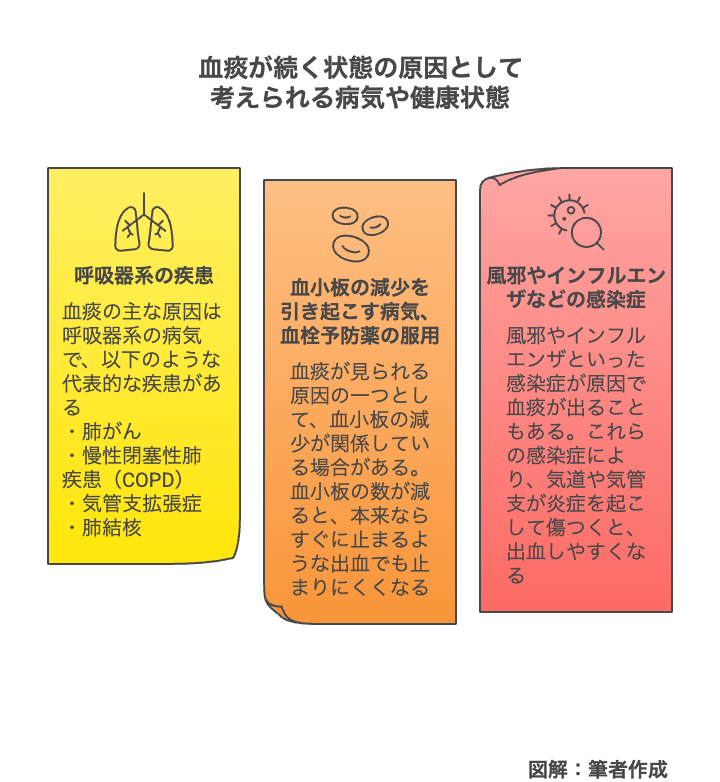

血痰が続く状態の原因として考えられる病気や健康状態

軽い血痰は自然に治まる場合もありますが、症状が続くケースでは、重大な病気のサインである可能性も考えられます。ここでは、代表的な病気を紹介します。

呼吸器系の疾患

血痰の主な原因は、呼吸器系の病気です。呼吸器に関わる以下の代表的な病気について、血痰以外の特徴をまとめました。

- 肺がん

- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)

- 気管支拡張症

- 肺結核

肺がんでは、咳や痰、胸の痛みなどがみられることもありますが、自覚症状がないケースも珍しくありません。慢性閉塞性肺疾患の特徴は、咳や痰ですが、進行するにつれて息切れを引き起こしやすい傾向があります。気管支拡張症(気管支が広がったまま元に戻らなくなった状態)では、咳や痰に加え、肺炎を繰り返しやすくなります。肺結核(結核菌が肺に感染した状態)では、咳や微熱、身体のだるさなどを伴います。これらの症状がある場合は、呼吸器疾患が疑われるため、できるだけ早めに呼吸器科を受診してください。

血小板の減少を引き起こす病気、血栓予防薬の服用

血小板の減少が血痰の発生に関与しているケースもあります。血小板は、血液を固めて出血を止める働きがあります。血小板が減少すると、通常ではすぐに止まるような出血であっても、血が止まるのに時間がかかります。血小板の減少を引き起こす原因としては、白血病や血小板減少症などがあります。ただし、血小板が減少すると全身の出血が起こりやすくなるため、血痰以外にも、皮膚の内出血や手足のあざ、歯茎からの出血や鼻血、血尿などを引き起こすこともあります。また、抗血小板薬や抗凝固薬などの血栓予防のための薬を服用した際にも出血しやすい状態になるため、同様に血痰や全身の出血しやすさを自覚することがあります。

風邪やインフルエンザなどの感染症

風邪やインフルエンザなどの感染症が血痰につながる場合もあります。感染症によって気道や気管支などが過度に傷つけられると、出血しやすくなるためです。ただし、感染症が治っても止まらない場合は別の病気による影響が考えられるため、医師に相談してください。

血痰が出た場合に医療機関で受診するタイミング

痰に血液が混じっているのに気づいて、焦ってしまう人もいるでしょう。ここでは、医療機関で受診する目安を説明します。

医療機関で受診するタイミングとポイント

以下に当てはまる場合は緊急性が高く、早期の治療が必要となるケースもあるため、時間帯を問わず、早めに医療機関で受診してください。

- 大量の出血を伴っている

- 発熱や息苦しさ、呼吸困難などの自覚症状がある

血痰の主な要因は、気道や気管支、肺などの呼吸器疾患と言われているため、血痰が出た場合には、まずは呼吸器科を受診しましょう。血痰の色や、回数、頻度などは、診察に役立つこともあるため、記録しておくと安心です。

血痰の予防と生活習慣の改善

生活習慣の改善は血痰をきたす病気の予防につながります。病気の予防に有効な生活習慣の改善点を紹介します。

喫煙習慣の見直し

喫煙は、肺がんや慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの血痰を引き起こす病気の大きなリスクです。肺がんの発症リスクは、早く禁煙すればするほど低下していきます。例えば禁煙から10年が経つと、喫煙を続けている人と比べてリスクが半分程度まで下がるとも言われています。少しずつでも、禁煙に向けた取り組みを始めてみましょう。

健康的な生活習慣

いわゆる健康的な生活習慣は、がんや結核の予防につながります。国立がん研究センターのがん予防に対するガイドライン「日本人のためのがん予防法(5+1)」では、がん予防に重要な項目として以下の要因が提示されています

- 喫煙

- 飲酒

- 食生活

- 身体活動

- 体重

禁煙や、節度をもった飲酒に取り組み、栄養バランスの取れた食事を心がけてください。適度な運動習慣を身につけ、適度に身体を動かすことも重要です。太っている状態や、過度にやせている状態はがんのリスクを高めるため、適正体重の維持に努めましょう。また、結核は免疫が下がることで発症しやすくなりますので、これらの健康的な生活習慣を続けることで免疫力が維持され、結劫の予防にもつながります。

定期的な健康チェックの重要性

定期的な健康診断は、がんや肺結核、慢性閉塞性肺疾患(COPD)など血痰を起こす病気の早期発見につながります。特に胸部レントゲン検査は会社の健康診断や住民健診にも組み込まれているため、定期的な肺の状態のチェックに適しています。以下に挙げた検査は、医療機関で受診したうえで必要に応じて行われる検査であり、肺の状態を詳しく確認するうえで有効です。

- 胸部CT検査

- 肺機能検査

- 病理検査(痰の細胞検査も含む)

胸部CT検査では、肺の状態に異常がないか詳しくみることができます。肺機能検査では、呼吸の状態を計測し、肺の働きに異常がないかを確認します。病理検査は、採取した検体の中にがんの成分が含まれていないかを確認します。

まとめ:血痰が出た場合は早めの受診を

血痰は、肺がんや肺結核、気管支拡張症などの重大な病気のサインである可能性があります。そのため、「咳でのどが切れた」などの明らかな原因がある場合を除いて、血痰を自覚した場合はできるだけ早めに医療機関で受診すべきです。特に血痰の量が多い場合や、息苦しさ・発熱などの症状を伴う場合は早急に医療機関で受診しましょう。この記事では、禁煙や健康的な生活習慣、定期的な健診の重要性についても触れました。血痰は1つの症状ですが、この記事が健康への意識を高めるきっかけになれば幸いです。これからも健康に関する正しい知識を身につけて、自分や家族の健康を守りましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

肺・心臓・血管の状態を

調べてみませんか?

・日本医師会 認定産業医

・日本内科学会 認定内科医

・日本神経学会 神経内科専門医・指導医

2003年奈良県立医科大学卒

名古屋大学大学院で博士号取得

これまでトヨタ記念病院、名古屋大学病院などで臨床、教育、研究に従事。2年半のトロント小児病院でのポスドク後、現在は臨床医として内科診療に携わる一方で複数の企業で産業医として働き盛り世代の病気の予防に力を入れている。また2022年に独立し、創薬支援のための難病患者データベースの構築や若手医療従事者の教育を支援する活動を行っている。