脳のCT検査とは? 発見できる疾患や流れを徹底解説

40

40

この記事では、そんなCT検査の流れや、CT検査で発見できる可能性がある病気、MRI検査との違い、CT検査後の注意点などについて解説します。脳の健康状態が気になる方から、脳の専門科を受診する予定がある方、脳ドックや健康診断でCT検査を検討している方まで、この記事を参考にしていただければ幸いです。

CT検査の重要性

CT(Computed Tomography)検査は、X線を用いて身体の断面(輪切り)画像を撮影する検査です。脳のCT検査は、脳出血や脳梗塞などの異常、脳腫瘍のような病変の広がりの確認に役立ちます。また造影剤を使用する造影CT検査では、単純CT検査では検出しづらい病変を発見できたり、脳血管の状態を観察できたりするため、より詳しい診断や血管異常の検出にもつながります。

脳疾患の早期発見がなぜ重要か

脳の疾患は、症状があらわれた時点で、すでに相当程度進行しているケースも珍しくありません。悪化すると、後遺症が残ったり、命にかかわったりする可能性もあります。特に以下に挙げる脳疾患は、早期発見が重要です。

- 脳卒中(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血)

- 脳腫瘍

- 脳動脈瘤

脳疾患は、慎重に経過観察する必要があったり、再発の恐れがあったりするため、定期的なCT検査が必要となる場合もあります。

CT検査が果たす役割

脳のCT検査は、5分から10分ほどという短時間の検査で出血や脳のむくみなどを把握できるため、病気の早期発見に有効です。造影剤を使用すると、脳の動脈を画像化できるため、脳卒中の兆候、脳動脈瘤の有無、それがある場合にはその大きさの確認などに役立ちます。また、交通事故などの緊急を要する場合に、頭蓋骨骨折や脳内出血の有無を確認できることもメリットと言えるでしょう。

脳のCT検査で発見できる疾患

脳のCT検査を行うことで、様々な疾患の早期発見が期待できます。ここでは、CT検査によって早期発見が期待できる脳の疾患について詳しく解説します。代表的な疾患は以下の通りです。

- 脳卒中(脳梗塞、脳内出血、くも膜下出血)

- 脳腫瘍

- 脳動脈瘤

- 認知症の兆候

脳卒中

脳卒中は、脳の血管に異常が起こって発症する病気であり、「脳梗塞」「脳内出血」「くも膜下出血」に分類されます。

脳梗塞は、脳の血管が詰まり、血流が低下した状態です。左右の半身が麻痺したり、ろれつが回らなく(舌や唇が思うように動かせなくなり、言葉が伝えにくくなる状態)なったりすることがあります。

脳出血は、脳内の血管が破れて、血液が脳内に漏れ出した状態です。動脈硬化や高血圧などの基礎疾患があると、脳内出血のリスクが高まるとされています。

くも膜下出血は、くも膜下腔という部分に出血が起こった状態です。主に脳動脈瘤が破裂したり、頭部を強く打ったりした時に発症し、突然の激しい頭痛や意識障害が生じる場合が多いとされています。CT検査は、出血の検出に優れており、診断に加えて出血量を把握するために選択される場合があります。

脳腫瘍

脳腫瘍は良性と悪性に分類され、脳内の細胞や神経を包む膜などから発生する腫瘍や、がんの転移によって引き起こされる腫瘍などがあります。症状としては、頭痛や吐き気などが挙げられます。CT検査では腫瘍の部位や大きさ、周囲組織の圧迫の有無などを確認します。造影剤を使用して、腫瘍の広がりや血流の状態を確認する場合もあります。

脳動脈瘤

脳動脈瘤は、脳内動脈の一部がコブのようにふくらんだ状態であり、破裂すると「くも膜下出血」を引き起こす可能性があります。人口の2〜6%に認められると言われていますが、無症状であることも珍しくありません。造影剤を使用した造影CT検査で動脈瘤の位置や大きさ、形状などを確認します。

認知症の兆候

認知症は、記憶や判断力などの機能低下を引き起こし、生活に支障をきたした状態です。画像検査では、より詳しく脳の状態がわかるMRI検査もありますが、CT検査が選択される場合もあります。認知症の脳画像検査では主に脳の萎縮の有無やその程度、部位、古い脳梗塞や脳内出血などの傷跡の有無などを確認します。また、アルツハイマー型認知症や脳血管性認知症などの診断のために、脳の血流を解析する検査が行われる場合もあります。

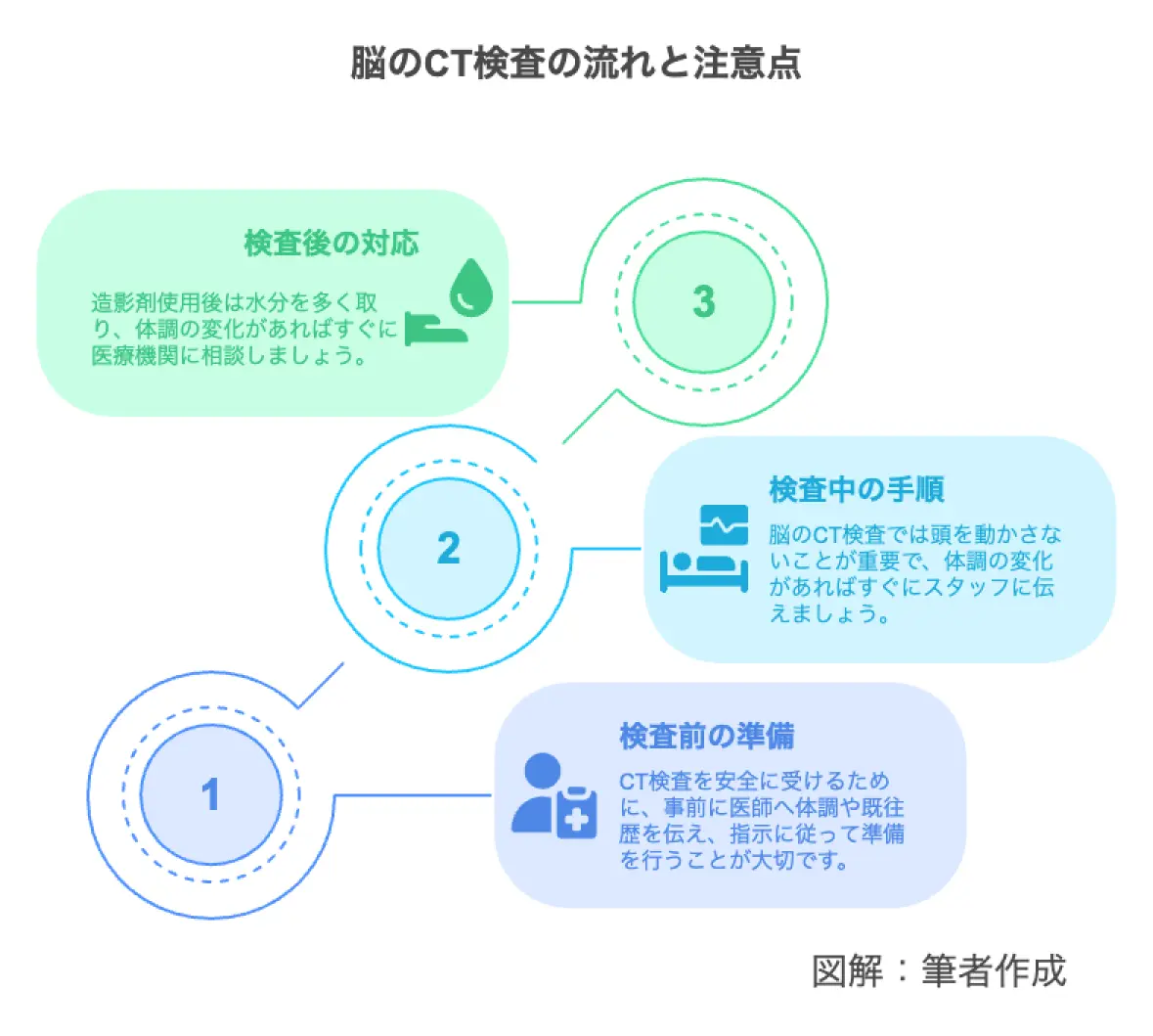

脳のCT検査の流れと注意点

脳のCT検査では、いくつか注意が必要なポイントがあります。ここでは、検査前、検査中、検査後の流れとそれぞれの注意点について解説します。

検査前の準備

CT検査の前には、検査の目的や手順について説明を受けます。造影剤を使用する場合には、腎臓の機能を確認するために、事前に血液検査を行う場合があります。造影剤や薬剤の使用にあたっては、アレルギー反応が出た経験がある場合や、気管支喘息などの基礎疾患がある場合には、事前の処置が必要となるケースもあるため、あらかじめ医師に伝える必要があります。脳のCT検査では、ピアスやネックレス、入れ歯などの金属類は画像に影響を与える可能性があるため、あらかじめ外しておきましょう。また、妊娠している可能性がある場合は、CT検査によって胎児の健康に悪影響を及ぼす可能性があるため、事前に医師に伝えてください。安心して検査を受けるために、わからないことや気になることは、前もって質問しておきましょう。

検査中の手順と注意点

脳のCT検査では、検査台に仰向けに寝て、頭部を固定します。撮影中に頭が動いてしまうと、画像が動いてしまい脳の観察が難しくなるためです。検査は、数分から20分程度で終了しますが、検査中は動かないように注意しましょう。造影剤の投与中に体調の変化や違和感が生じた場合は、副作用の可能性があるためスタッフに伝えてください。

検査後の対応

造影剤を使用した場合は、造影剤を身体から早く排出させるために水分の摂取が必要です。水分摂取の制限がない場合は、普段より多めに水やお茶などを飲むようにしましょう。検査後にいつもと異なる体調の変化があらわれた場合は、副作用の可能性があります。病院にいる場合は近くのスタッフに伝え、帰宅後に体調不良をきたした場合は、できるだけ早めに医療機関に相談しましょう。また、検査結果によっては追加の検査が必要となる場合もありますので、医師の指示に従ってください。

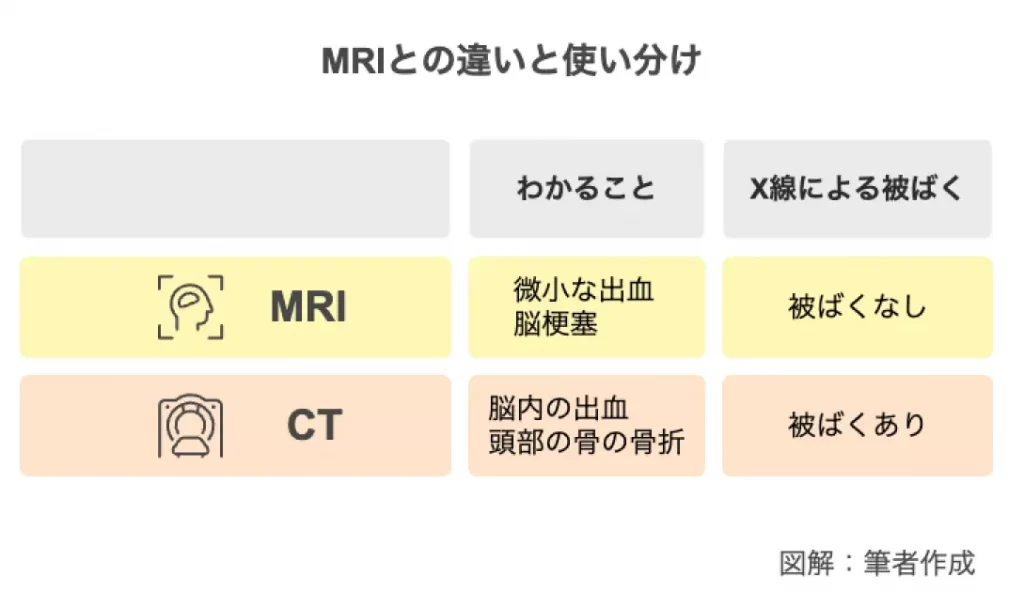

MRIとの違いと使い分け

脳の画像検査では、CT検査に加えてMRI検査が行われる場合が少なくありません。ここでは、CT検査とMRI検査の違い、検査の使い分けについて解説します。

早期発見に適しているのはどちらか

疾患や健康状態によって、CT検査とMRI検査のどちらが選択されるかは異なります。MRI検査は、微小な出血や脳梗塞などの早期発見に優れていますが、撮影には20分から30分かかります。一方、CT検査は撮影に要する時間が5分から10分と短く、脳内の出血や頭部の骨の骨折などの発見に優れており、緊急を要する状況で選択されやすいです。したがって、疑われる疾患や状況に応じて、適切な検査方法が選択されます。

診断精度と得られる情報の違い

CT検査とMRI検査は、ともに脳の診断に有用な検査です。疑われる疾患に応じて適切な検査が選択されるため、いずれかの検査が優れているわけではありません。ただし、CT検査ではX線を使用するため被ばくが生じるのに対し、MRI検査では磁気と電磁波によって撮影するため被ばくが生じません。このため、脳ドック(脳の健康診断)では、通常、CT検査に比べてMRI検査が選択されるケースが多いです。

検査結果の見方と次のステップ

CT検査を受けた後は、結果を正しく理解し、次に取るべき行動を知ることが重要です。ここでは、検査結果で確認するポイント、異常が見つかった場合の対応、治療方針の決定、その後のスケジュールについて解説します。不安を軽減し、適切な治療を選択するための参考にしてください。

検査結果の確認ポイント

CT検査の結果を受け取ったら以下の内容を確認しましょう。

- 異常の有無

- 異常の部位と詳細な内容

- 異常の程度と起こりうる影響

- 過去との比較

レポートを提示された場合は、指摘事項や所見などを確認してください。異常が指摘されている場合は、部位や異常の程度を把握し、異常によるリスクがどの程度なのか医師に確認することが重要です。定期的に検査を受けている場合は、前回と比較し、脳の状態の変化を見逃さないようにすることも大切です。

異常が発見された場合の流れ

異常が発見された場合、多くの人が不安を感じるでしょう。一般的には、担当の医師により今後の方針などについて説明があります。不明点や気になること、納得できない内容があれば、遠慮せずに質問することをおすすめします。

治療方針の決定と次の検査

異常の内容によっては追加の検査を行い、治療方針を決定する場合があります。治療法の例としては、薬物療法や手術、放射線治療などがあります。それぞれのメリットとデメリットを知り、医師と相談したうえで自分の状態や希望に沿った治療法を選択することが重要です。治療開始後や経過観察中は、定期的な検査を行い、治療の効果を確認する場合もあります。結果によっては治療方針の変更が生じる場合もあるため、自己判断で通院を中断せず、医師と相談しながらスケジュールを把握しましょう。

CT検査後の生活習慣改善と予防策

CT検査を受けても、結果の確認や必要な治療を受けるだけで終わりではありません。再発防止や予防のために、日頃から健康維持に取り組むことが重要です。

ここからは、脳疾患のリスクを減らすための生活習慣の改善方法や、日常生活の注意点について紹介します。健康な生活を維持するための参考にしてください。

脳疾患予防のための生活習慣改善

脳の疾患で頻度の高い脳梗塞や脳出血は、高血圧症や2型糖尿病などの生活習慣病やストレスなどとの関連性が指摘されています。これらの生活習慣病の予防法としては、適度な運動や栄養バランスのとれた食生活、禁煙、適度な飲酒、十分な睡眠時間の確保などが挙げられます。ジョギングや散歩、ヨガなどに取り組み、少しずつ運動習慣を身につけましょう。食生活では脂っこい食事を控え、野菜や魚などを取り入れたバランスの取れた食事を心がけると効果的です。また過度な飲酒は健康に悪影響をきたす可能性があるため、節度をもった飲酒を心がけてください。

日常生活で気をつけること

脳の病気では、重い症状が出る場合もあれば、軽い症状しか出ない場合もあります。そのため、頭痛や耳鳴り、めまい、手足のしびれや麻痺など脳に関連する症状がある場合は、できるだけ早めに病院を受診し、一度は頭部CT検査や頭部MRI検査などの脳画像検査を受けて異常がないかを確認するようにしましょう。実際の臨床現場では、「まさか異常はないだろう」と思うほど軽い症状であっても、念のために行った検査で異常が見つかるケースにしばしば遭遇します。

まとめ:脳の健康を守るためのCT検査活用

脳のCT検査は、脳卒中や脳腫瘍などの重大な疾患の早期発見に役立つ重要な検査です。早期発見は、後遺症や重症化リスクの低下にもつながります。「急な頭痛やしびれがあった」「高血圧症や動脈硬化を指摘されたことがある」「最近、物忘れが多くなった」などの症状がある方は、脳神経外科や脳神経内科のある医療機関に相談してみてください。

これからも健康に関する正しい知識を身につけて、自分や家族の健康を守りましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

・日本医師会 認定産業医

・日本内科学会 認定内科医

・日本神経学会 神経内科専門医・指導医

2003年奈良県立医科大学卒

名古屋大学大学院で博士号取得

これまでトヨタ記念病院、名古屋大学病院などで臨床、教育、研究に従事。2年半のトロント小児病院でのポスドク後、現在は臨床医として内科診療に携わる一方で複数の企業で産業医として働き盛り世代の病気の予防に力を入れている。また2022年に独立し、創薬支援のための難病患者データベースの構築や若手医療従事者の教育を支援する活動を行っている。