不正出血とは? 原因や受診の目安、治療方法まで解説

予期しない出血があると不安になるものです。特に生理周期以外での出血や、妊娠中、更年期に見られる異常な出血は心配になります。不正出血の原因はホルモンの乱れやストレス、深刻な病気など多岐にわたります。そのため、正確な知識を持って早めに対処できるようにしておくと安心です。<br /> <br /> この記事では、不正出血の基礎知識や原因をセルフチェックする方法、病院受診のタイミング、そして適切な治療方法について詳しく解説します。ご自身の健康管理のための参考にしてください。子宮体がんの進行スピードを徹底解説|初期症状から治療法、再発予防まで

79

79

子宮体がんとは

子宮体がんは、子宮の内側にある子宮内膜から発生する悪性腫瘍です。特に出産したことがない、肥満、月経不順がある、エストロゲン(卵胞ホルモン)製剤を単独で長期間使用している女性は発症リスクが高いとされています。

子宮体がんの発生

子宮体がんは、子宮内膜を構成する細胞が異常に増殖し始めることで発症するとされています。正常な細胞分裂が制御を失い、がん細胞が増えていくことで腫瘍が形成される仕組みです。

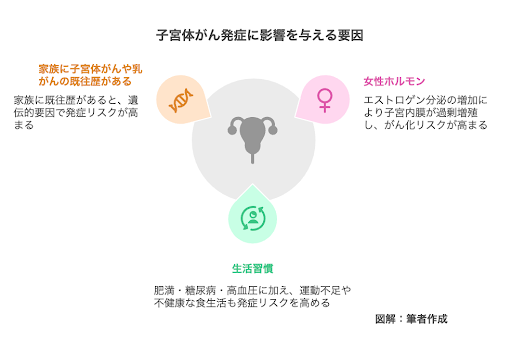

発症に影響を与える要因には主に3つあります。1つ目は女性ホルモン、特にエストロゲンの分泌量の増加です。エストロゲンが過剰に働くことで子宮内膜の細胞が過剰に増殖し、がん化するリスクが高まるといわれています。

2つ目は、生活習慣によるもので、肥満や糖尿病、高血圧などがリスク要因とされており、運動不足や不健康な食生活も発症率に影響すると考えられています。3つ目は、家族に子宮体がんや乳がんの既往歴がある場合です。遺伝的な要素によって発症リスクが高くなるケースも報告されています。

初期症状と女性ホルモンの影響

子宮体がんの初期症状としてよくみられるのは、不正出血です。特に閉経後の女性で突然の出血があった場合は注意が必要です。その他には、おりものが増えたり、性状が変化すること、下腹部に軽い痛みや違和感を感じることもあります。

女性ホルモン、特にエストロゲンの過剰分泌やバランスの変化が子宮体がんのリスクを高めると考えられています。例えば、肥満の方は脂肪細胞からエストロゲンが多く作られるため、子宮内膜が刺激されやすくなります。

月経不順や長年のエストロゲン補充療法歴がある方なども注意が必要です。子宮体がんは女性ホルモンの一種であるエストロゲンと関係があることが分かっており、エストロゲンへの曝露が長いほど発症リスクが高まることが公益社団法人日本産科婦人科学会より報告されています。

なお、不正出血やおりものに関して、詳しく知りたい方はこちらの記事もご覧ください。

医師監修 | おりものが黄色いのは病気? 原因や受診の目安を解説

おりものの色や状態の変化に気づいたとき、不安を感じる女性は少なくありません。特に黄色いおりものが見られる場合、何か病気が隠れているのではないかと心配になることもあるでしょう。このような不安を解消し、適切な対処方法を知るためには、正しい情報を得ることが大切です。<br/><br/> この記事では、黄色いおりものの原因やおりものと病気との関係、病院を受診するタイミングなどを詳しく解説します。自分の状態を知って、適切な対応を取るための参考にしてください。

茶色いおりものは放置すると危険? 見逃せないサインとその対処法

茶色いおりもののような、普段と違うおりものが見られると、不安に感じることもあるでしょう。茶色のおりものを経験している女性は多く、その原因は生理前後であることや、排卵期、妊娠初期、病気であることなど多岐にわたりますが、これを放置すると症状の悪化につながる可能性もあり注意が必要です。この記事では、茶色いおりものの主な原因や具体的な対処法、医療機関への受診の目安を詳しく解説します。

I型とII型の進行スピードの違い

子宮体がんはI型とII型の2つのタイプに分類され、それぞれで進行の速さや予後が異なります。次章で特徴を解説します。

2つの型の特徴と進行の傾向

I型子宮体がんは、主に女性ホルモンであるエストロゲンの影響を受けやすいタイプとされています。この型は比較的進行が緩やかなことがあり、早期に見つかった場合には治療成績が良好となることがあります。ただし、症状が目立たない場合もあるため、気になる症状があれば早めに医療機関を受診することが重要です。

一方、II型子宮体がんはエストロゲンの影響が少なく、急速に進行する特徴があります。II型は発症時点からすでに浸潤や転移のリスクが高いとされており、特に高齢者や合併症を持つ方では進行がより早まる傾向にあります。

両者は初期症状や進行の速度が大きく異なるため、それぞれの特徴を理解したうえで適切な対応が求められます。

年齢や体質による進行速度の差

子宮体がんの進行速度は年齢や体質によって大きく左右されます。特に閉経後や高齢の女性では、がん細胞の発育や拡がりが急速になるケースが多いです。これは、ホルモンバランスの変化や免疫力の低下が影響しているためと考えられています。

また、肥満や糖尿病を持つ方は子宮体がんの発生率が高く、進行も早まる傾向があります。脂肪組織から作られるエストロゲンによって子宮内膜が刺激され、悪性化しやすくなるためです。

持病のある方では体力などの影響を受けることがあるため、体調変化に注意し、必要に応じ受診を検討してください。それぞれの体質や健康状態に合わせた予防や治療方針の検討が重要です。

子宮体がんの進行度とステージ分類

子宮体がんでは進行度やステージ分類によって治療の選択肢や予後が大きく異なります。ここでは診断方法や治療方針について確認していきましょう。

進行度ごとの診断方法

子宮体がんの進行度を把握するためには、内診や経腟超音波検査、MRIなどの画像検査が重要な役割を果たします。内診では子宮やその周辺臓器の状態を間接的に確認し、経腟超音波では子宮内膜の厚みなどを評価します。

MRIやCT検査は、がんが子宮筋層にどれほど浸潤しているか、周囲臓器への広がり、転移の有無など詳細な画像情報をもとに判断します。子宮内膜細胞診では、子宮内膜から採取した細胞を顕微鏡で調べ、異型細胞の有無を確認します。

これらを総合してステージ分類を行い、治療方針の検討に役立てます。

ステージ分類による治療法の違い

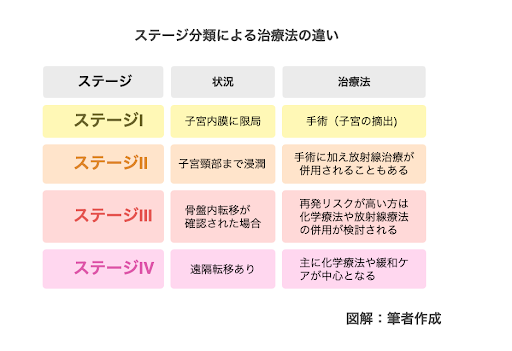

子宮体がんの治療はステージIからIVまでの進行度に応じて選択されます。ステージI(子宮内膜に限局)は、主に手術(子宮の摘出)が行われます。ステージII(子宮頸部まで浸潤)では、手術に加え放射線治療が併用されることもあります。

ステージIII(骨盤内転移が確認された場合)は、外科的治療に加えて再発リスクが高い方においては化学療法や放射線療法の併用が検討されます。ステージIV(遠隔転移あり)では、手術が困難なケースも多く、主に化学療法や緩和ケアが中心となることがあります。

各ステージで治療法が異なるため、診断時の正確なステージ分類が迅速かつ適切な治療選択につながります。

初期症状と早期発見のポイント

子宮体がんでは初期症状の見極めと、早期発見のための検診が大切です。次の章では具体的な症状や検診の特徴を紹介します。

不正出血などの初期症状

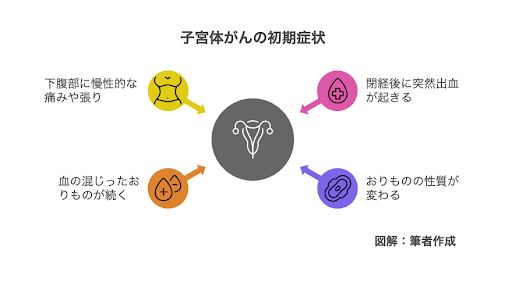

子宮体がんの初期症状としては、閉経後に突然出血が起きたり、おりものの性質が変わることがよくあります。血の混じったおりものが続く場合は受診を検討してください。また、がんが周囲組織に広がった場合には、下腹部に慢性的な痛みや張りを感じることもあります。

これらの症状があっても、「少し待てば自然に治るだろう」と考え、婦人科を受診せずに過ごしてしまう女性が少なくありません。ですが、子宮体がんは早期発見することで治療の選択肢が広がり、予後も良好になる傾向があります。

日常のちょっとした体調変化にも気を配り、異常があればなるべく早く医療機関で相談することが大切です。

早期発見のための検診

子宮体がんの評価には、子宮内膜細胞診と経腟超音波検査を組み合わせる方法が用いられることがあります。経腟超音波検査は子宮内膜の厚みや腫瘍の有無を非侵襲的に確認でき、症状や所見に応じた評価が可能です。

また、子宮内膜細胞診では、専用のブラシで内膜細胞を採取し、異常な細胞の有無を詳しく調べます。細胞診は痛みが少なく、外来でも簡易的に受けられるのが特徴です。さらに内膜組織診では、内膜の一部を直接採取して病理検査を行うことで、診断の精度が高まります。

これらの検査は状況に応じて組み合わせて実施され、早期発見に寄与することがあります。

治療法の選択と進行スピード

子宮体がんの治療法は、進行のスピードによって選択肢が広がります。次の章では治療の基本方針と進行タイプ別の対応について詳しく解説します。

基本治療と進行速度別の方針

子宮体がんの基本治療は、子宮摘出手術が中心です。病状によってはリンパ節郭清も同時に行われます。

進行が緩やかなタイプの場合は、手術後は経過観察が中心となり、状況によりホルモン療法を併用することがあります。しかし、進行が急速な型では、病状に応じて放射線療法や化学療法の併用が検討されることがあります。これらの治療は、浸潤の範囲や転移リスクなどを総合的に評価したうえで選択され、効果や副作用には個人差があります。

進行速度や型によって治療法を選ぶことが重要で、主治医とよく相談しながら方針を決定しましょう。

最新治療と副作用対策

近年では、腹腔鏡手術やロボット支援手術といった低侵襲の最新技術が子宮体がん治療に導入されています。これにより、回復が早いとされ、身体への負担も少ないといわれています。

また、免疫療法は一部の症例で選択肢となることがあり、適応や有効性・副作用は個々の病状によって異なります。治療の過程ではリンパ浮腫や排尿障害などの副作用が発生することもあります。治療の可否は担当医とご相談ください。

副作用への対策としては、着圧ストッキングを用いたリンパ浮腫予防や、排尿訓練、リハビリテーションの積極活用等が用いられることがあります。治療後のサポート体制も整えていくことが大切です。

進行が遅い場合の予後と生活の質

子宮体がんの進行が遅い場合でも、長期予後や生活の質を考えることが大切です。この章では再発予防や日々のセルフケアについて解説します。

長期予後と日常生活の工夫

子宮体がん治療後の長期予後を良好に保つためには、再発リスクを低減する工夫が重要です。定期的な診察や画像検査、主治医とのコミュニケーションを欠かさないようにしましょう。

食事面では、カルシウムやビタミンDを多く含む食品を意識して摂取することが推奨されます。これは卵巣を摘出したことにより女性ホルモンが減少し、骨密度が低くなった結果、骨粗しょう症のリスクが高まるとされているからです。運動習慣も持続することで免疫力の維持や体力回復に役立ちます。

メンタル面のセルフケアも忘れず、無理をせず相談できる環境を整えることで生活の質が向上します。家族や医療スタッフのサポートをうまく活用しましょう。

子宮体がんの再発リスクと予防策

子宮体がんには再発リスクがあり、予防策や定期検診の重要性について知っておくことが大切です。次の章で詳しく説明します。

再発のリスクとその予防策

子宮体がんの再発には、治療後すぐに生じる早期再発と、数年経ってから現れる晩期再発があります。早期再発では転移や浸潤が原因となります。再発は治療後2年以内に多い傾向にあるとされています。

定期的な検診や画像診断(CTやMRI)は再発の早期発見のために欠かせません。症状がなくても、治療後一定期間は身体の変化に注意し、検査のスケジュールを守りましょう。

万が一再発が判明した場合でも、早期に対応することで再治療の選択肢が広がります。

生活習慣の見直しと健康管理

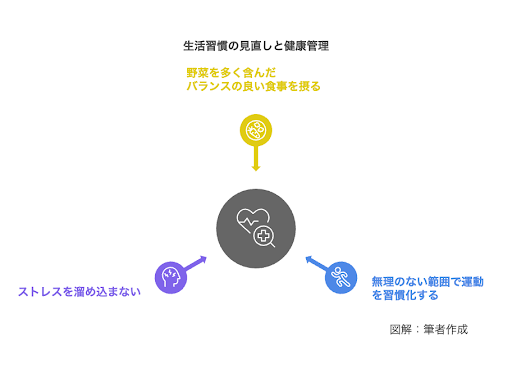

子宮体がんの予防や再発防止には健康的な生活習慣が欠かせません。食事では、高カルシウムでビタミンDが豊富な献立を心がけ、体重管理や血糖コントロールにも注意しましょう。さらに、肥満を予防するために高脂肪食を控え、野菜を多く含んだバランスの良い献立としましょう。

また、定期的なウォーキングやストレッチなど、無理のない範囲で運動を習慣化することが免疫力の維持に役立つと考えられています。

さらに、ストレスをためこまず、家族やカウンセラーのサポートを活用しましょう。自分の体調を記録するなど、セルフケアを続けることで安心につながります。

まとめ:進行スピードを知り、早期対応へ

子宮体がんは進行スピードやタイプによって治療・予後が大きく異なります。進行が早い型やリスクの高い方は、特に早期発見と迅速な対応が重要となります。生活習慣の工夫や最新治療、再発予防まで幅広く知ることで、自分らしい健康管理に役立つでしょう。

不安な点がある場合は、医師や専門医と相談しながら自分に合ったケアを続けていくことが大切です。進行スピードを知ることで、安心して未来を見据えた生活を送れるようになります。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

子宮/卵巣の異変を調べてみませんか?