インフルエンザA型とB型の違い|流行時期・症状・検査・治療・予防をわかりやすく解説

24

24

「急に高熱が出るのはA型?」「B型は熱は低めだけど長引くって本当?」

そんな疑問を持つ方のために、A型とB型の特徴をわかりやすく整理しました。流行時期から症状の違い、検査や治療、予防まで解説します。

冬を安心して過ごすために、まずは型ごとの違いを知り、正しい対策を確認していきましょう。

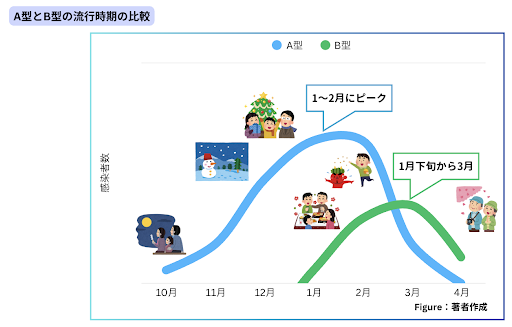

1. A型とB型の流行のタイミング

インフルエンザは型によって流行の時期が少し異なりますa。

A型インフルエンザ

冬の初めに勢いよく広がり、12月頃から感染者が増え、1〜2月にピークを迎えることが多いです。全国的に大規模な流行となることもあります。

B型インフルエンザ

A型の流行が落ち着いた後に増える傾向があります。1月下旬から3月にかけて、地域ごとに小規模な流行が起こるケースが多いです。

ポイント

A型は冬の前半、B型は後半に予防意識を高めることが重要です。

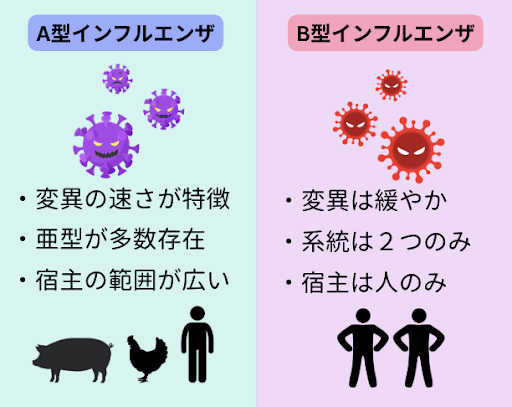

2. A型とB型のウイルスの性格の違い

インフルエンザウイルスは、A型とB型で性質や流行の仕方に違いがありますb。ウイルスの特徴の違いは、流行の予測やワクチンの効果にも関わってきます。

【A型インフルエンザ】

- 変異の速さが特徴

A型は「抗原変異」と呼ばれる性質を持ち、表面のタンパク質(ヘマグルチニン、ノイラミニダーゼ)が毎年少しずつ変化します。これにより、過去に感染した人やワクチンを接種した人の免疫が効きにくくなることがあります。 - 亜型が多数存在

H1N1、H3N2などの亜型があり、感染力や症状の出方がそれぞれ異なります。 - 宿主の範囲が広い

人だけでなく、鳥や豚なども感染源となり、動物由来の新しい亜型が出現することがあります。これがパンデミック(世界的大流行)の原因になることもあります。

【B型インフルエンザ】

- 変異は緩やか

B型はA型のように頻繁に変化せず、表面タンパク質の構造も比較的安定しています。そのため、過去に感染した経験やワクチンの接種による免疫が、ある程度持続しやすいです。 - 系統は2つのみ

ビクトリア系と山形系という2系統があり、A型のように多くの亜型は存在しません。 - 宿主は人のみ

動物から感染することはなく、人から人への感染に限定されます。このため大規模なパンデミックにはなりにくく、流行規模はA型に比べると比較的小さくなる傾向があります。

ポイント

A型は変化が激しく宿主も広い多彩なウイルス、B型は変化が緩やかで人の間で穏やかに流行するウイルス。

3. 熱の出方やだるさでわかるA型・B型の症状

インフルエンザはA型とB型では症状に違いがあります。ただし、これらの症状は風邪や新型コロナウイルス感染症など、他の呼吸器感染症と共通する部分もあります。 自己判断はせず、気になる症状があれば医療機関を受診しましょう。 型ごとの特徴を知ることで、体調の変化を見極めやすくなります。

【A型インフルエンザの症状】

- 急に38〜40℃の高熱が出ることが多く、身体が一気にだるくなるのが特徴です。

- 関節痛や頭痛が強く、動くのもつらいほどの倦怠感が全身にあらわれます。

- 急に症状が出るため、発症直後から日常生活に大きな影響が出やすいです。

- 咳や喉の痛みも伴いますが、全身症状のインパクトが強いです。

【B型インフルエンザの症状】

- 熱は37〜38℃前後とやや低めで、身体のだるさもA型ほど強くありません。

- 咳や鼻水、喉の痛みなどの呼吸器症状は出ますが、症状が緩やかに長引く傾向があります。

- 特徴的なのは腹部症状で、腹痛や下痢、吐き気といった胃腸症状が出ることがあります。小児や体力の弱い方では特に目立つことがあります。

- 倦怠感の出現や体力低下はA型ほど急激ではないものの、数日から1週間程度続くことがあります。

ポイント

A型は急激に高熱や全身症状が強く出る一方で、B型は熱はやや低めで、腹部症状や倦怠感が長引く。

4. すぐに医療機関を受診すべき危険なサイン

インフルエンザはほとんどの場合、自宅での安静によって回復しますが、まれに重症化することがあります。特に、以下のような危険なサインが見られる場合は、夜間や休日であってもすぐに医療機関を受診してください。

- 呼吸の異常:呼吸が速くて苦しそう、息がゼーゼーする、顔色が悪い(青白い)

- 意識の異常:呼びかけに反応しない、意識が朦朧としている、意味不明な言動がある

- けいれん:身体の一部または全身がガクガク震える、白目をむいている

- 脱水症状:水分が全くとれない、尿が半日以上出ていない、ぐったりしている

これらの症状は、脳症や肺炎といった重い合併症のサインである可能性があります。ためらわずに救急外来を受診するか、救急車を呼んでください。

5. 何科を受診すればいい?

インフルエンザが疑われる場合、かかりつけ医に相談するのがよいでしょう。かかりつけ医がいない場合や、診療時間外の場合は、以下の診療科が選択肢となります。

- 一般内科:大人の一般的な症状に対応します。

- 小児科:子どもの場合に適しています。

- 呼吸器内科:咳や息苦しさなど、呼吸器系の症状が特に強い場合に専門的な診断が受けられます。

発熱患者が医療機関で受診するにあたっては、事前に電話で確認が必要な場合があるほか、別の入口が設けられている場合もあります。ウェブサイトなどで確認してから受診するとスムーズです。

6. 治療のポイントと型別の薬の使い方

治療方法はA、Bどちらの型も共通ですが、症状の出方によって注意点が異なります。

- 抗ウイルス薬

発症から48時間以内の服用が最も効果的とされています。A型は症状が急激なため、早めの服用が重要です。ただし、抗ウイルス薬の効果は、ウイルスの量や患者の身体の状態によって個人差があります。 - 解熱・鎮痛薬

高熱や関節痛、頭痛の緩和に使用します。B型は症状が緩やかなので、身体の調子に合わせて使用することがポイントです。 - 自宅療養

水分補給、栄養補給に注意し、安静にしたうえで家族との接触を最小限にしましょう。

7. 予防の工夫と型ごとの備え方

型ごとの予防ポイントも押さえておきましょう。

- ワクチン接種

A型2種、B型2系統の4価ワクチンが標準的に使用されているインフルエンザワクチンです。高齢者や基礎疾患のある方には重症化や合併症の予防のために特にお勧めできます。 - 日常生活での予防

型に関わらず、手洗い、うがい、マスク、換気、睡眠、栄養管理が有効です。 - 型ごとの注意点

A型は冬の前半に接種タイミングを確認し、B型は流行の後半に備えてワクチン効果が持続するよう準備します。

8. まとめ

インフルエンザはA型とB型で流行時期や症状に違いがあり、それぞれに応じた対策が重要です。

【A型インフルエンザ】

- 冬の前半に流行しやすい

- 急激な高熱と全身症状が出やすい

- 毎年異なる亜型が出現するため、過去の感染や前年のワクチンでは十分な免疫が得られないことがある

- 高齢者、子ども、基礎疾患のある方は早めのワクチン接種と感染予防が重要

【B型インフルエンザ】

- 冬の後半に流行しやすい

- 症状はやや緩やかだが、咳や倦怠感が長引くことがある

- 腹痛・下痢などの腹部症状が出ることがある

- 流行前にワクチンを接種することで予防効果が期待できる

型ごとの特徴を理解しておくことで、症状の見極めや適切な予防、治療の判断がしやすくなります。冬の寒さの中でも、ワクチン接種や日常の感染対策を意識し、早めの医療対応を心がけることで安心して冬を乗り切りましょう。

参考文献

a: 厚生労働省『インフルエンザQ&A』(2024年)

b: 日本感染症学会『インフルエンザ診療ガイドライン2021』

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

薬剤師、薬学博士

在宅医療からオンラインまで、あらゆるチャネルで「薬を届ける」ことに挑戦しています。常に新しい仕組みを模索し、患者さんがどこにいても安全に医療サービスを受けられる未来を創ります。