インフルエンザになった時の隔離期間はどれくらい? 自分も同僚も職場で安心して働くために

419

419

特に働く世代にとって、急な体調不良は自分自身だけでなく、チームや部署全体の業務に影響を与える問題になりかねません。また、家庭では子どもや高齢の家族への感染リスクもあり、家族全体の健康に波及することもあります。

では、そんな状況に陥ったとき、私たちはどのように行動すればよいのでしょうか。

「いつから仕事に戻れるのか」「診断書は必要なのか」「隔離期間はどれくらいなのか」。

今回は、働く人にとって実際に役立つ情報を中心に、インフルエンザ感染時の隔離期間や休業のルール、診断書の取り方、就業可否の判断基準などをわかりやすく整理しました。

冬を健康に、そして安全に乗り切るための第一歩として、ぜひ最後までご覧ください。

インフルエンザの基礎知識

症状と感染経路

インフルエンザは、風邪に似た症状から始まることもありますが、通常は急に高熱が出て体調が悪化するのが特徴です。主な症状は以下の通りです。

- 高熱(38度以上):突然の発熱と身体のだるさが相まって、日常生活が困難になることもあります。

- 全身倦怠感、関節痛、筋肉痛:身体の節々が痛み、まるで重いものを背負ったような疲労感が続きます。

- 咳、喉の痛み、鼻水:咳やくしゃみが飛沫として周囲に飛び、感染拡大の原因となります。

感染経路は主に飛沫感染と接触感染の2つです。感染者が咳やくしゃみをすると、ウイルスを含んだ微細な水滴が空気中に拡散します。また、ウイルスが付着した手や物に触れた後、口や鼻を触ることで感染することもあります。つまり、普段のちょっとした接触が感染のきっかけになります。

1.2 潜伏期間と感染力

インフルエンザの潜伏期間は通常1~4日程度とされています。この期間は、症状が出ていなくてもウイルスは体内で増殖しており、周囲の人に感染させる力があります。発症の前日から感染力が高まるケースも報告されており、「元気だから大丈夫」と思っている間に、家族や同僚にうつしてしまうことがあります。

感染力は発症直後が最も強く、解熱後も数日間は注意が必要です。免疫力の低い高齢者や小さな子ども、持病を抱える人にうつると重症化する可能性もあるため、潜伏期間中から手洗いやマスクなどの予防対策を徹底することが重要です。

インフルエンザの隔離期間とは

2.1 一般的な隔離期間

インフルエンザの隔離期間は、一般的に「発症後5日間かつ解熱後2日(幼児は3日)を経過するまで自宅で安静にする」とされています。このルールに沿って対応している企業も多いでしょう。ただし、法律上、会社に「出勤を停止しなければならない期間」は存在しません。つまり、症状がある人が出勤しても法的には問題はありません。しかし、周囲への感染拡大を防ぐ観点から、一般的には子どもの出席停止期間に倣って自宅で安静にする対応が推奨されています。

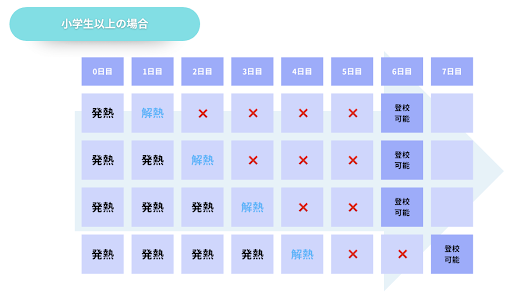

小学生以上の場合、発熱日を0日として5日を経過し、かつ解熱後3日目からの登校が可能となります。つまり、発熱した日から数えると、6日間の出席停止が必要となります。その後は、解熱した日によって出席停止日が延期されていきます。

※園児の場合は発熱日を0日として5日間経過し、かつ解熱後4日目からの登園が可能です。

2.2 医療機関・高齢者施設での特別対応

高齢者や免疫力が低下している人がいる職場では、より慎重な対応が必要です。感染リスクを最小化するため、解熱後も3~5日間はマスク着用や接触制限が推奨されます。

診断書の取得と提出のポイント

3.1 診断書が必要なケース

診断書は、インフルエンザに感染した際に、会社や学校などで休暇取得や欠席を証明するために必要です。具体的には以下のようなケースで求められることがあります。

- 会社での休暇取得時:会社が医師の診断書を休暇取得の条件としている場合があります。感染症による長期欠勤の承認や、就業復帰の判断に必要とされることがあります。

- 学校や保育園への提出:児童や園児がインフルエンザに感染した場合、出席停止期間の確認や感染拡大防止のために診断書の提出が求められることがあります。

3.2 取得方法と提出の注意点

診断書を取得する際は、医療機関でインフルエンザA型・B型の検査を受け、検査結果とともに医師に診断書の作成を依頼します。

提出にあたっては、以下の点に注意することが重要です。

- 提出期限の確認:会社や学校によって、診断書の提出期限は異なります。発症日から何日以内に提出する必要があるのか、事前に確認しておきましょう。

- 書式の確認:診断書の書式は企業や学校によって指定されている場合があります。必要事項が記入されているか、提出先のルールに沿っているか確認してください。

- 個人情報の取り扱い:診断書には病名や検査結果などの個人情報が含まれるため、取り扱いには注意が必要です。提出先以外でのコピーや開示は控えましょう。

- 電子提出の可否:最近では電子メールやクラウドでの提出を認める会社や学校も増えています。事前に確認しておくと、受診後の手続きがスムーズです。

体調回復後の復帰タイミング

体調が回復した後に職場復帰を考える際には、以下のポイントを意識すると安心です。

解熱の確認

発熱がなくなったことを確認したうえで復帰します。熱が下がっても倦怠感や咳が残る場合は、無理に出勤せず、体調が安定するまで休養を続けることが望ましいです。

症状が軽くても感染力の可能性

咳やくしゃみなど呼吸器の症状が残っている場合、他者に感染させる可能性があります。職場復帰の際はマスクの着用や手指消毒を徹底することで、感染リスクを低減できます。

職場のルールを順守

会社によっては、医師の診断書や出勤許可証の提出が求められる場合があります。事前に確認し、必要な手続きを行ってから復帰しましょう。

段階的な業務再開

復帰初日は、体力や集中力の回復具合を考慮して、軽めの業務や在宅勤務から始めると安全です。無理に通常業務をこなそうとすると、体調が再び悪化するリスクがあります。

このように、発症後は無理に出勤するのではなく、体調の回復と感染リスクの低減を両立させることが、安心して働くためのポイントです。

すぐに医療機関を受診すべき危険なサイン

インフルエンザは基本的には自宅で安静にしていれば回復しますが、以下のような症状が見られる場合は、重症化や合併症のリスクが考えられますので、ためらわずに医療機関を受診してください。特に、子どもや高齢者、持病のある方は注意が必要です。

- 呼吸が苦しい、息切れがする

- 胸の痛みが続く

- 意識がもうろうとする、呼びかけへの反応がおかしい

- けいれん、ひきつけを起こした

- 水分が摂取できず、尿が半日以上出ない、ぐったりしているなどの脱水症状が見られる

- 一旦熱が下がった後、再び高熱が出た

インフルエンザ発症から復帰までの流れ

インフルエンザ発症から復帰までの流れは以下の通りです。ただ休むだけでなく、それぞれの段階で適切な行動をとることで回復を早め、周囲への感染を防ぐことができます。

まとめ:安心して働くために

インフルエンザ対策は、自分の健康だけでなく、職場や家庭、社会全体の感染防止にもつながります。感染した際は無理せず自宅で安静に過ごし、会社のルールを守ることが重要です。復帰後もマスクや手指衛生を徹底し、体調に無理のない範囲で、段階的な業務再開を心がけましょう。

【まとめ】

- 発症時は無理せず自宅安静

- 診断書の書式や報告のルールを守る

- 体調回復後もマスクの着用と手洗いを徹底

- 復帰後は段階的に業務再開

これらのポイントを意識することで、安心して働きながら周囲への感染リスクを最小限に抑えることができます。冬のインフルエンザ流行期も健康と安全を守りながら、無理なく日常を過ごしましょう。

参考文献

a: 学校保健安全法施行規則第19条

b: 厚生労働省「インフルエンザQ&A」

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

薬剤師、薬学博士

在宅医療からオンラインまで、あらゆるチャネルで「薬を届ける」ことに挑戦しています。常に新しい仕組みを模索し、患者さんがどこにいても安全に医療サービスを受けられる未来を創ります。