インフルエンザ予防の完全ガイド 〜ワクチン接種と公費助成を徹底解説〜

7

7

今回は、インフルエンザの予防について徹底解説します。 インフルエンザワクチンの種類から予防接種の方法、対象者に応じた公費助成の内容、さらに家庭でできる衛生管理や日常の予防策まで、わかりやすくまとめた実用的なガイドになっています。 ぜひ、参考にしてみてください。

1.インフルエンザはどのように感染する?

インフルエンザは主に飛沫感染と接触感染によって広がります。

飛沫感染

咳やくしゃみ、会話の際に飛び散るウイルスを含んだ微小な飛沫が、口や鼻から体内に入ることで感染しますa。特に学校や職場、公共交通機関など人が密集する場所では、短時間でも感染のリスクが高まります。飛沫は約1〜2メートル飛ぶため、近距離での会話や接触には注意が必要bです。

接触感染

ウイルスが付着したドアノブ、手すり、スマートフォンなどの物の表面に手で触れ、その手で口・鼻・目に触れると感染する可能性があります。家庭内でタオルや食器を共有することもリスクとなります。こまめな手洗いや消毒、共有物の管理が重要bです。

集団感染が起こりやすい環境

- 学校・保育園:子どもはウイルスを保有しても症状が軽いため、感染していることを知らずに拡散させてしまう場合があります。

- 職場:オフィス内での長時間の密接な会話や会議の際に感染してしまう可能性があります。

- 公共施設:電車、バス、ショッピングモールなど、人が多く接触する場所でウイルスが拡散してしまう可能性があります。

2.日常でできる感染予防の工夫とは?

インフルエンザは、日常生活のちょっとした工夫で感染リスクを大きく減らせます。家庭や職場でできる具体策を3つのポイントに整理しました。この3つを組み合わせることで、家庭やオフィスでの感染リスクを大幅に下げられます。

2.1 手洗い・うがい・マスクで感染リスクを減らす c

手洗い:帰宅時や食事前など、石けんと流水で20秒以上しっかり洗いましょう。手指の消毒も有効です。

うがい:外出後や人混みに行った後にうがいをすることで、のどに付着したウイルスを洗い流せます。

マスク:咳やくしゃみの飛沫を防ぐだけでなく、自分の手で口や鼻に触れるのを防ぐことができます。

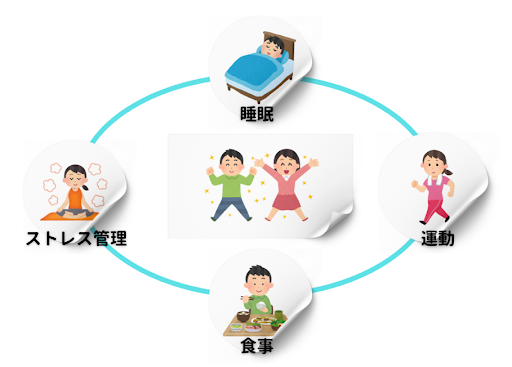

2.2 睡眠・栄養・運動で体の抵抗力を高める生活習慣

- 睡眠:1日7〜8時間の質の高い睡眠をとることで免疫力を維持。

- 栄養:タンパク質やビタミン、ミネラルをバランスよくとることで身体の防御力をサポート。

- 運動:適度な運動で血流や代謝を改善し、免疫細胞の働きを活性化。

- ストレス管理:慢性的なストレスは免疫力を下げるため、趣味やリラックス法でストレスをコントロール。

2.3 家庭やオフィスでできる環境整備のポイント

- 換気:1時間に数回、窓を開けて空気を入れ替えることで室内のウイルス濃度を下げられます。

- 加湿:室内湿度を40〜60%に保つと、ウイルスが空気中で長く漂うのを防げます。

- 消毒:ドアノブ、手すり、スイッチなど、多くの人が触れる箇所はアルコール消毒で清潔に保ちましょう。

3.ワクチンの効果をわかりやすく解説

インフルエンザワクチンは、自分を守るだけでなく、周りの人への感染も防ぐ大切な予防策です。

主な効果は次の通りです。

- 感染予防:ワクチンを接種することで、インフルエンザにかかるリスクを下げられますd。

- 重症化防止:万が一感染しても、症状が軽く済むことが多く、入院や合併症のリスクを減らせます。

- 集団感染の抑制:家庭や学校での感染拡大を防ぎ、周りの人への感染を減らせます。

ワクチンを接種すると、体内に抗体ができるまで1〜2週間かかります。効果はおよそ5か月間持続するとされていますe。

4.接種のタイミング・回数・対象は?家族全員で予防するために

インフルエンザワクチンは、家族全員で接種することで感染リスクを減らすことができます。接種の時期や回数、対象者を確認しましょう。

接種時期

- 推奨時期:10月下旬〜11月上旬b.e

(高齢者、乳幼児、持病のある方は、流行前に早めに接種することが望ましい)

接種回数(年齢別)

| 年齢 | 回数 | ポイント |

| 6ヶ月~小学生未満 | 2回 | 初めて接種する場合は間隔を3~4週間空けて接種 |

| 小学生以上~成人 | 1回 | 基本は1回で十分 |

| 高齢者・免疫低下者 | 医師の判断で追加可能 | 体調や持病に応じて医師が判断 |

接種対象者(こんな人は特に接種を!)

インフルエンザは高齢者や乳幼児、持病のある方など、重症化リスクが高い人に特に注意が必要です。

- 高齢者(65歳以上):免疫力が低下しているため、感染すると重症化しやすい

- 乳幼児:身体の抵抗力が弱く、重症化や合併症のリスクが高い

- 持病のある方:糖尿病、心疾患、呼吸器疾患などがある人は、重症化のリスクが高い

- 医療従事者・多くの人と接するため、感染リスクが高い。周囲への感染を防ぐ必要もある

家族全員が接種することで、家庭内での感染拡大を防ぐ効果が高まります。特に乳幼児や高齢者など、重症化リスクの高い人を守るためには、周囲の人が接種することも大切です。

5.接種方法と注意点|副反応のリスクや接種前の確認事項

インフルエンザワクチンを安全に接種するためには、方法や注意点をしっかり理解しておくことが大切です。

接種方法

- 筋肉注射:上腕の三角筋に注射します

→通常、左腕・右腕どちらでも可能です

→注射時の痛みは一時的で、短時間で済みます

接種前の確認事項

- アレルギーの有無:卵アレルギーや過去のワクチン反応

- 体調:発熱や強い体調不良がある場合は延期します

- 持病や服薬状況:免疫抑制薬を服用中の方などは医師に相談しましょう

副反応(ワクチン接種後に起こる可能性がある症状)

| 副反応の種類 | 具体例 | 発生頻度 | ポイント |

| よくある症状 | ・接種部位の赤み、腫れ、痛み ・軽度の発熱 ・倦怠感 |

比較的多い | 多くは数日以内に自然に改善 |

| まれな症状 | ・アナフィラキシー(重篤なアレルギー反応) | 非常に低い | 発生時は医療機関で迅速に対応可能 |

接種前の体調確認と、接種後の観察(15分程度)を守ることで、安全にワクチンを接種することができます。

6.ワクチンの公費助成を最大限活用するには?

インフルエンザワクチンを接種する際、自治体の公費助成を受けられる場合があります。

助成を活用することで、家族全員で負担を抑えて予防接種を受けることができます。

インフルエンザワクチンの接種は義務ではありません。希望する人が自分や家族の健康を守るために接種する任意のワクチンです。しかし、高齢者や乳幼児、持病のある方などは重症化リスクが高いため、接種が強く推奨されています。

6.1 高齢者向け助成で費用を抑える方法

| 年齢・対象 | 助成内容 | ポイント |

| 65歳以上 | 自己負担1500円前後 (自治体により異なる) |

自治体によって金額が異なるため、事前に要確認 |

| 75歳以上/生活保護受給者 | 無料または全額公費 | 負担ゼロで接種可能 |

高齢者は重症化リスクが高いため、助成を活用して早めに接種することがおすすめです。

6.2 乳幼児向け助成|2回接種でも安心

- 対象年齢:生後6か月~小学校未満

- 助成内容:2回接種の費用を一部助成

※自治体によって対象年齢や助成額が異なるので、事前確認が必要です。

初めて接種する乳幼児は2回の接種が推奨されます。助成を活用することで、経済的な負担を減らせます。

6.3 持病がある方への助成

- 対象例:心疾患、呼吸器疾患、糖尿病など

・自治体によっては、一部費用助成がある場合があります。

・かかりつけ医や自治体窓口に相談すると、助成制度の詳細を確認することが可能です。

持病がある方は重症化リスクが高いため、助成を活用して早めに接種することが望ましいです。

7.まとめ|今年の冬を安全に乗り切るためのインフルエンザ予防のコツ

インフルエンザの予防には、ワクチン接種と日常の感染対策の両方が欠かせません。

- ワクチン接種により感染リスクを下げ、重症化や家庭・学校での集団感染を防ぐ

- 公費助成を活用し、家族全員の予防接種の費用負担を軽くする

- 医師・薬剤師のサポートで、副反応や接種時期、接種対象者を確認する

- 日常の感染対策として、手洗い・うがい・マスク、睡眠・栄養・運動、換気や加湿などの環境整備を習慣化させる

冬を迎えるにあたり、インフルエンザの予防は家族全員で取り組むことが何より重要です。

ワクチン接種のタイミングや公費助成の制度を正しく理解すると同時に、日常生活では手洗い・うがい・換気などの基本的な感染対策を継続することで、感染リスクを大幅に減らすことができます。

今回紹介した内容を参考に、ワクチン接種と日々の予防策を組み合わせる「二重の防御」を実践しましょう。

こうした取り組みは、自分自身だけでなく、家族や周囲の大切な人の健康を守るためにも有効です。

冬本番を前に、今一度予防対策を見直し、万全の準備を整えることが、健康で安心な冬を過ごすための第一歩です。

参考文献

a: CDC, How Flu Spreads, 2023

b: 厚生労働省, インフルエンザQ&A, 2025

c: 厚生労働省「インフルエンザの予防方法」2025年

d: CDC, Flu Vaccine Effectiveness, 2023年

e: 日本感染症学会「季節性インフルエンザ診療ガイドライン2020」

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

薬剤師、薬学博士

在宅医療からオンラインまで、あらゆるチャネルで「薬を届ける」ことに挑戦しています。常に新しい仕組みを模索し、患者さんがどこにいても安全に医療サービスを受けられる未来を創ります。