インフルエンザの症状を和らげ、重症化を防ぐ薬の最前線

30

30

インフルエンザの症状は、単なる高熱やだるさだけではありません。ウイルスが身体の中で急速に増殖し、免疫システムが反応することによって、身体に大きな負担がかかる点に注意が必要です。そのため、単に身体を休ませるだけでなく、適切な薬を用いることで症状の軽減や重症化予防を図ることが大切になります。

本記事では、インフルエンザ治療薬の仕組み、服用のタイミングやメリット、注意点をわかりやすく解説します。ご自身やご家族の体調が急変した際に、知っておきたい内容です。ぜひ、参考にしてください。

1.インフルエンザの症状と薬が必要な理由

インフルエンザに感染すると、ウイルスは鼻やのどの上皮細胞に侵入し、増殖を開始します。感染後1~2日の潜伏期間を経て、次のような症状が現れます。

- 高熱(38℃以上)

- 強い全身のだるさ、倦怠感

- 頭痛、関節痛、筋肉痛

- 咳、喉の痛み

健康な成人では5日ほどで軽快することが多いですが、高齢者や基礎疾患を持つ方では、ウイルスが肺に達して肺炎を起こすことがあるため、入院が必要になる、場合によっては命に関わることもあります。

そこで、抗ウイルス薬の役割が重要になります。薬はウイルスの増殖を直接抑え、症状の悪化を防ぐ効果aがあります。特に早期に服用することで、発熱期間の短縮、重症化の予防、肺炎や入院のリスクの低減が期待されます。

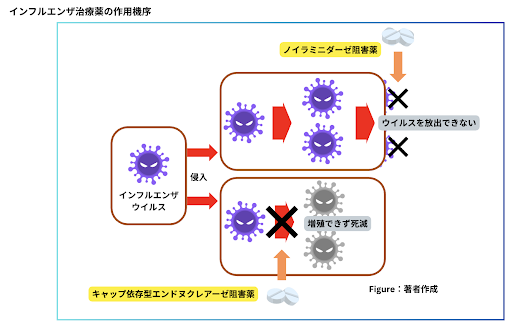

2.インフルエンザ治療薬の種類と作用機序

インフルエンザの治療に使用される薬は大きく分けて2種類です。

2.1 ノイラミニダーゼ阻害薬

代表薬:

- オセルタミビル(タミフル®)

- ザナミビル(リレンザ®)

- ラニナミビル(イナビル®)

- ペラミビル(ラピアクタ®)

作用機序:

ウイルスは感染細胞から新しいウイルスを放出する際、ノイラミニダーゼという酵素を必要とします。ノイラミニダーゼ阻害薬はこの酵素の働きを妨げ、ウイルスの放出を防ぎます。結果として、ウイルスの増殖が抑えられ、症状が軽減されます。

各薬剤の特徴

| 薬剤 | 投与方法 | 投与回数 | メリット | デメリット | 主な副作用 |

|---|---|---|---|---|---|

| オセルタミビル | 経口 | 1日2回×5日 | 全身作用で重症化予防可能 | 複数日内服 | 下痢、頭痛、嘔吐 |

| ザナミビル | 吸入 | 1日2回×5日 | 全身作用少ない | 吸入困難な場合あり | 咳、喉の刺激 |

| ラニナミビル | 吸入 | 1回 | 服薬忘れが少ない | 吸入困難な場合あり | 咳、頭痛 |

| ぺラミビル | 静注 | 1回 | 経口困難な患者に使用可能 | 注射が必要 | 下痢、発熱 |

2.2 キャップ依存型エンドヌクレアーゼ阻害薬(ゾフルーザ®)

作用機序:

ウイルスRNAの合成にはキャップ依存型エンドヌクレアーゼが必須です。ゾフルーザはこれを阻害し、ウイルスが増殖できないようにします。

特徴

- 投与方法:経口、1回投与で完了

- メリット:服薬アドヒアランス※が非常に良い

- デメリット:下痢・頭痛などの副作用報告あり

※アドヒアランス:患者が治療内容を十分に理解・納得し、自らの意思でその治療方針に積極的に参加・継続すること。

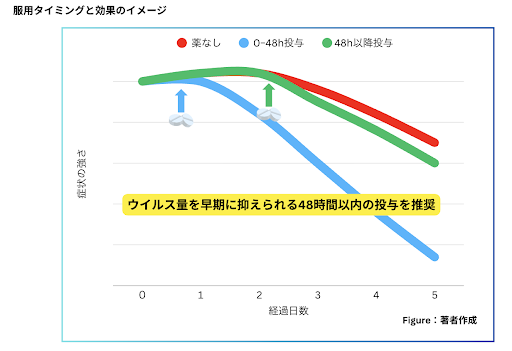

3.服用タイミングと効果

抗ウイルス薬は発症後48時間以内の投与が最も効果的aです。その理由は、インフルエンザウイルスは体内に侵入すると非常に速く増殖するからです。それより遅いタイミングで投与した場合でも効果はありますが、短縮効果は減少します。

- 感染後12〜24時間の間に上気道上皮細胞内でウイルスの複製がピークに達する

- 発症から48時間を過ぎると、ウイルスの増殖は減少し、症状は主に身体の免疫反応(炎症)によるものとなる

つまり、ウイルスの増殖期に薬を投与することで、ウイルスの量を早期に抑えることができます。逆に、発症から48時間を過ぎてしまうと、症状は身体の免疫反応によるものが主となるため、薬の効果は限定的になってしまいます。

4.薬の選択と注意点

薬を選択するにあたっては、様々な状態を考慮して行われます。

4.1 選択のポイント

- 年齢・基礎疾患:高齢者や腎障害がある場合は投与量調整が必要

- 服用しやすさ:吸入薬は小児や高齢者で使用困難な場合あり

- 投与回数:1回で完了する薬(ゾフルーザ®、ラニナミビル)は服薬アドヒアランスが良い

- 重症化リスク:肺炎や脳症のリスクが高い場合は早期投与優先

4.2 注意点

- 副作用の把握:下痢、頭痛、咳などは一般的だが、異常行動や呼吸症状には注意

- 服薬遵守:オセルタミビルなどは5日間の連続服用が必要

5.臨床現場での活用例

インフルエンザ治療薬は、理論上の効果だけでなく、実際の診療現場で多くの患者に使用され、患者の症状緩和や重症化予防に役立っています。

- オセルタミビル®:早期投与により肺炎の発症を抑え、入院を回避し、自宅療養で回復した例が多数報告ありb.c

- ゾフルーザ®:通院困難な患者でも症状が良くなり、服薬アドヒアランスも改善d.e

高齢者施設に入居されている方や基礎疾患を持っている方は、早期投与が重症化予防に特に直結します。

まとめ

インフルエンザは高熱、全身症状、重症化リスクを伴う感染症です。症状を和らげ、重症化を防ぐためには抗ウイルス薬の早期投与が不可欠です。オンライン診療などを活用し、早期に医療機関を受診することが大切です。

- ノイラミニダーゼ阻害薬(放出を防ぐ):オセルタミビル、ザナミビル、ラニナミビル、ペラミビル

- キャップ依存型エンドヌクレアーゼ阻害薬(増殖を防ぐ):ゾフルーザ®

- 服用タイミング:発症後48時間以内が効果的

- 薬の選択ポイント:年齢、基礎疾患、服薬しやすさ、副作用リスク

適切な薬の知識と早期対応により、インフルエンザを安全に乗り切ることが可能になります。自宅で療養する場合でも、医療機関へ早めに相談し、薬を活用することであなたと家族の健康を守りましょう。

参考文献

a: 厚生労働省『インフルエンザ診療ガイドライン 2017』

b: Uyeki TM et al. Clinical Infectious Diseases 2019;68:1–47.

c: 松井正和ほか. 高齢者におけるオセルタミビル投与の臨床的有用性. 日本感染症学会誌 2015;88(1):50-58.

d: Shin, et al., NEJM 2018;379:913-923

e: CAPSTONE-2, Hayden FG et al., Lancet Infect Dis 2019;19:1243–1252

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

薬剤師、薬学博士

在宅医療からオンラインまで、あらゆるチャネルで「薬を届ける」ことに挑戦しています。常に新しい仕組みを模索し、患者さんがどこにいても安全に医療サービスを受けられる未来を創ります。