排尿痛の原因と治し方|膀胱炎・性病・尿路結石との違いを解説

0

0

この記事では、排尿痛の代表的な原因や疾患ごとの特徴、治療法、セルフチェックの方法、病院を受診するタイミングなどを解説します。排尿痛を招く病気への日常的な対策法も紹介しますので、繰り返し生じる排尿時の痛みに悩まされている方はチェックしてみてください。

排尿痛とは? ― よくある症状と原因のパターン

排尿痛とは、排尿の際に尿道や下腹部に生じる痛みを指します。主な原因としては、膀胱炎をはじめとした尿路感染症、性感染症、尿路結石、前立腺炎などが挙げられます。

排尿痛とともに生じやすい症状としては、頻尿や残尿感、血尿、尿のにごり、下腹部の痛みなどがあります。急激な痛みを感じる場合もあれば、緩やかに症状が悪化したり、自覚症状がほとんどあらわれなかったりするケースもあります。

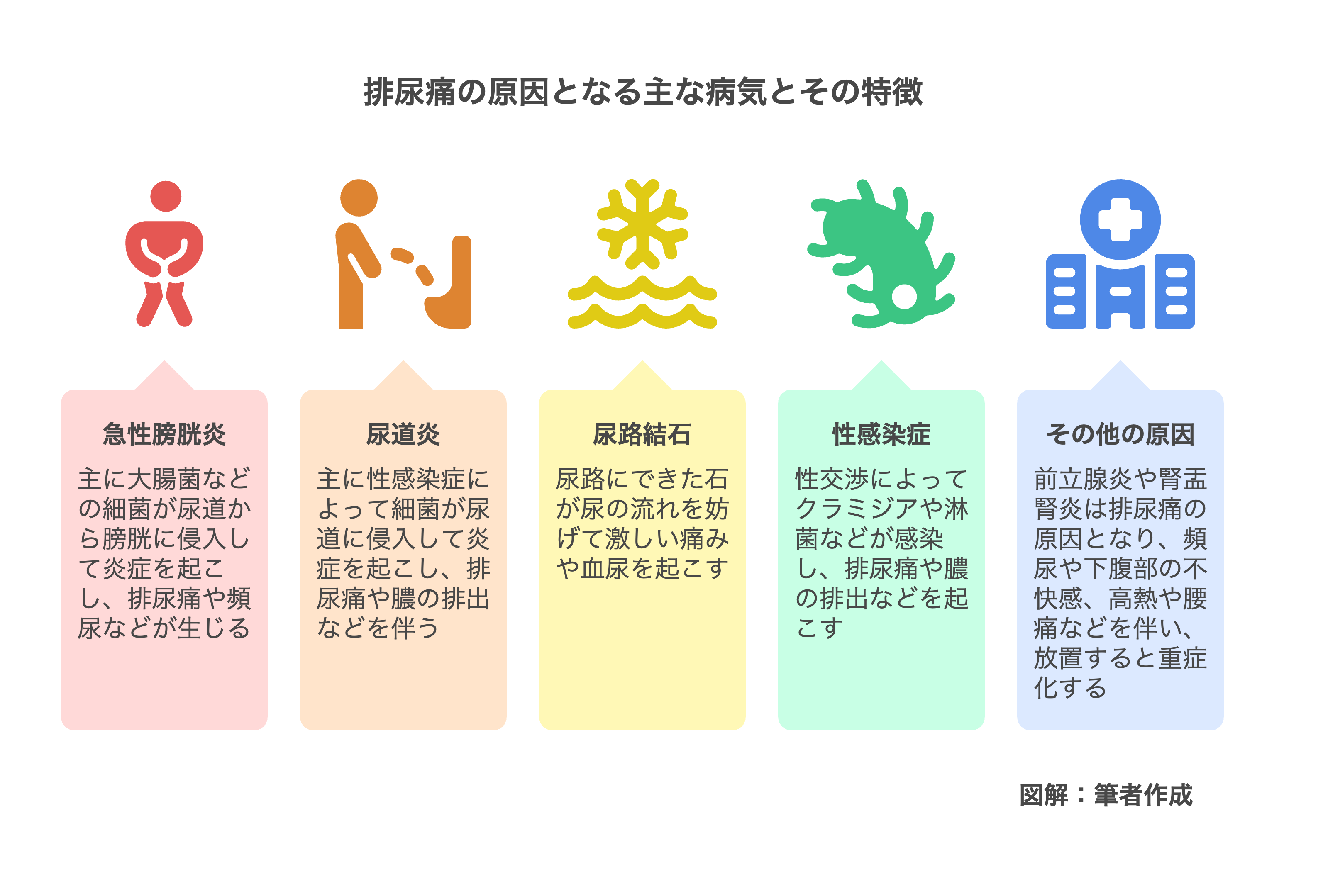

排尿痛の原因となる主な病気とその特徴

排尿痛は、病気のサインである可能性があります。代表的なものを以下に紹介します。

- 急性膀胱炎

- 尿道炎

- 尿路結石

- 性感染症(クラミジア、淋菌感染症)

- その他の原因(前立腺炎、腎盂腎炎など)

できる限り早い段階で治療することで、症状の悪化や再発予防が期待できます。

急性膀胱炎

急性膀胱炎は尿路感染症の1つであり、膀胱内に細菌が侵入して炎症を引き起こす病気です。

通常、尿道から細菌が感染することによって発症します。女性は男性に比べて尿道が短いため膀胱に細菌が侵入しやすく、男性に比べて急性膀胱炎になりやすいとされています。主な症状は以下のとおりです。

- 排尿時の痛み

- 頻尿

- 残尿感

- 血尿

急性膀胱炎を招く主な要因としては、排尿をがまんすることによる尿の鬱滞、性交渉、免疫力の低下などが挙げられ、大腸菌などの腸内細菌の侵入により引き起こされるケースが多いと言われています。

治療には、抗菌薬が用いられることが一般的です。治療を目的とした薬剤の使用にあたっては、医師の指示に従って服用することが重要です。途中で薬剤の使用をやめると、薬剤への耐性をもつ細菌が増え、再発するおそれがあるためです。症状が改善した場合でも、医師の指示に従って最後まで服用することが推奨されています。

尿道炎

尿道炎は、尿道に細菌が侵入して炎症を引き起こす病気です。尿道炎の症状としては、排尿時の痛みや違和感、尿道のかゆみ、尿道からの膿の排出などが挙げられます。主な原因は、淋菌やクラミジア、トラコマティスなどの性感染症であり、原因菌によって潜伏期間や症状は異なります。

淋菌では3~7日の潜伏期間を経て、急激に症状が悪化するケースが多いです。クラミジアをはじめとした淋菌以外の尿道炎では、1~3週間の潜伏期間があり、自覚症状が乏しい場合も珍しくありません。

尿路結石

尿路結石は、腎臓から尿道までの尿路に結石が生じ、石によって尿の流れが詰まる病気です。腰から背中、側腹部に激しい痛みが生じたり、血尿を引き起こしたりするケースが多く、結石が体外に排出される際の排尿痛のほか、嘔吐、発熱を伴う場合もあります。

発症には様々な原因があり、食生活や健康状態、尿路の通過障害、代謝異常などが関係していると言われています。尿路結石の治療は、結石の大きさにより異なります。結石が小さければ生活習慣の指導(飲水の励行など)を行い、自然に排出されるまで待つこともありますが、大きい場合や、尿路感染症や腎機能への影響が懸念される場合には、結石の破砕治療や腹腔鏡、開腹手術などの治療が検討されます。

性感染症(クラミジア、淋菌感染症)

性感染症は、性交渉を通じて感染する病気です。代表的な感染症としては、クラミジアや淋菌などが挙げられます。性感染症が悪化すると、精巣や卵管の炎症を引き起こし、不妊症の原因となるケースもあります。クラミジアや淋菌による性感染症では、排尿痛や尿道からの膿の排出、精巣の腫れ、おりものの増加、不正出血などの症状がみられることがあります。淋菌感染症では、激しい排尿痛をともなうことが多いですが、クラミジア感染症では、自覚症状がほとんどないまま進行するケースが珍しくないと言われています。ささいな変化が性感染症のサインである可能性があるため、違和感を覚えた段階で医療機関を受診することが、早期発見・早期治療につながります。

その他の原因(前立腺炎、腎盂腎炎など)

前立腺炎や腎盂(じんう)腎炎などが排尿痛の原因となるケースも考えられます。前立腺炎では、排尿痛にともなって頻尿や下腹部、会陰部(陰のうと肛門のあいだの部分)に痛みや不快感が生じる場合もあります。慢性化すると治りにくくなったり、再発しやすくなったりするケースもあります。

腎盂腎炎は腎臓に感染が生じて炎症をきたした状態であり、主に膀胱の細菌感染によって引き起こされます。悪化すると、敗血症(細菌などの病原体の増殖により組織や臓器に機能障害をきたした状態)を招くおそれがあります。腎盂腎炎の症状としては、寒気を伴う高熱、脇腹や腰の痛み、吐き気、嘔吐などが挙げられます。

治療にあたっては抗菌薬を使用することが一般的ですが、尿路結石などの合併症がある場合には、あわせて治療する必要があります。体調に異変を感じた場合は、早めの受診が重症化の予防につながります。違和感があれば、ためらわず泌尿器科で相談しましょう。

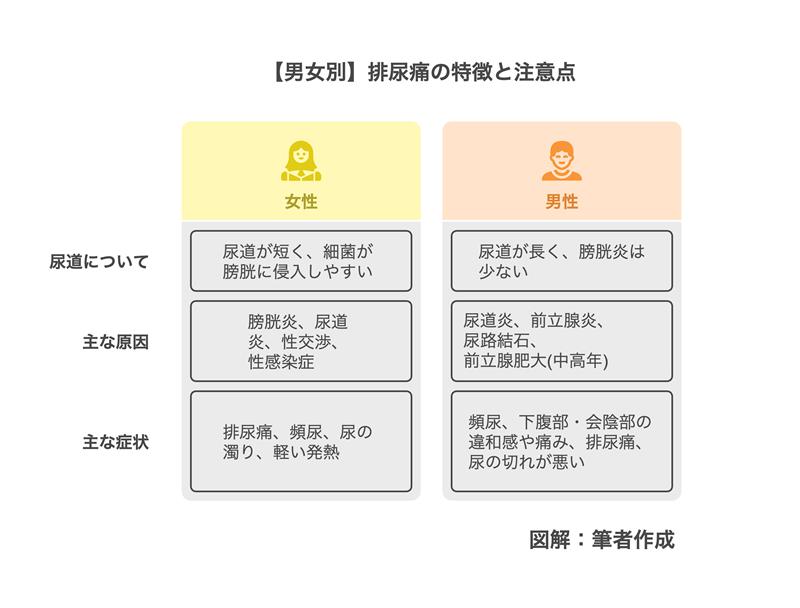

【男女別】排尿痛の特徴と注意点

排尿痛の主な原因や症状は男女で異なるケースが多いため、それぞれ理解しておくことが重要です。

女性は尿道が短く、細菌が膀胱に侵入しやすいため、膀胱炎や尿道炎が起こりやすい傾向があります。性交渉により細菌が膀胱に侵入したり、性感染症が原因となったりするケースも考えられるため、排尿時の痛み、頻尿、尿のにごり、軽い発熱などを伴う場合は、早期の受診が大切です。症状が軽度で見逃されやすいこともあるため、違和感があれば早めの受診を心がけましょう。

男性は尿道が長いため、女性よりも膀胱炎になるリスクは低いと言われています。一方、尿道炎や前立腺炎、尿路結石を引き起こし、頻尿、会陰部や下腹部の違和感、痛みなどの症状を伴う場合があります。なかでも中高年の男性では、前立腺肥大が関連しているケースも考えられます。60歳の男性の半分は前立腺肥大による症状があらわれるとも言われています。尿の切れが悪いと自覚している方で、排尿痛が生じた場合には特に注意が必要です。

男女ともに、症状が軽くても放置すると悪化する可能性があるため、気になる症状があれば早めに医療機関を受診しましょう。

排尿痛があるときのセルフチェックと初期対応

排尿時に痛みや違和感を感じた時は、セルフチェックで状況を整理し、早めの対応につなげることが大切です。チェックすべきポイントには以下のようなものがあります。

- 痛みの部位、感覚:排尿時の焼け付くような激しい痛み、かゆみ、下腹部の痛み、腰や背中、会陰部の痛みなど

- 付随する症状:発熱、悪寒、血尿、尿の変色、膿の排出、頻尿、残尿感など

- 発症のタイミング:性交渉の数日後、水分不足、トイレのがまん、ストレスなど

排尿痛が強い場合や長期的に持続している場合、発熱や血尿を伴う場合には、できるだけ早めに泌尿器科や婦人科などを受診することが望まれます。自覚症状が乏しいケースもあるため、違和感が続く場合は、ためらわず専門の医師に診てもらうようにしましょう。

排尿痛の診断と治療 ― いつ病院に行くべきか?

排尿痛が続いている場合や、痛みが強くなっている場合、頻尿や残尿感などの他の症状を伴っている場合は、病気が背景にある可能性があります。症状が軽いうちに医療機関を受診することが早期回復のカギとなります。

病院では、問診や尿検査などが行われます。膀胱炎や尿道炎、性感染症などの細菌感染症の治療に際しては、抗菌薬や抗生物質の使用、尿路結石の治療では経過観察や手術が選択されます。性感染症との関連性が疑われる場合は、再感染を防ぐためにもパートナーと一緒に検査や治療に取り組むことが大切です。

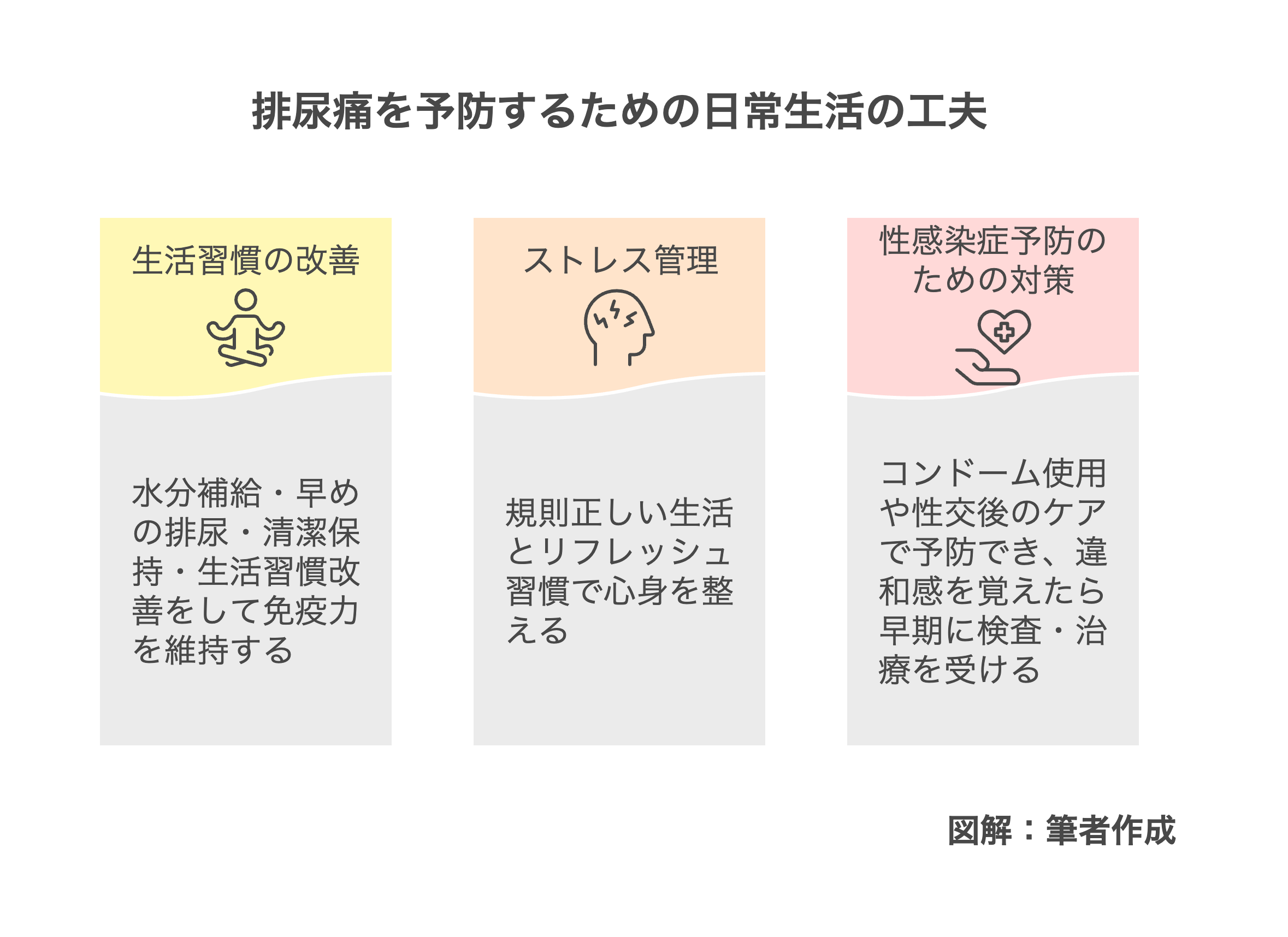

排尿痛を予防するための日常生活の工夫

日常生活の工夫が、排尿痛の予防に役立つ場合があります。

主な方法としては、以下の内容が挙げられます。

- 生活習慣の改善

- ストレスの管理

- 性感染症予防のための対策

それぞれ確認していきます。

生活習慣の改善

排尿痛の予防には、生活習慣の改善が欠かせません。こまめな水分補給は、尿の排泄を促し、細菌の繁殖を妨げたり、尿の濃度を薄めたりする効果が期待でき、膀胱炎や尿路結石の予防につながります。また、尿が溜まっている状態が続くと細菌の繁殖につながるため、尿意を感じたらがまんせず、早めに排尿することが重要です。入浴時には陰部を洗い、清潔に保つことも効果的です。肥満や体重の増加がリスクを高める場合があります。栄養バランスの取れた食事や適度な運動に取り組み、免疫力の維持に努めましょう。

ストレスの管理

ストレスを抱えた状態が続くと、免疫力の低下を引き起こし、膀胱炎や尿道炎などの感染症にかかりやすくなるおそれがあります。日頃から規則正しい生活を心がけ、十分な睡眠や休息をとることは、体調管理や免疫力の維持に役立ちます。また、定期的にストレス解消の時間を設けることも大切です。

リラックスできる時間を意識的にとったり、散歩や運動、趣味などに打ち込んだりすることは、ストレスを和らげる効果が期待できます。自分に合った方法で心と身体をリフレッシュさせる習慣を取り入れましょう。

性感染症予防のための対策

排尿痛の原因として多い性感染症は、正しい知識と対策によってリスクを下げることができます。性交渉時にはコンドームを正しく使用し、感染の可能性を最小限に抑えましょう。性交渉後の排尿や陰部の洗浄も効果的です。また、少しでも違和感を覚えた場合は、パートナーにも相談し、検査・治療を一緒に受けることが再感染の防止につながります。性感染症は早期発見と早期対応が重要です。

まとめ:排尿痛への正しい理解と適切な対処

排尿痛は、膀胱炎や尿道炎、性感染症、尿路結石など、様々な疾患のサインとしてあらわれることがあります。違和感を覚えた時には、セルフチェックで症状を確認し、必要に応じて早めに受診することが大切です。特に発熱や血尿などの症状を伴う場合は、放置せず医療機関を受診しましょう。

また、「水分補給や排尿のタイミングを意識する」「陰部をきれいにしておく」「ストレスをためない」などの日頃からの習慣が予防につながります。性感染症についても正しい知識を持ち、パートナーと協力して予防と治療に取り組むことも重要です。排尿痛を放置せず、早めの対処と日常のケアで早期発見、再発予防を心がけましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

前立腺の異変を調べてみませんか?

科目 内科・皮膚科・アレルギー科

2023年に千代田区神田で「スキマ時間に通える」をコンセプトとして忙しい方のために空いたスキマ時間、昼休みや仕事終わり、休みの日にも通える内科・皮膚科・アレルギー科のクリニック「クリニックファーストエイド」を開設。