残尿感を感じたら | 知っておきたい原因と改善方法

23

23

残尿感とは?定義と特徴

残尿感とは、排尿後にもかかわらず、まだ尿を出しきれていない感覚があり、再び「トイレに行きたい」と感じてしまう不快な状態です。尿を溜めて出すことに関連する「下部尿路症状」のうち、排尿後症状に分類されます。実際に膀胱に尿が残っている場合もあれば、尿を出し切っているのに残尿感を覚える時もあります。

症状は良くなったり悪くなったりを繰り返し、最終的に残尿感がなくなることが多いです。残尿感が長引く場合には、念のため医療機関で相談することも1つの選択肢です。

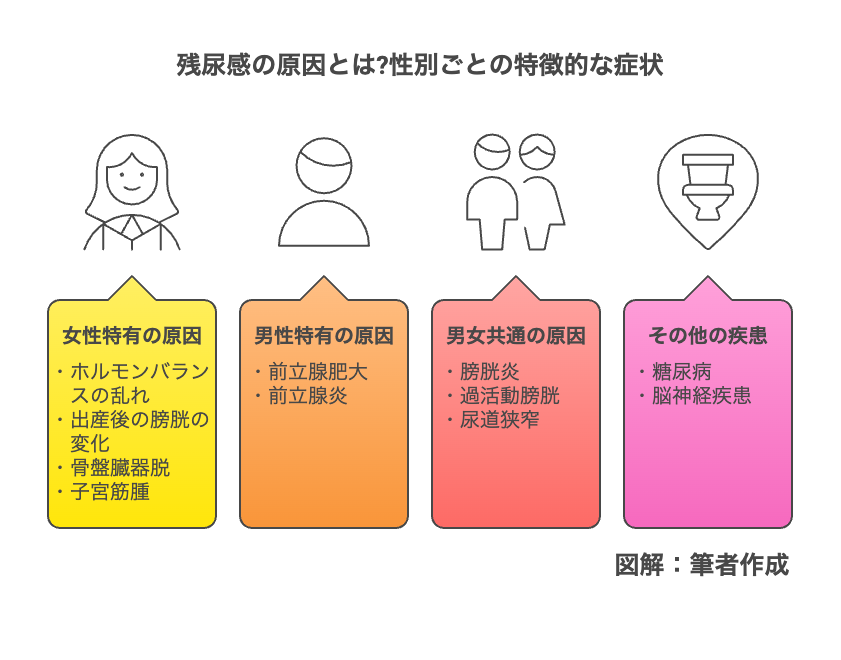

残尿感の原因とは?性別ごとの特徴的な症状

残尿感の原因は多岐にわたり、特定するのが難しいケースも少なくありません。性別によるものと、性別関係なく原因になりうるものがあります。

ここでは、性別ごとに残尿感の原因をご紹介します。適切な治療のためには重要な情報です。

女性特有の原因

- ホルモンバランスの乱れ:妊娠中や更年期にホルモンが急激に変化することで、残尿感を生じることがあります。

- 出産後の膀胱の変化:出産後は膀胱機能に影響が出ることがあり、尿排出に違和感を覚えるケースが報告されています。

- 骨盤臓器脱:出産や加齢により骨盤内の臓器が支えきれずに下がってくることで、残尿感が生じることがあります。

- 子宮筋腫:筋腫による圧迫症状で、膀胱圧迫により頻尿や残尿感を感じることがあります。

妊娠や出産、 更年期症状の影響を受け、女性は尿もれを経験しやすい傾向にあります。一時的なもので自然に回復する場合もありますが、長引く場合は適切な治療が必要です。

男性特有の原因

- 前立腺肥大:加齢により前立腺が肥大して尿の排出が阻害され、残尿感が発生することがあります。

- 前立腺炎:前立腺が炎症を起こし、排尿の際に残尿感を覚える場合があります。

前立腺肥大は特に中高年の男性に多く見られ、日常生活の中で頻繁に残尿感を覚えることがあります。前立腺炎も同様に、炎症が治まらない限り残尿感が続く可能性があり、いずれも医療機関での受診が重要です。

男女共通の原因

- 膀胱炎:膀胱の粘膜が壊れて炎症が生じます。残尿感の原因は、膀胱や尿道の知覚異常です。

- 過活動膀胱:膀胱の過度な活動により、頻繁に尿意を感じます。

- 尿道狭窄:尿道が狭くなり、尿が完全に排出されないことがあります。

これらの原因は膀胱や尿道の異常に起因しており、性別に関係ありません。

その他の疾患

- 糖尿病:糖尿病により神経が障害され、膀胱が正常に機能しなくなって残尿感が発生することがあります。

- 脳神経疾患:認知症、多発性硬化症、パーキンソン病などの脳神経系に関連する疾患により膀胱のコントロールが困難になり、残尿感を生じます。

また、加齢や他の疾患の合併症として残尿感が生じることもあります。原因は多岐にわたるため特定できない場合もありますが、それぞれに合わせた最適な治療が求められます。

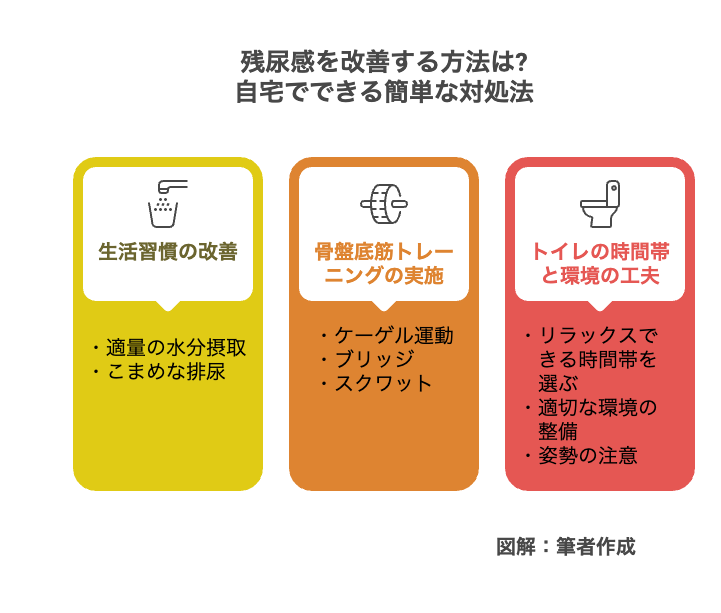

残尿感を改善する方法は? 自宅でできる簡単な対処法

残尿感は非常に不快な感覚で、特に困るのは日常生活にも支障をきたす場合です。医療機関の受診も大切ですが、自宅でできるセルフケアでも対処可能なケースがあります。残尿感が気になり始めたら、生活習慣の見直しや、排尿に関わる骨盤底筋トレーニングを取り入れてみましょう。

※セルフケアによる効果の現れ方には個人差があります。

以下で、具体的な方法をご紹介します。

生活習慣の改善による効果

水分の適切な摂取と定期的な排尿習慣は、残尿感の改善に大きな効果があると考えられます。

- 適量の水分摂取:日中に水分を適度に摂取すると、尿の濃縮や膀胱への刺激を軽減できます。1日1.5〜2リットルを目安に、こまめに水分を摂りましょう。

- こまめな排尿:意識してトイレに行く回数を増やし、膀胱に溜まる尿量を減らしましょう。2〜4時間に1度の排尿を心がけると、残尿感の軽減につながります。

これらの生活習慣を見直すだけでも、残尿感の症状が緩和されることがあります。

骨盤底筋トレーニングの有効性

骨盤底筋トレーニングは、残尿感の軽減に役立つ可能性があるとされています。特に女性に対して有効とされていますが、男性にも前立腺疾患の予防として役立つことがあります。

トレーニング方法は以下の通りです。

- ケーゲル運動:骨盤底筋を意識的に締めたり緩めたりする運動です。1セットで10回の締め付けと緩めを行い、1日に3セット行うことが推奨されます。

- ブリッジ:仰向けに寝て膝を曲げ、腰を持ち上げる運動です。10秒間持ち上げたままの状態を維持し、1日に2〜3セット行います。腹部と臀部の筋肉も強化されます。

- スクワット:足を肩幅に開き、ゆっくりと腰を下ろす運動です。骨盤底筋に加えて、身体全体の筋力を鍛えられます。1日に10回を3セットが目安です。

トレーニングを継続することで骨盤底筋が強化され、残尿感の軽減につながります。

トイレの時間帯や環境を工夫する

残尿感を改善するためには、トイレの使い方や環境作りも大切です。以下のような工夫を取り入れてみましょう。

- リラックスできる時間帯を選ぶ:心身ともに落ち着いている時間にトイレに行くと、排尿しやすくなります。

- 適切な環境の整備:トイレの清潔さや快適さを保つことで、安心して排尿できるようになります。リラックスできる音楽をかける、十分な明るさを確保するなどの対策を試してみましょう。

- 姿勢の注意:便座に座った状態で排尿をしやすくするためには、意識して腹圧をかけることが有効です。腹圧と蓄尿の重力が膀胱出口にまっすぐ移動し、より効率的に排尿ができます。

残尿感が続く場合に受診すべきタイミング

残尿感は次第に改善することもありますが、長く続く場合は適切なタイミングで受診しましょう。以下で、受診のタイミングや想定される検査法をご紹介します。

受診が必要な場合のサイン

受診が必要な場合のサインは以下の通りです。

- 排尿時の痛み:排尿時に強い痛みを感じる

- 血尿:尿に血が混じる

- 夜間頻尿の悪化:夜間に何度もトイレにいく必要がある

- 残尿感の持続:残尿感が数週間以上続く

- 腹部の違和感: 腹部や腰に違和感を伴う

- 尿の勢いが弱い:尿の勢いが以前よりも弱くなった

受診時に実施する検査内容

続いて、受診時に実施する可能性がある検査をご紹介します。

- 尿検査:尿の成分を分析し、感染症や異常の有無を確認する

- 超音波検査:腹部の超音波診断により、膀胱や腎臓の状態を確認する

- 尿流量測定:尿の勢いと流量を測定し、排尿の異常を診断する

- 膀胱鏡検査:内視鏡で膀胱内を直接観察し、炎症や病変を確認する

- 血液検査:血液成分のバランスがとれているか、感染の有無を確認する

残尿感の治療法

セルフケアでは改善しない場合、医療機関での治療が必要になることがあります。ここでは、具体的な治療法について解説します。

薬物治療

薬物治療では、医師の指導のもと、主に過活動膀胱や前立腺肥大症の治療薬が用いられます。

過活動膀胱に対しては、膀胱の筋肉の過剰な収縮を抑える効果がある抗コリン薬が一般的に使用されます。

また、尿意の切迫感や頻尿などを改善するβ3アドレナリン作動薬が用いられることもあります。

男性の場合、前立腺肥大症に対してはα遮断薬や5α還元酵素阻害薬などの薬剤が処方されることがあります。α遮断薬は前立腺や尿道の筋肉の緊張を和らげ、排尿をスムーズにすることが期待されます。

一方、5α還元酵素阻害薬は、前立腺の肥大化を抑制することによって前立腺を小さくし、排尿障害の改善を図ります。

手術療法

薬物療法で症状が改善しない場合、手術療法が1つの選択肢となります。

膀胱に関する手術としては、膀胱の容量を増やす膀胱拡張術が挙げられます。

また、骨盤臓器脱が原因で残尿感が発生している場合、骨盤臓器脱修復手術が必要な場合もあります。下がった臓器を元の位置に戻す手術で、膀胱瘤や直腸瘤などにも効果があります。

前立腺肥大症の場合、経尿道的前立腺切除術(TURP)が一般的です。TURPはループ状の電気メスが装着された内視鏡を尿道から挿入し、肥大した前立腺組織を切除する手術です。

手術療法は高い効果が期待できますが、術後の管理も重要です。医師の指導による適切なリハビリや定期的な検査を行うことによって手術後の回復を促進し、残尿感を根本的に改善することが可能です。

まとめ:残尿感の原因を理解し、適切な対応を

残尿感は多くの人が不快に感じる症状で、生活の質を低下させる原因になります。前立腺肥大症や膀胱炎、過活動膀胱などの様々な疾患が原因になる可能性がありますが、複数の原因が絡み合うことで容易に特定できないこともあります。

残尿感は、生活習慣の見直しや骨盤底筋トレーニングなどによりセルフケアが可能です。しかし、セルフケアでも改善が見られない場合は、早めに医療機関を受診しましょう。背景に疾患が隠れていることもあるからです。

残尿感の治療は泌尿器科が専門です。生活の質を保つためにも、いつまでも症状が改善しない場合は1度受診することをおすすめします。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

前立腺の異変を調べてみませんか?

科目 内科・皮膚科・アレルギー科

2023年に千代田区神田で「スキマ時間に通える」をコンセプトとして忙しい方のために空いたスキマ時間、昼休みや仕事終わり、休みの日にも通える内科・皮膚科・アレルギー科のクリニック「クリニックファーストエイド」を開設。