胸焼けの原因と対策法:予防から病気のサインまで知っておくべきこと

3

3

この記事では、胸焼けの主な原因や予防策、さらには病気のサインを詳しく解説します。胸焼けに悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。胸焼けの原因を理解し、適切な対策を講じることで、より健康な生活につなげることができるでしょう。

胸焼けの主な原因

胸焼けは、多くの人が経験する不快な症状ですが、症状の予防や緩和のためには、原因を知ることが非常に重要です。ここからは、胸焼けの主な原因である暴飲暴食、脂肪分を多く含む食事、ストレスなどについて詳しく説明します。胸焼けを引き起こす具体的な要因を知ることで、日常生活での注意点や改善策がわかります。日々の生活の参考にしてください。

胸焼けを引き起こしやすい食べ物や飲み物

胸焼けを引き起こす可能性のある食べ物や飲み物には、以下のようなものがあります。

|

胸焼けを引き起こす可能性のあるもの |

胸焼けを起こしやすい理由 | |

|

脂肪分の多い食事 |

|

消化に時間がかかり、胃酸が逆流しやすいため |

|

香辛料を多く含む食事 |

|

香辛料が胃を刺激するため |

|

アルコール類 |

|

胃酸の分泌が増え、食道の筋肉が緩みやすいため |

|

カフェイン類 |

|

胃酸の分泌が増え、胃酸が逆流しやすくなるため |

上記以外にも、食べ過ぎや寝る前の食事は、食物が消化される前に横になることで胃酸が食道へ逆流しやすくなるため、胸焼けの原因となることがあります。食後2、3時間は横になるのを避けるようにしましょう。

ストレスや生活習慣

ストレスが胃腸へ与える影響は非常に大きいです。「ストレスで胃が痛い」と耳にすることがあるかもしれませんが、ストレスを感じ続けると自律神経の働きが乱れ、胃酸の分泌を促進したり、消化に時間がかかったりしてしまいます。そして、胸焼けや胃もたれの原因となります。

さらに、肥満も胸焼けの原因の1つと言われています。これは、脂肪によって食道周囲の筋肉が緩み、胃酸が逆流しやすくなるからです。

これらの原因に対する対策は後述します。

胃酸過多による胸焼け

胃酸が過剰に分泌される原因には、食べ過ぎや脂肪分の多い食事、アルコールやカフェインの過剰摂取、ストレスなど様々な要因があります。そのなかでも、胃酸逆流症(GERD)は、食道と胃をつなぐ筋肉の働きが弱まり、胃酸が逆流する状態です。また、内視鏡検査で食道粘膜の異常も確認できます。胃酸逆流症(GERD)の主な症状は空腹時や夜間の胸焼けや、食道まで胃酸が上がってくる呑酸(どんさん)、ゲップです。

一般的な胸焼けと胃酸逆流症(GERD)には以下の違いがあります。胸焼けと胃酸逆流症(GERD)の違いを理解することで、適切な対策が取りやすくなります。

| 症状 | 胸焼け | 胃酸逆流症(GERD) |

|

食道が焼ける感じ |

あり | あり |

|

背中の痛み |

なし | あり |

|

吐き気 |

なし | あり |

胸焼けが頻発する場合、考えられる病気とは?

胸焼けが頻発している場合、ただの胃酸過多ではない可能性があります。ここからは、胸焼けが頻繁に起こる際に疑われる、逆流性食道炎などの病気について詳しく解説します。各疾患の症状や診断方法を知り、適切な医療を受けるための参考にしてください。

胃食道逆流症(GERD)・逆流性食道炎

胃食道逆流症(GERD)は、胃酸が食道に逆流することで発生する病気です。以下は胸焼け以外にあらわれる可能性のある症状です。

- 喉の違和感

- 乾いた咳

- 咽頭部の痛み

- 声のかすれ

胃食道逆流症(GERD)の診断には、内視鏡検査や食道pHモニタリングが用いられ、食道の炎症の有無と程度を確認します。胃食道逆流症(GERD)の中に逆流性食道炎がありますが、これは胃食道逆流症(GERD)が進行し、内視鏡検査で明らかな食道の粘膜のびらんを確認できる状態です。

いずれも受診するタイミングは、胸焼けの症状が頻繁に発生する場合や生活に支障をきたす場合です。医師に相談し、必要な検査を受けましょう。

非びらん性胃食道逆流症(NERD)

非びらん性胃食道逆流症(NERD)は、胃酸が逆流して胸焼けを引き起こすものの、内視鏡検査では明らかな異常が認められない状態を指します。

非びらん性胃食道逆流症(NERD)の主な症状は、持続する胸焼けや喉の違和感、胸の痛みです。診断には主に内視鏡検査が用いられます。内視鏡検査だけでは診断がつかない場合にはpHモニタリングが用いられることもあります。非びらん性胃食道逆流症(NERD)と診断された場合には、多くは胃酸を減らす薬が処方されます。

慢性胃炎

慢性胃炎は、がんや潰瘍ではないものの、胃の粘膜が慢性的に萎縮する病気です。原因は、ほとんどがピロリ菌(ヘリコバクターピロリ)感染で、この菌に感染することで胃の粘膜が萎縮します。慢性胃炎の症状は、胃の不快感や食後のむかつき、食欲低下などです。診断には、内視鏡検査やピロリ菌の検査が行われます。ピロリ菌の有無を調べるには、内視鏡検査で直接胃の粘膜を採る方法や採血や便検査など、いくつかの方法があります。治療法は、症状を抑える薬の内服と、内服薬によるピロリ菌の除去です。ピロリ菌感染は胃がんを引き起こす可能性もあるため、定期的な検査と治療が必要です。

胃・十二指腸潰瘍

胃潰瘍や十二指腸潰瘍は胃酸が原因で胃や十二指腸の内壁が傷つく病気です。この病気は強い胃痛や胸焼けを伴うことが多く、重症化して潰瘍から出血すると吐血や下血、黒色便が出る可能性もあります。

診断方法としては、内視鏡検査やバリウム検査があり、内視鏡検査時にはピロリ菌の検査が行われることもあります。治療には、胃酸を抑える薬や胃の粘膜を保護する薬の使用が一般的です。潰瘍から出血している場合には、内視鏡的に止血を行うときもあります。先述したように、進行すると出血の危険性もあるため、症状が続く場合は早急に医療機関を受診することが大切です。

食道がん

食道がんは食道の粘膜から発生する悪性腫瘍で、日本人では食道の内側の粘膜から発生する扁平上皮がんが9割を占めます。初期症状はほとんどなく、ある程度がんが大きくなってから症状があらわれるのが特徴です。症状としては胸焼けや食べ物の飲み込みにくさがあらわれることが多く、進行すると体重減少や胸・背中の激しい痛みを伴います。

診断方法は内視鏡検査や生体組織検査、バリウム検査が中心となります。さらに、がんの進行度を確認するためにCTやMRI、超音波検査などの画像診断も行われます。

食道がんの治療には手術や放射線治療、化学療法、内視鏡的切除、薬物療法、化学放射線療法などの様々な治療法がありますが、基本的にはがんの進行度によって決まります。早期に発見できれば治療法の選択肢が広がるため、早期発見が治療の鍵となります。上述した症状が継続する場合は早めに医療機関を受診し、専門医の診断を受けましょう。

胸焼けで受診するタイミング

胸焼けは多くの人が経験する不快な症状ですが、どのタイミングで医師に相談すべきか悩むこともあるでしょう。ここからは、胸焼けが続いたり、痛みが強まったりした場合のチェックポイントや、医師に相談する際に確認しておくべき内容を詳しく説明します。また、受診時に行われる可能性のある検査内容も紹介しますので、医療機関での受診時の参考にしてください。

胸焼けが続く場合のチェックポイント

胸焼けが長引いたり頻繁に発生したりする場合、以下のポイントをチェックし、医療機関での受診の目安にしましょう。

- 胸焼けの頻度が増加する、または症状が悪化してきている

- 症状が数週間続いている

- 痛みが強く、生活に支障をきたす

- 夜間に胸焼けが頻繁に起こる

- 市販薬を使用しても改善しない

- 下血(黒色便)や吐血がある

また、自宅で簡単にできるセルフケア方法もあります。例えば、寝る前に食事をとらない、脂肪分の少ない食事を取り入れる、ストレス管理を行うなどです。これらの方法を試しても改善しない場合は、医師の診察を受けることをおすすめします。

医師に相談する前の確認事項

診察をスムーズに進めるためには、以下の情報をまとめておくとよいでしょう。

- 胸焼けの発生頻度とタイミング

- 痛みの強さや持続時間

- 痛みが起きる時期(時間)や場所、痛みの特徴(ズキズキ・キリキリなど)

- 痛みの日常生活への影響

- 市販薬の使用歴と効果

- その他の関連する健康状態(例えば胃炎や逆流性食道炎の既往歴)

検査内容

胸焼けが続く場合、医師が行う可能性のある検査内容は以下の通りです。

| 検査名 | 検査の内容 |

|

内視鏡検査(胃カメラ) |

|

|

胃酸分泌測定 |

|

上記の検査を実施して疾患を特定した後に、詳細を調べるためにCTやMRI、超音波検査を実施する場合もあります。

検査時の注意点

医療機関で検査を受ける際の注意点をいくつか紹介します。

- 内視鏡検査や胃酸検査では、食事や飲水制限が必要な場合がある

- 詳しい問診票の記入を求められる場合がある

- 検査結果は、後日わかるものもあるため、確認が必要である

これらの準備をしておくことで、検査の際の心づもりもできるでしょう。

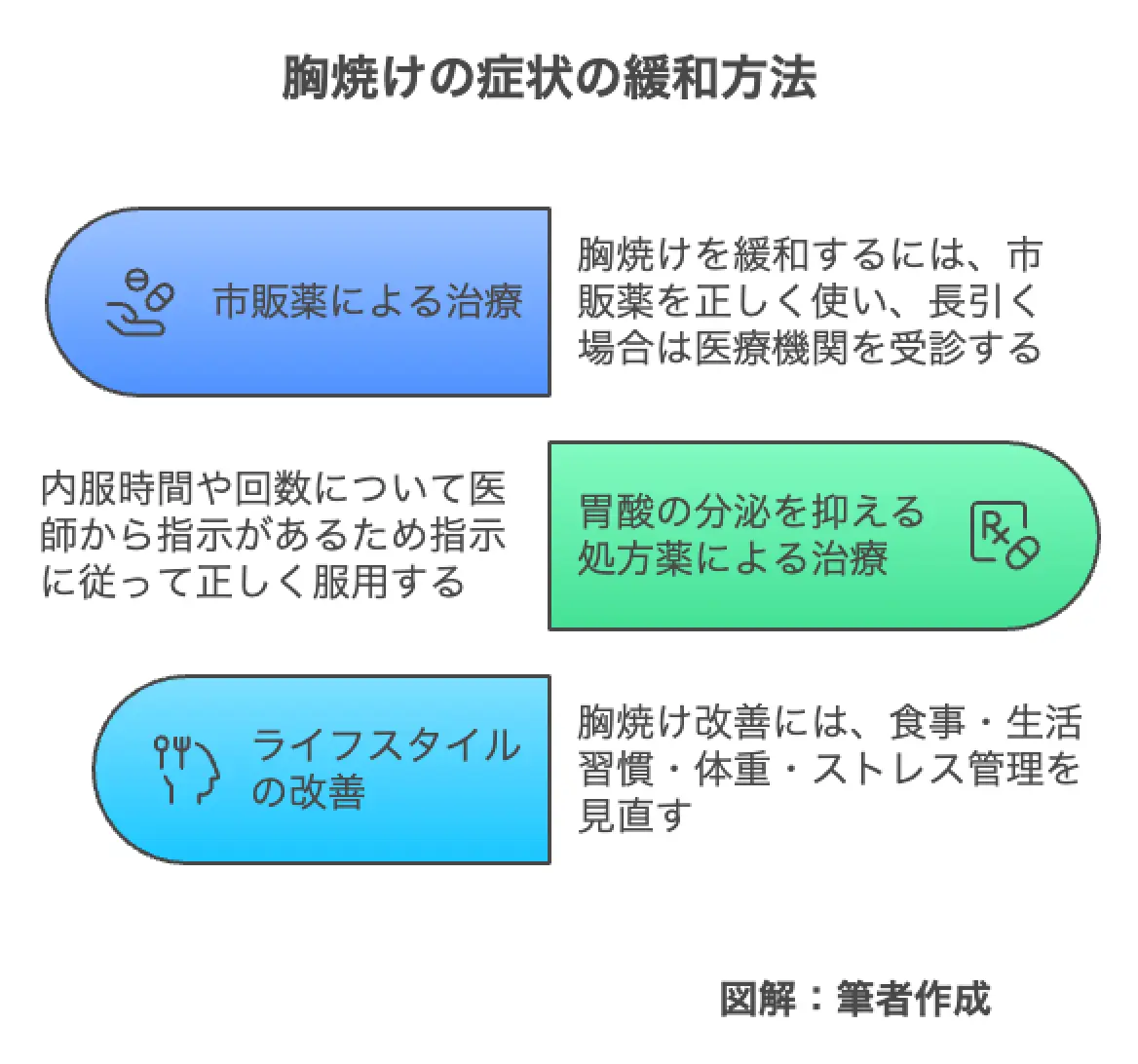

胸焼けの症状の緩和方法

胸焼けは、胃酸が逆流するために起きる、胸からみぞおちにかけての焼けるような痛みが特徴です。この症状は、食事や生活習慣の影響を受けやすいため、多くの人々が悩んでいます。ここからは胸焼けを緩和する具体策として、市販薬や生活改善について解説します。ぜひ参考にしてください。

市販薬の服用

胸焼けの症状を緩和するためには、市販薬が効果的な場合もあります。

例えば、制酸剤は胃酸を中和し、胸焼けの症状を軽減します。一方、H2ブロッカーと呼ばれる胃酸分泌抑制剤は、胃の細胞から酸の分泌を抑える役割を果たします。

薬を効果的に使うためには、適切な服用方法やタイミングが重要です。薬局・ドラッグストア等で薬剤師・登録販売者に相談して自分に合った薬を選び、その使用方法を守ることで、胸焼けの症状を早期に緩和することが期待できます。ただし、症状が長引く場合には、医療機関を早めに受診することが大切です。

医療機関で処方される、胃酸の分泌を抑える薬剤による治療

胸焼けを引き起こす胃酸の分泌を抑えるために、市販薬と同様に胃酸分泌抑制剤(H2ブロッカー)や制酸剤が広く使用されています。一方、医療機関では、胃酸の分泌を強力に抑制するプロトンポンプ阻害薬(PPI)が処方される場合もあります。

これらの薬剤の内服時間や回数については、医師の指示に基づくことが重要です。

ライフスタイルの改善

胸焼けの症状を根本から改善するためには、ライフスタイルの見直しが不可欠です。

まず、食事習慣の改善が重要です。胸焼け予防につながる食材はありませんが、脂肪分の多い食事や過度の暴飲暴食は胃酸の逆流を引き起こしやすいため、バランスのとれた食事を心がけましょう。また、飲酒や喫煙は胃酸分泌を促すため、適量の摂取に留めるべきです。さらに、食後すぐに横になることを避け、時間をかけて食べましょう。

ストレス管理も胸焼けの予防に役立ちます。適度な運動や趣味の時間は、心身のリラックスを促進し、ストレス解消に役立ちます。

適切な体重維持も重要です。肥満は腹圧を高め、胃酸の逆流を助長します。これらの生活習慣を改善することで、胸焼けの頻度を減らし、より快適な日常生活を送ることができるでしょう。

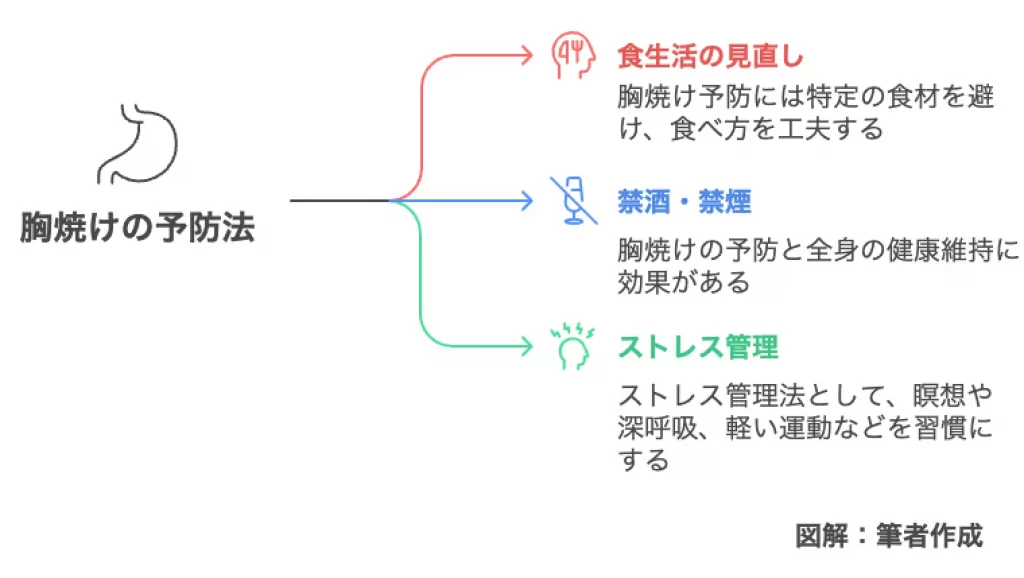

胸焼けの予防法

胸焼けの予防は、よりよい日常生活を送ることにつながります。「ライフスタイルの改善」の項目で触れたとおり、胸焼けの予防のためには、食生活の見直しや禁酒・禁煙、さらにはストレス管理など、多角的なアプローチが有効です。胸焼け予防のために、下記の方法をぜひ取り入れてみてください。

食生活の見直し

胸焼けを予防できる食材はありませんが、胸焼け予防のためには、胸焼けにつながる可能性のある食材の摂取を控えると良いでしょう。胸焼けにつながる可能性のある食材を以下にまとめましたので、日々の食生活の参考にしてください。

- 揚げ物やファストフードなどの高脂肪食

- オレンジジュースやコーヒーなどの酸性飲料

- チョコレート

- 香辛料のきいた食べ物

- アルコール類

これらの食材を摂取する場合でも、ゆっくり食べることや、少量を複数回に分けて摂取することが胸焼けの予防に効果的です。

禁酒・禁煙

飲酒と喫煙は、胸焼けに悪影響を与える可能性があります。アルコールは胃酸の過剰分泌を促し、食堂と胃の間の括約筋を弛緩させるため、逆流が発生しやすくなります。同様に、喫煙により胃の出口の括約筋が弛緩するため、胃液が食道に逆流するリスクが高まります。

よって、禁酒することで胃酸の分泌が正常化し、肝臓の負担が減ります。禁煙は呼吸器系の健康改善にもつながり、消化機能の向上も期待できます。

具体的には、飲酒を週に数回程度に控えることや、喫煙を徐々に減らすことで胸焼けの頻度を減らせます。これらの取り組みは胸焼けを予防するだけでなく、全身の健康の維持にもつながります。

ストレス管理

ストレスも胸焼けを引き起こす原因の1つです。ストレスは自律神経の働きを乱し、胃の働きを低下させます。そして胃酸の分泌を増加させるため、胸焼けが起きる可能性が高まります。そのため、日常生活でのストレス管理は胸焼けの予防にとても重要です。

簡単にできるストレス管理法としては、瞑想や深呼吸が効果的と言われています。瞑想は精神を落ち着かせ、心身のバランスを整える効果が期待できます。深い呼吸法も、リラックス効果が見込めます。また、定期的な軽い運動や趣味を楽しむこともストレスを軽減することにつながります。

具体的には、毎日15分程度の瞑想を行う、意識的に深呼吸を取り入れる、1日の終わりにリラックスする時間を作るなどの方法を試してみると良いでしょう。これらの取り組みが習慣化されることで、胸焼けの予防だけでなく身体の健康そのものにもつながるでしょう。

まとめ:胸焼けが頻発する場合は早めに医師に相談を

胸焼けの予防策には、食生活の見直しや禁酒・禁煙、ストレス管理などがあります。これらの改善は、日々の生活を快適にするだけでなく、胸焼けの発生を抑える効果も期待できます。生活習慣の改善により、胸焼けの不快な症状から解放されるだけでなく、健康の維持にもつなげることができるでしょう。

もし胸焼けが続く場合は、自分で解決しようとせずに医師に相談することが重要です。頻繁に胸焼けを感じる場合、胃食道逆流症やその他の胃腸の疾患の可能性があるため、専門的な診断と治療が必要です。これらの場合、医師による早期発見が鍵となります。医療機関で適切な治療を受けることで、症状を早期に改善し、健康な生活を取り戻すことができるでしょう。

胸焼けが頻繁に起こる場合は、ぜひ専門の医療機関を早めに受診し、適切なアドバイスと治療を受けることをお勧めします。早期に対処することで、長期的な健康を維持し、快適な日々を送ることができるでしょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

科目 内科・皮膚科・アレルギー科

2023年に千代田区神田で「スキマ時間に通える」をコンセプトとして忙しい方のために空いたスキマ時間、昼休みや仕事終わり、休みの日にも通える内科・皮膚科・アレルギー科のクリニック「クリニックファーストエイド」を開設。