血尿とはどんな状態? 年齢・症状別にみる原因と病院の選び方

31

31

血尿とはどんな症状?

血尿とは、尿に血液が混じった状態を指します。尿が赤や茶色などに変化する場合もありますが、見た目ではわからない場合もあります。ここでは、血尿の特徴や主な症状、原因について解説します。

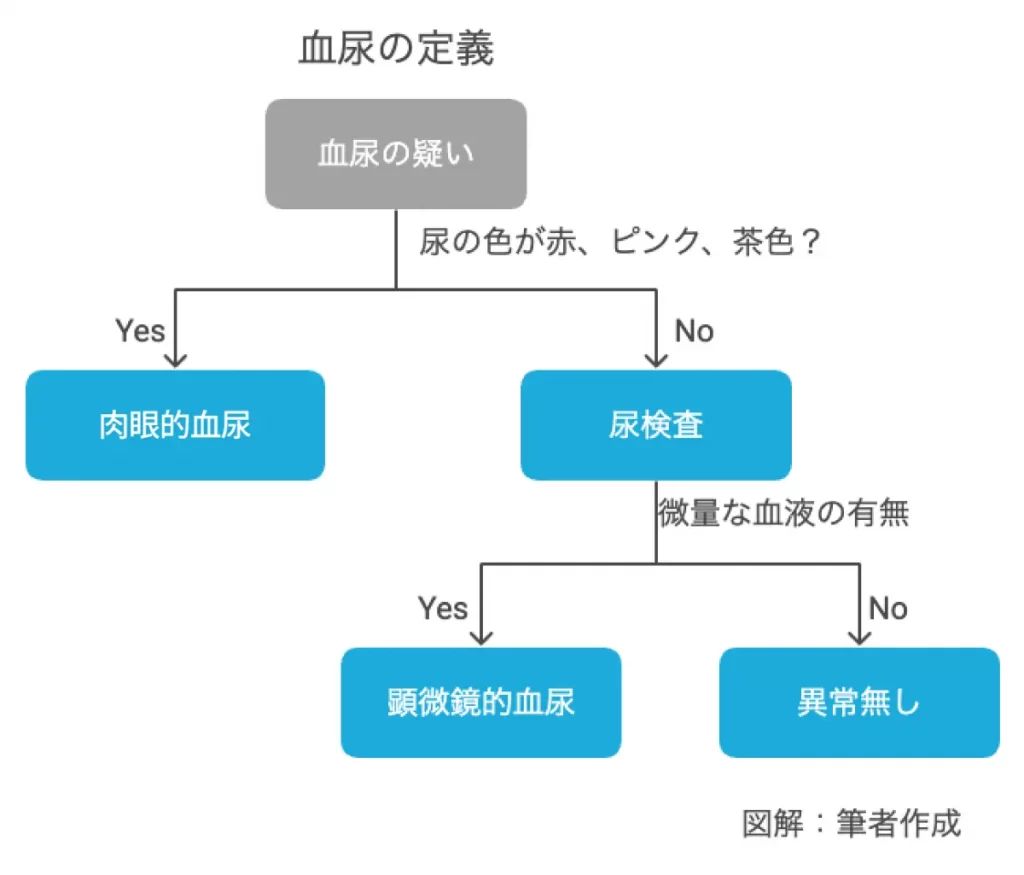

血尿の定義と基本情報

血尿は、尿に血液が混じった状態を指し、色の変化がみられる「肉眼的血尿」と、見た目ではわからない「顕微鏡的血尿」に分類されます。肉眼的血尿では、尿が赤、ピンク、茶色などに変わるため自覚しやすいですが、顕微鏡的血尿では尿の色に変化がなく、気づかない場合も少なくありません。顕微鏡的血尿は尿検査によって判断します。尿中に含まれる赤血球を検出し、微量の血液が含まれているか確認します。いずれの血尿も、重い病気のサインである可能性があるため、念のため医療機関で相談されることをおすすめします。

血尿の色の違い

血尿の色は、異常が起きている臓器を調べる判断材料になるとされています。一般的な血尿は、赤やピンク色、茶色です。ピンク色や鮮やかな赤い血尿は、尿に血が混じってから比較的時間が経っておらず、膀胱や尿道などからの出血が疑われます。一方、赤茶色やコーラのような色をした尿は、ピンクや赤い尿に比べて血が混じってから時間が経っており、腎臓に原因がある可能性が考えられます。一般的な尿の色は無色や黄色であり、黄色の濃さが腎臓の異常を示すことはないとされています。ただし、無色や黄色以外の尿が出た場合は、異常をきたしているおそれがあるため、可能な限り早めに医療機関を受診してください。

血尿の主な原因とリスク

血尿は、年齢によって原因になりやすい病気が異なります。ここでは、血尿の主な原因や主なリスクのほか、明らかな症状がみられない「無症候性血尿」や、原因が特定できない「特発性血尿」についても解説します。

若年層に多い原因

若年層における血尿の主な原因としては、尿路結石や急性膀胱炎、ナットクラッカー症候群などが考えられます。尿路結石は、腎臓から尿道までの尿路に結石ができる病気です。激しい背中の痛みが特徴であり、結石が尿路の組織を傷つけることで血尿が生じる場合もあります。急性膀胱炎では、膀胱内に細菌感染が発生し、頻尿や排尿時の痛み、血尿などがあらわれます。特に20代の女性に多く、通常は、抗生物質による治療が選択されます。ナットクラッカー症候群は、腎臓の静脈が腹部の動脈に圧迫される状態です。血尿に加え、腰や背中の痛みを伴うこともあります。

中高年に多い原因

中高年の血尿では、悪性腫瘍のリスクが高まります。代表的な原因には、膀胱がんや尿管がんなどの尿路のがん、前立腺肥大、尿路結石症などがあります。ただし、血尿があらわれた時にはすでに進行している場合もあるため、自己判断せず、できるだけ早めに泌尿器科を受診してください。また、尿検査は、目に見えない血尿の発見につながります。定期的に健康診断を受け、予防につなげましょう。

無症候性血尿とは

無症候性血尿とは、血尿以外に自覚症状や異常な検査所見が認められない血尿を指します。このような血尿でも、腎臓や尿路に病気が隠れている可能性があります。例えば、遺伝性がある「良性家族性血尿」という病気は、腎臓の機能に異常がない場合が多いですが、なかには「アルポート症候群」という、急激に腎臓の機能が低下する病気が含まれており、遺伝をもつ両親から産まれた子どもに偶然発症するケースがあります。継続的な血尿が認められる場合は、追加の検査が必要なケースもあるため、主治医と相談しながら方針を決めましょう。

心配のいらない血尿の特徴

尿検査で血尿が見つかっても、追加の検査で原因が明らかにならない場合は、「特発性腎出血」と診断される場合があります。特発性腎出血の診断では、他の病気に当たるか否かを判断するために様々な検査が行われることがあります。出血は自然に止まる場合もありますが、大量出血や、持続的な出血が生じている場合は、治療が必要なケースもあります。普段と異なる体調の変化を感じた際は、がまんせず、できるだけ早めにかかりつけの泌尿器科を受診してください。

経過観察でOKなケース

血尿は重い病気のサインである場合もありますが、必ずしもすべてのケースで治療が必要ではなく、経過観察になる場合もあります。経過観察になるケースや予防のためのポイントなどを解説します。

原因不明の血尿と経過観察

血尿が見られた場合でも、医療機関で検査して異常が認められない場合には経過観察となることがあります。その場合も時間が経ってから症状や異常があらわれたりするケースがありますので、体調を気にしながら経過観察しましょう。また、特にがんの場合はできるだけ早く発見することが大切ですので、経過観察となった場合もできるだけ早めに再検査を受けるようにして、やはり血尿がある場合には繰り返し詳しく検査をしてもらうようにしましょう。そのうえで、何度も検査して経過観察していても問題がない場合には、検査間隔をあけて様子をみるだけでよいと判断されます。

生活習慣の改善で予防できる場合

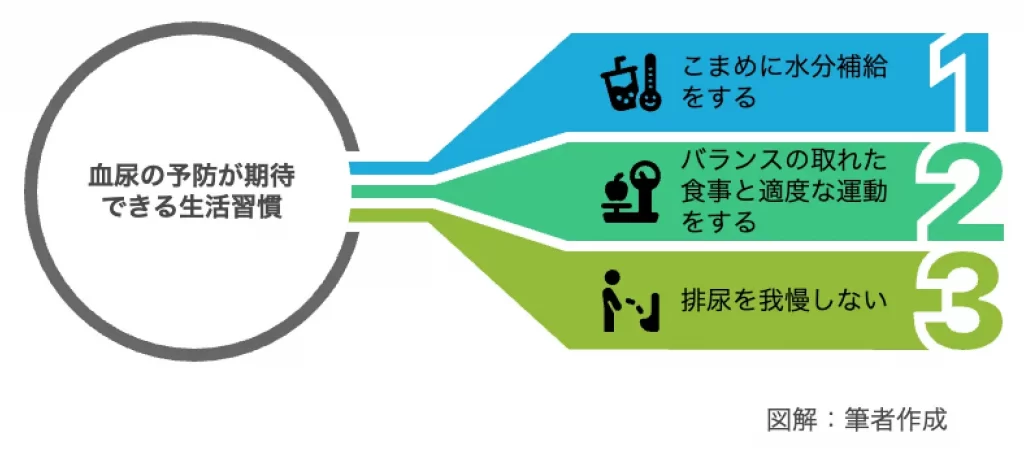

血尿の予防には、生活習慣の見直しが重要です。特に尿路結石や膀胱炎などの発症を予防するために、以下のような生活習慣が有効とされています。

- こまめに水分をとり、脱水にならないように注意する【尿路結石、急性膀胱炎の予防】

- 栄養バランスの取れた食事をとり、適度な運動を行う【尿路結石、急性膀胱炎の予防】

- 排尿をなるべくがまんしない【急性膀胱炎の予防】

ただし、心臓の病気がある人など、水分摂取が制限されている場合は自己判断せず、あらかじめ医師に相談してください。また、定期的な健康診断、人間ドックの活用も血尿の早期発見に役立ちます。生活習慣の改善や健康診断の活用により、病気の予防、早期発見に努めましょう。

どのタイミングで受診すべき?

血尿が発見された場合は、できるだけ早めに医療機関を受診することが大切です。ここでは血尿のタイプに応じた受診のタイミングを解説します。

肉眼的血尿はすぐに受診を

尿の色が赤、ピンク、茶色に変化している場合は、できるだけ早めに医療機関を受診してください。急性膀胱炎や尿路結石、腎臓や膀胱のがん、前立腺がん、前立腺炎、前立腺肥大症などの病気が疑われるためです。血尿は一時的なものであり、数回の排尿で治まる場合もありますが、治ったと判断して放置すると、病気の発見が遅れるおそれがあります。痛みなどの症状がなくても、できるだけ早めに泌尿器科を受診してください。

尿潜血陽性の場合の流れ

健康診断で尿潜血陽性(尿に血が混じっている)と指摘された場合は、泌尿器科を受診し、原因の特定に向けた検査を受けましょう。実際の診療では必要に応じて、以下のような検査が行われます。

- 尿沈渣(ちんさ)

- 画像検査(超音波検査、CT検査など)

- 血液検査

- 内視鏡検査(膀胱鏡)

- 病理検査

健康診断における尿潜血陽性は、病気の早期につながる可能性があります。自覚症状がない場合でも、できるだけ早めに泌尿器科を受診してください。

何科を受診すべき?(泌尿器科/腎臓内科/婦人科)

血尿に気づいた時や、健康診断で血尿を指摘された時は、まず泌尿器科を受診しましょう。血尿が尿路結石や膀胱がん、腎臓がんなどの泌尿器系の病気のサインである可能性があるためです。腎臓内科では、腎炎や腎不全などの腎臓の機能にかかわる診断や治療が行われます。腎臓の機能が低下している場合には、泌尿器科から紹介される場合もあります。

女性の場合、下着に血液が付着していても、血尿によるものか月経や不正出血によるものか、判断がつかない場合もあるかもしれません。泌尿器科で異常が認められなかった場合には、婦人科の受診により原因が明らかになる可能性があります。不正出血が疑われる場合は、細胞診や超音波検査などの検査を行います。

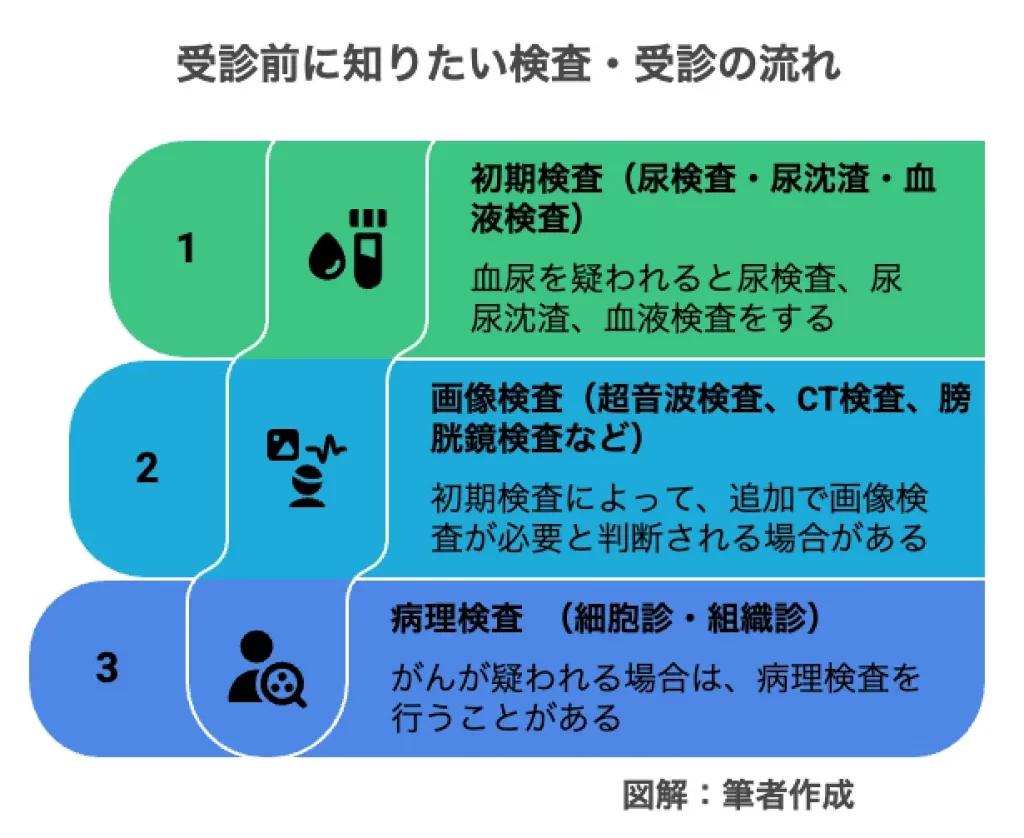

受診前に知りたい検査・受診の流れ

血尿が疑われる場合、原因の特定のために様々な検査が行われる場合があります。ここでは、尿検査や血液検査、主な画像検査、病理検査の検査について説明します。

初期検査(尿検査・尿沈渣・血液検査)

通常、血尿が疑われると尿検査や尿沈渣、血液検査などが行われます。尿検査では、尿中に赤血球やタンパク質、糖が含まれていないか確認しますが、検査では陽性でも、実際には血液が含まれていないケースもあるため、より詳しく調べるために尿沈渣が行われます。尿沈渣では尿を遠心分離し、沈殿物を観察します。血液検査では、腎臓の機能や腫瘍マーカー(がんに特徴的な物質)の値を確認します。これらの検査はいずれも侵襲性が少なく、短時間で結果がわかります。

画像検査(超音波検査、CT検査、膀胱鏡検査など)

尿検査や血液検査によって、追加の検査が必要と判断された場合には、画像検査が追加される場合があります。超音波検査は、膀胱や腎臓の観察に有効とされています。一般的には、検査では痛みを伴いません。CT検査では、身体の輪切り画像を撮影し、臓器の形状を観察します。病気の大きさや広がりを把握するのに役立ちます。膀胱鏡検査では、内視鏡を尿道に挿入して膀胱の内部を直接観察します。挿入による痛みや不快感がある場合があるため、不安に感じる場合は前もって医師や看護師に相談しておきましょう。

病理検査(細胞診・組織診)

がんが疑われる場合には、病理検査(細胞診、組織診)が行われることがあります。細胞診では尿中に含まれる細胞、組織診では病変から採取した組織を顕微鏡で観察します。膀胱がんでは尿の細胞診、腎臓がんでは腎臓病変の組織診が行われる場合があります。組織診では、針を刺して病変を採取するため、痛みを伴うこともありますが、通常は局所麻酔が使用されます。不安があれば前もって伝えておきましょう。

血尿に関するQ&A

ここでは、血尿に関するよくある質問に回答します。

- 痛くない血尿なのに「がん」であることはありますか?

- 膀胱鏡検査やCT検査は痛いですか? 費用はどのくらいかかりますか?

- 検査で異常がなければ放置して大丈夫ですか?

1つずつ見ていきましょう。

Q:痛くない血尿なのに「がん」であることはありますか?

A:血尿が続く場合は、膀胱がんや腎臓がんのサインである可能性があります。症状がみられずにがんが進行しているケースもあるため注意が必要です。痛みがなかったり、血尿の症状が止まっていたりする場合でも、自己判断せず、医療機関を受診しましょう。

Q:膀胱鏡検査やCT検査は痛いですか? 費用はどのくらいかかりますか?

A:膀胱鏡検査では、痛みや不快感がある場合もあります。検査を不安に感じる場合は、医師や看護師に前もって相談しておくと安心です。CT検査では、基本的に痛みを感じる場合はありませんが、造影剤を使用する場合には、静脈に針を刺す時の痛みや造影剤の注入による熱感などを感じることがあります。費用は保険適用(3割負担)で、膀胱鏡検査は約3,000円、造影剤を使用したCT検査は約8,000~10,000円です。

Q:検査で異常がなければ放置して大丈夫ですか?

A:一度の検査で異常が見つからなかった場合でも、血尿が続く場合は医師に再度相談しましょう。時間が経ってはじめて診断がつく場合があるからです。もちろん経過観察中に普段と異なる体調の変化や違和感が生じた場合には、できる限り早めに医療機関を受診してください。

まとめ:迷った場合は、専門医に相談を

血尿が出た場合や健康診断で尿潜血陽性を指摘された場合は、自覚症状がなくても早めに医療機関を受診しましょう。特に尿の色が赤・ピンク・茶色に変化している時は、重い病気の可能性もありますので先延ばしにしないことが大切です。まずは泌尿器科の受診が基本ですが、月経や不正出血との区別が難しい場合は婦人科を受診してもいいと思います。また、血尿が続く場合は、一度の受診で問題がなくても早めに再検査することをお勧めします。

これからも健康に関する正しい知識を身につけて、自分や家族の健康を守りましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

前立腺の異変を調べてみませんか?

・日本医師会 認定産業医

・日本内科学会 認定内科医

・日本神経学会 神経内科専門医・指導医

2003年奈良県立医科大学卒

名古屋大学大学院で博士号取得

これまでトヨタ記念病院、名古屋大学病院などで臨床、教育、研究に従事。2年半のトロント小児病院でのポスドク後、現在は臨床医として内科診療に携わる一方で複数の企業で産業医として働き盛り世代の病気の予防に力を入れている。また2022年に独立し、創薬支援のための難病患者データベースの構築や若手医療従事者の教育を支援する活動を行っている。