そのめまいは放置して大丈夫? 原因や対処法、受診の目安を解説

164

164

めまいは繰り返すと日常生活に支障をきたすこともあります。この記事では、めまいの原因や種類、予防法や対処法をわかりやすく解説します。自分のめまいのタイプや受診の目安がわかり、適切な対処や予防ができるようになるので、ぜひ最後までご覧ください。

めまいとは? 症状の種類と特徴

めまいは症状であり、病名ではありません。

めまいの原因はさまざまで「頭がくらくらする」「立ちくらみがする」といった特徴により、以下の3つにわけられます。

- 回転性めまい

- 浮動性めまい

- 立ちくらみ・失神型

それぞれ、みていきましょう。

回転性めまい

回転性めまいは、周囲がグルグル回っているように感じるめまいです。

床や壁が動いているようにみえたり、回っているような感覚がしたりするのが特徴で、立っていられないほどのふらつきを伴うこともあります。

原因の1つは、バランス機能をコントロールする内耳の異常です。具体的には、耳石の位置ずれで起こる「良性発作性頭位めまい症」やリンパ液の増加による「メニエール病」、平衡感覚をつかさどる前庭神経の炎症による「前庭神経炎」などが挙げられます。いずれも内耳の機能に影響を与え、回転性めまいを引き起こします。

浮動性めまい

浮動性めまいは、ふわふわと宙に浮いているように感じるめまいです。まるで船に乗っているような揺れを感じたり、地面が動いているような感覚がしたりすることがあります。

原因は内耳の異常やストレス、自律神経の乱れなどです。脳梗塞などの脳の病気が関係していることもあり、複数の要因が作用して浮動性めまいを引き起こすケースもあります。

立ちくらみ・失神型

立ちくらみ・失神型は、急にクラっとして視界が暗くなったり、気が遠のくように感じたりするめまいです。ときには意識を失って倒れてしまうこともあります。

原因は長時間の立ち仕事、貧血、脱水症、不整脈など多岐にわたり、さまざまな要因による一時的な脳の血流不足により症状が表れます。

「起立性低血圧」「神経調節性失神」などが関係することもあり、自律神経の乱れにより血圧や心拍数が変動して、立ちくらみが起きてしまうのです。

めまいの主な原因と注意すべき疾患

めまいが起こる原因はさまざまで、対処法や予防法も異なります。

ここからは、めまいを感じる方が「病院に行く基準」「生活で気をつけること」がわかるように、めまいの主な原因に分けて解説します。

- 耳の病気が原因のめまい

- 脳の病気が原因のめまい

- 自律神経やストレスによるめまい

- 生活習慣や日常的要因によるめまい

それぞれ、みていきましょう。

耳の病気が原因のめまい

めまいの原因となる主な耳の病気は以下のとおりです。

良性発作性頭位めまい症

良性発作性頭位めまい症は、頭を動かしたときにグルグル回るようなめまいを感じる病気です。

耳の奥にある「耳石(じせき)」が何らかの理由ではがれ、バランス感覚をつかさどる三半規管に入り込むことで発症します。寝返りや起き上がったときに症状が出やすく、頭痛や吐き気を伴うこともあります。

メニエール病

メニエール病は、内耳のリンパ液が過剰に溜まることでめまいや耳鳴り、難聴などの症状が表れる病気です。視界が回っているようなめまいを感じ、症状が数時間続くこともあります。症状を繰り返しながら、難聴をはじめとする聴覚障害につながるケースもあります。

前庭神経炎

前庭神経炎は、内耳にある前庭神経に起きる炎症です。前庭神経はバランスをつかさどる神経です。この部分で炎症が生じると、吐き気や嘔吐を伴う激しいめまいを起こす可能性があります。ほかの病気とは異なり、耳鳴りや難聴を伴うことが少ないといった特徴があり、ウイルス感染が原因の1つと考えられています。

内耳炎・中耳炎

内耳炎や中耳炎は、聴覚やバランス感覚をつかさどる内耳や中耳に起こる炎症です。めまいのほかに頭痛や耳鳴りなどの症状が出ることもあります。インフルエンザや流行性耳下腺炎(おたふく風邪)など、ウイルスや細菌感染をきっかけに起こります。

脳の病気が原因のめまい

めまいの原因となりうる主な脳の病気は以下のとおりです。

脳梗塞

脳梗塞は、脳の血管が詰まることで脳細胞が壊死する病気です。症状にはめまい、身体のマヒやしびれなどが挙げられます。特に、小脳は体のバランスをとったり、スムーズに動いたりするために必要な調整を行う部位であり、小脳梗塞が起きるとめまいだけでなく「まっすぐ歩けない」「うまく体が動かない」などの症状が出ることもあります。

脳梗塞は、早期の治療が何よりも重要です。発症から経過時間が予後を大きく左右します。少しでも異変を感じた際は、ためらわず、できるだけ早く医療機関を受診してください。

高血圧や動脈硬化などの生活習慣病によりリスクが増すため、生活習慣病のある方は定期的に脳ドックなどの検査と予防をお勧めします。

脳出血

脳出血は、脳内の血管が破れて出血することで頭痛とめまい、吐き気や意識障害などの症状が生じる病気です。高血圧などの生活習慣病によりリスクが増すと言われています。突然の頭痛に加えて、めまいや体のマヒ、しびれ、言葉のもつれなど、異常を感じた際は、すぐに医療機関を受診してください。

大脳白質病変

大脳白質病変は、脳深部にある大脳白質の血流不足により起こる変化の総称です。高齢者に多く、慢性的なふらつきやめまいを引き起こすことがあります。

大脳白質病変は高齢者の7~8割以上に見られ、主に加齢現象と考えられています。一方で、病変が進むと脳卒中の危険因子になると言われており、原因不明の体調不良のほか、近年では認知症やうつ病の発症にも関連すると報告されています。

めまいに加えて、徐々に進行する物忘れや原因のはっきりしない体調不良などが見られる場合には、脳の健康状態を把握するためにも、脳ドック検査で大脳白質病変の有無や進行の程度を確認されることをお勧めします。

早期の把握が、将来的な脳疾患の予防や適切な対応につながります。

自律神経やストレスによるめまい

自律神経の異常やストレスをきっかけとするめまいは、現代社会で多くの方が経験する症状でしょう。主な原因は以下のとおりです。

自律神経失調症

自律神経は体内のさまざまなバランスを整えるための神経です。

ストレスや疲れが続くと、自律神経のバランス機能が乱れ、ふわふわしためまいやふらつきを感じるケースがあります。

自律神経は体温や血圧の調整にも関わるため、めまいだけでなく動悸や冷えなど、さまざまな不調として表れることもあります。特に、忙しく働いている方や、不規則な生活を送っている方は、自律神経が乱れやすいので注意しましょう。

起立性調節障害

起立性調整障害とは、思春期の子どもや若年層にみられることの多い病気です。

急に立ち上がったときに自律神経の調整がうまくいかず、血圧が一時的に下がりふらつきやめまいが起こります。子どもの場合は、症状が続くことで生活リズムや学力に影響することもあるため、早めの対応が大切です。

パニック障害

突然の不安感やパニック発作時に、めまいや息苦しさを感じることもあるでしょう。

このような症状は、ストレスを抱えている方や、不安を抱えやすい方にみられやすいと言われています。心の状態が影響しているため、「また発作がくるのでは」と不安になることでさらに悪循環に陥るケースもあります。

過換気症候群

呼吸が浅く、速くなることで体内の二酸化炭素が減り、めまいや手足のしびれ、動悸などの症状が出ることがあります。主にストレスや不安、過度な緊張が引き金となるため、精神的な負担がかかっているときに起こりやすいといわれています。

改善には、ストレスの原因をみつけて生活習慣を整えることも大切で、症状が続くときは心療内科や精神科の受診も検討しましょう。

生活習慣や日常的要因によるめまい

生活習慣や日常の要因が原因で起こるめまいには、以下のようなものがあります。

睡眠不足

しっかり眠れていないと疲れやすくなり、自律神経が乱れやすく、めまいを感じる場合があります。仕事が忙しい方や夜勤がある方は、質の良い睡眠がとれるように気をつけましょう。

脱水症

水分不足により血液の循環が悪くなると、脳に十分な酸素や栄養が届きづらくなり、めまいを引き起こします。夏場や運動後に多くみられるため、普段からこまめな水分補給を意識しましょう。

栄養不足

栄養不足による貧血、低血糖などもめまいの原因です。

鉄分や糖、ビタミンの不足が影響し、めまいやふらつきが生じることもあるため、偏食傾向がある方や食事を抜くことが多い方は注意しましょう。

飲酒やカフェインの過剰摂取

アルコールやカフェインの過剰摂取により、体内の水分や電解質のバランスが崩れることがあります。

結果として脱水気味になり、めまいやふらつきのきっかけとなります。お酒をよく飲む方やコーヒー、エナジードリンクを頻繁に飲む方は、飲みすぎに気をつけましょう。

過剰なダイエット

無理な食事制限は、栄養不足によるめまいの原因となります。

ダイエットや食事に関連しためまいは、生活習慣の見直しにより改善できることもあります。日々の生活から健康的に過ごせるように意識しましょう。

めまいが起きた時の応急処置とセルフチェック

めまいが起きると不安や戸惑いを感じることがあります。そんなときは、まずは落ち着いて適切な応急処置を試みるのが大切です。自分でできる応急処置と、症状のセルフチェックをご紹介します。

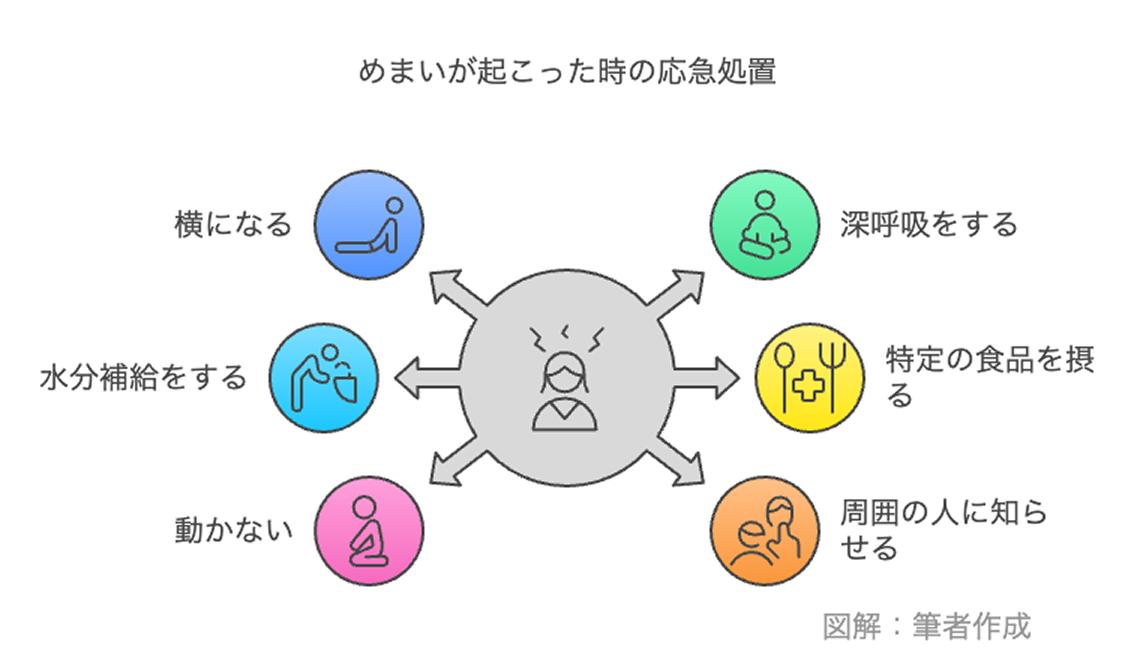

その場でできる応急処置

めまいが起こったときの対応をご紹介します。なお、これらは精神的な原因、低血糖、熱中症など、めまいの原因がはっきりしている場合のものです。

めまいは重大な疾患に関連する可能性があります。症状が強いときや、あきらかな異常を感じたときは、自己判断せず専門の医療機関を受診しましょう。

横になる

めまいを感じたら、すぐに安全な場所で横になりましょう。頭をすこし高めにして、全身をリラックスさせることが大切です。

深呼吸をする

深呼吸を数回行い、心を落ち着かせましょう。静かな環境でリラックスすることや、水分を補給することでめまいの症状が緩和される場合があります。

水分補給をする

脱水症や熱中症が原因でめまいが起こることもあります。その場合はスポーツドリンクや冷たい水を少しずつ補給しましょう。「経口摂取が難しい」「意識がもうろうとしている」といったケースは救急車を呼んで医療機関を受診しましょう。

特定の食品を摂る

低血糖が原因の場合はお菓子やジュースなど、糖分を含む食品を少量摂取して、血糖値を安定させましょう。低血糖が続く場合や、経口摂取が難しい場合は自己判断で対応せず、医療機関を受診しましょう。

動かない

めまいがひどいときは、無理に動かず安静にすることが大切です。動こうとすることで、めまいがさらに悪化する可能性があります。特に頭の動きを最小限にするよう心がけましょう。

周囲の人に知らせる

周囲にいる人に自分の状態を伝え、必要であればサポートをお願いしましょう。

すぐに病院へ行くべき?セルフチェックのポイント

「めまいがあり不安がある」「症状が収まらない」といったときは専門の医療機関に相談しましょう。特に以下の症状がある場合は、重大な疾患である可能性があるため、注意が必要です。

- 1. 38.5℃以上の発熱がある

- 2. 激しい頭痛を伴う

- 3. 胸の痛みや脈の乱れがある

- 4. 耳鳴りや耳の痛みがある

- 5. 嘔吐や強い吐き気を伴う

- 6. じっとしていてもめまいが続く

- 7. 言葉が出ない。または、ろれつが回らず話すのが難しい

- 8. 視界がかすむ。または、ものが二重にみえる

- 9. 身体の片側だけのマヒや脱力感など感覚の異常がある

- 10. 一時的な意識喪失(失神)や意識障害を伴う

これらの症状があるときは自己判断での対応は危険です。すみやかに専門医の診察を受けましょう。

病院は何科に行くべき?診療科の選び方

めまいの症状によって、受診すべき診療科は異なります。

めまいだけでなく、上記の症状が付随する場合には、脳の病気が疑われます。緊急対応が必要なケースがありますので、「神経内科」「脳神経外科」を受診しましょう。症状が強く、ご自身での移動が困難な場合には、ためらわずに救急車を要請することをお勧めします。脳の病気の場合、早期の発見と迅速な治療が何よりも重要です。

グルグル回るようなめまい、難聴、耳鳴りを伴うときは「耳鼻咽喉科」を受診しましょう。耳鼻咽喉科では、聴力検査や平衡感覚の検査を通じて、耳の病気の有無を調べます。はっきりした原因がわからない「なんとなくふらつくような慢性的なめまい」も、まずは耳鼻科が入り口になるでしょう。

また、血圧や血糖など身体の内側の問題が気になるときは「内科」、ストレスや自律神経の乱れが関係していそうなら「心療内科」や「精神科」も選択肢になります。

どの診療科を受診すれば良いか迷ったときは、まずは「かかりつけ医」や「総合診療科」に相談してください。全身状態を確認してもらい、必要に応じて専門の診療科を紹介してもらうことで、適切な治療につながるでしょう。

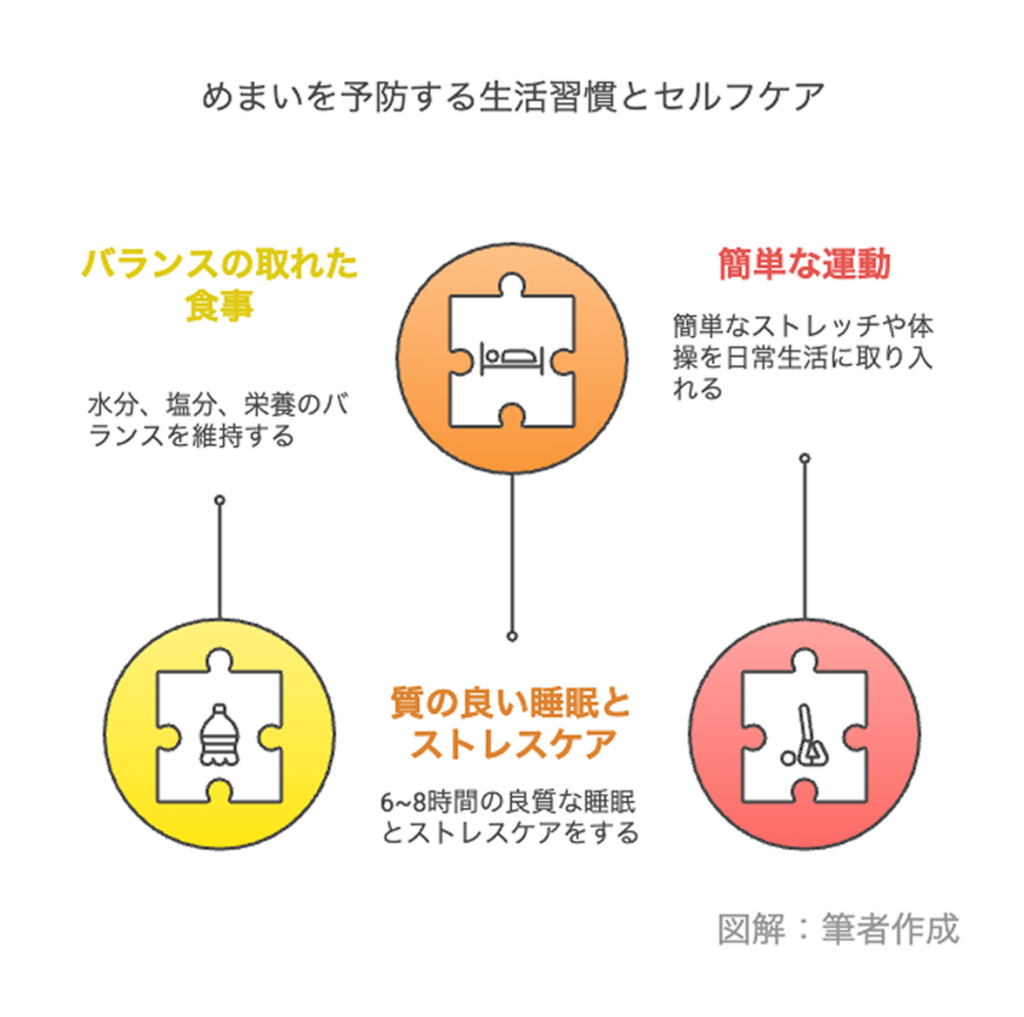

めまいを予防する生活習慣とセルフケア

めまいを予防するためには、バランスのとれた生活習慣と適切なセルフケアが重要です。普段から体調を整えて、ストレスをやり過ごすことがめまい予防につながるでしょう。

ここからは、日々の生活にとり入れやすい具体的な方法をご紹介します。

水分・塩分・栄養バランスを整える食事

めまいを防ぐためには「水分・塩分・栄養」を整えることが大切です。

水分が不足すると血流が悪くなり、めまいやふらつきにつながることもあります。こまめな水分補給には、ミネラルウォーターやスポーツドリンクが効果的です。また、スープや味噌汁などで適度に塩分を摂るのもポイントです。野菜や果物からはビタミンやミネラルをしっかり補えます。魚や海藻、鶏肉、卵、大豆製品などをとり入れて、身体に必要な栄養をまんべんなく摂りましょう。

質の良い睡眠とストレスケア

めまいを予防するためには、質の良い睡眠とストレスケアが欠かせません。成人にとって理想的な睡眠時間は6〜8時間だと言われています。しっかり眠ることで疲れが回復し、ストレス耐性も高まります。

また、寝る前の過ごし方も大切です。スマートフォンやテレビなどのスクリーンを見ることを避け、温かいお風呂に入ったり、軽い読書をしたりするなど心が落ち着く時間を作ってみましょう。

ストレスをため込まないためには、自分にあったリラックス方法をみつけることがポイントです。

ヨガや瞑想、深呼吸などの方法は心身をやさしく整えてくれます。散歩や運動など気分転換に身体を動かすのもおすすめです。これらを日々の生活にとり入れることで、心と身体のバランスを保ちやすくなります。

簡単なストレッチや体操

めまいの予防に、簡単なストレッチや体操を日常生活の中にとり入れるのも良いでしょう。おすすめは首や肩のストレッチです。首を前後左右にゆっくり動かすだけでも筋肉の緊張をほぐし血行を改善できます。なお、高血圧や動脈硬化、心疾患、脳血管障害の既往がある方や、体調に不安のある方は、体操を始める前にかかりつけ医に相談することをおすすめします。

平衡感覚を鍛えるための片足立ちや、深呼吸を組み合わせたゆるやかな体操もおすすめです。習慣化することで、自律神経を整える効果が期待できます。日常生活のなかでできるめまい予防のストレッチを具体的にみていきましょう。

下記をそれぞれ10秒ずつ、1セットを1〜5回ほど行います。

- 1. 仰向けに寝る

- 2. 顔だけ右へ向く

- 3. 仰向けに戻る

- 4. 顔だけ左へ向く

この体操は内耳の平衡感覚に関連するめまいの予防法です。首が痛いときは無理せず、身体ごと左右を向きながら行いましょう。

体調や身体の状態には個人差があります。ストレッチや体操の実施によってかえって不調を感じる場合もありますので、その際は無理をせず、医師の判断を仰いだうえで、適切にご対応ください。

まとめ:めまいは放置せず、症状に応じた受診を。

めまいは一時的な不調として見過ごされがちですが、重大な病気が隠れている可能性があります。

特に「激しいめまいが繰り返し起こる」「ほかの症状も伴う」といった場合は早めの受診が大切です。

生活習慣の改善、ストレスの管理など日常のセルフケアも予防に役立ちますが、自己判断せず専門医に相談してみましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

・日本救急医学会専門医

・日本脳神経外科学会専門医・指導医

・日本脳神経外傷学会専門医・指導医

・日本脳卒中学会専門医・指導医

・日本認知症学会専門医・指導医

・日本脳ドック学会認定医

・日本がん治療認定医機構がん治療認定医

・日本医師会認定産業医

・臨床研修指導医

2007年 東北大学医学部医学科卒業

横浜市立大学大学院医学研究科で博士号取得

救急医療、脳神経外傷、認知症を専門とし、脳卒中・頭部外傷の急性期治療から慢性期の認知機能評価まで幅広く対応しています。ドイツ(チュービンゲン大学 統合神経科学センター)・米国(サウスカロライナ医科大学)での研究経験を活かし、臨床・教育・研究のバランスを重視した医療の実践に努めています。