インフルエンザの高熱にどう対処する? 解熱薬の選び方と子どもの脳症を予防するためのポイント

60

60

特に、小さな子どもは体温調節機能が未熟なため、高熱による影響が大きく、家庭での適切なケアが非常に重要です。この記事では、インフルエンザの際に使用できる解熱薬の種類、安全な使い方、そして最も注意すべきインフルエンザ脳症の予防について詳しく解説します。

【この記事のポイント】

・インフルエンザ罹患時に使える解熱剤、使ってはいけない解熱剤がわかる

・子どものインフルエンザ脳症の初期症状と対処法がわかる

・家庭でできるケアと、すぐに病院へ行くべきサインがわかる

1. インフルエンザで高熱が出るのはなぜ?

インフルエンザウイルスに感染すると、私たちの身体は免疫システムを活性化させ、ウイルスと戦うために「サイトカイン」という物質を放出します。このサイトカインの働きにより脳の体温調節中枢(視床下部)が刺激され、体温が上昇します。これが「発熱」の仕組みです。

発熱自体はウイルスの増殖を抑える効果も期待できる防御反応ですが、40度を超えるような高熱が続くと、体力の消耗が激しくなり、子どもでは「熱性けいれん」、まれに「インフルエンザ脳症」といった重い合併症のリスクを高めることがあります。

2. 注意すべき解熱剤の選び方【インフルエンザでは禁忌の薬も】

高熱や身体の痛みはつらいものですが、解熱剤は使い方を間違うとリスクを伴います。特にインフルエンザの際は、使用する薬の成分に注意が必要ですb。

2.1. 子どもにも比較的安全に使える「アセトアミノフェン」

- 特徴:発熱や痛みを和らげる作用が比較的穏やかで、小児のインフルエンザにおいても安全性が高いとされ、第一選択薬として推奨されています。

- 注意点:用法・用量を守ることが大前提です。特に肝臓に持病がある方や、日常的に飲酒量が多い大人は、使用前に医師・薬剤師への相談が必要です。体重に合わせて正確な量を使用してください。

2.2. 注意が必要な「NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)」

- 特徴:イブプロフェンやロキソプロフェンなどがあり、解熱・鎮痛効果が強いのが特徴です。

- 注意点:胃腸障害や腎機能障害などの副作用リスクがあります。インフルエンザの際には、アセトアミノフェンが推奨されており、NSAIDsの使用は慎重に判断されるべきです。特に次に挙げる禁忌薬との関連から、自己判断での使用は推奨されません。

2.3. 【重要】インフルエンザの時に使ってはいけない解熱剤

インフルエンザの際、特に15歳未満の小児に対しては、以下の成分を含む解熱剤の使用はインフルエンザ脳症との関連が指摘されているため、原則として使用を控えるべきです(禁忌)。

- ジクロフェナクナトリウム

- メフェナム酸

これらの成分は、市販の風邪薬や解熱鎮痛薬に含まれていることがあります。市販薬を購入する際は、必ず薬剤師に相談し、成分を確認してください。医療機関で処方された解熱剤であっても、インフルエンザの診断を受ける前に処方されたものは、使用を一旦中止し、医師や薬剤師に確認しましょう。

3. 怖い合併症「インフルエンザ脳症」とは

3.1. 発症のメカニズムと解熱剤との関係

インフルエンザ脳症は、ウイルスに対する身体の免疫反応が過剰になること(サイトカインストーム)により、脳に急激な炎症や浮腫(むくみ)が起こる、非常に重篤な合併症です。

高熱そのものが直接の原因ではありませんが、ジクロフェナクナトリウムなどの一部の解熱剤の使用が脳症の発症や重症化に関与している可能性が国の研究などで指摘されています。 そのため、インフルエンザが疑われる場合は、解熱剤の選択が極めて重要になるのですa。

3.2. 子どもに多い危険なサイン

インフルエンザ脳症は、特に5歳以下の乳幼児に多く見られます。発熱から半日から2日程度での間に以下のような症状があらわれたら、脳症の可能性があります。夜間・休日を問わず、ただちに救急医療機関を受診してください。

- 意識障害:呼びかけに答えない。視線が合わない。意味不明な言動がある。

- けいれん:白目をむいて手足が硬直する。ガクガクと震える。けいれんが5分以上続く。

- 異常な言動・行動:急に怒鳴ったり、暴れたりする。幻覚が見えているような言動がある。

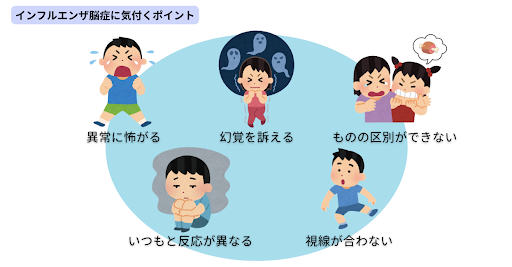

3.3「インフルエンザ脳症」に気が付くポイント

次のようなサインに注意すると早期発見につながります。

こうした症状が見られた場合は、すぐに医療機関を受診し、専門医による診察が必要です。インフルエンザ脳症は早期対応が非常に重要なため、通常のインフルエンザ症状と比較して「意識や行動の異変」に特に注意することがポイントです。

4. 家庭でできるケアと受診の目安

4.1. 水分補給と休養の重要性

高熱時は汗を多くかくため、脱水症状になりやすいです。経口補水液や麦茶、湯冷ましなどでこまめに水分を補給しましょう。また、体力の消耗を抑えるため、暖かくして静かに休める環境を整えることが回復への一番の近道です。

4.2. こんな時はすぐに医療機関へ(受診を判断するサイン)

以下の症状が見られる場合は、インフルエンザ脳症以外の合併症(肺炎、心筋炎など)や重症化のサインかもしれません。かかりつけの小児科や内科を受診してください。夜間・休日で判断に迷う場合は、子ども医療電話相談(#8000)などを利用し、指示を仰ぎましょう。

- インフルエンザ脳症が疑われるサインがある (救急要請も検討)

- 呼吸が速く、苦しそう。顔色が悪い(土気色、紫色など)

- 水分が摂れず、ぐったりして元気がない

- 解熱剤を使っても一時的にしか熱が下がらず、高熱が3日以上続く

5. まとめ:インフルエンザを安全に乗り切るために

インフルエンザで高熱が出ている時、解熱剤はつらい症状を和らげる助けになりますが、その選択と使用は慎重に行う必要があります。市販薬を自己判断で服用することは避け、必ず医師の診察を受けるか、薬剤師に相談してください。

家庭では薬に頼るだけではなく、十分な休養と水分補給を心がけ、子どもの様子を注意深く観察することが何よりも大切です。そして、「いつもと違う」「様子がおかしい」と感じた時に医療機関にためらわずに相談することが、子どもを重い合併症から守ることにつながります。

【参考文献】

a: 日本小児科学会「インフルエンザ脳炎・脳症研究班報告」

b: 厚生労働省「インフルエンザによる発熱に対して使用する解熱剤について」

c: 日本感染症学会「抗インフルエンザ薬の使用について」

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

薬剤師、薬学博士

在宅医療からオンラインまで、あらゆるチャネルで「薬を届ける」ことに挑戦しています。常に新しい仕組みを模索し、患者さんがどこにいても安全に医療サービスを受けられる未来を創ります。