もしかしてインフルエンザ? 潜伏期間、初期症状、風邪との違いを解説

6421

6421

冬場にこうした症状が出ると、インフルエンザへの感染が心配になる方も多いのではないでしょうか。

インフルエンザは知らないうちに感染し、また周囲に感染を広げてしまう可能性があります。高齢者や乳幼児、持病のある方は重症化しやすいため、潜伏期間や症状について正しい知識を持つことが重要です。

この記事では、インフルエンザの潜伏期間、風邪とは異なる特徴的な初期症状、そして感染を広げないためのポイントをわかりやすく解説します。危険なサインを見逃さず、早期に対応するための知識を身につけましょう。

1. インフルエンザウイルスの特徴と流行時期

インフルエンザとは、インフルエンザウイルスによる急性呼吸器感染症です。日本では例年12月から翌3月までが流行シーズンとなり、1~2月にピークを迎えます。

流行の中心となるウイルスには主にA型とB型の2種類があり、それぞれ特徴が異なります。

- A型インフルエンザ:感染力が強く、世界的な大流行(パンデミック)を引き起こすことがあります。38℃以上の高熱、関節痛、筋肉痛といった症状が全身に急激にあらわれるのが特徴です。

- B型インフルエンザ:A型に比べて症状は比較的穏やかで、流行も限定的ですが、子どもではお腹の症状(腹痛、下痢)が出やすい傾向があります。

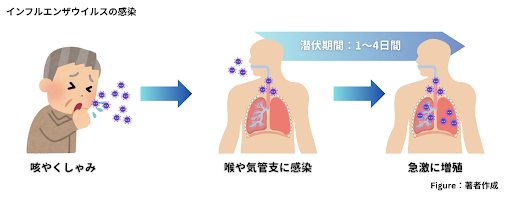

2. 「潜伏期間」とは? 感染から発症までの流れ

潜伏期間とは、ウイルスが体内に侵入してから、最初の症状があらわれるまでの期間のことです。インフルエンザウイルスの潜伏期間は通常1~4日(平均2日)とされています。

この期間は症状が全くないため、感染に気づくことは困難です。しかし、体内ではウイルスが急速に増殖しており(24時間で1個が100万個に増えるとも言われます)、症状が出る前日から、周囲の人にウイルスをうつす可能性があります。

3. インフルエンザの初期症状【風邪との違いチェックリスト】

インフルエンザと風邪(普通感冒)は症状が似ていますが、発症の仕方や症状の強さに違いがあります。以下の表でセルフチェックしてみましょう。

| 症状の種類 | インフルエンザ | 風邪 |

| 発症の仕方 | 急激 | ゆるやか |

| 発熱 | 38℃以上の高熱が突然出る | 微熱から38℃程度までのことが多い |

| 全身症状 | 強い(悪寒、倦怠感、関節痛、筋肉痛) | 軽いことが多い |

| 局所症状 | 咳、喉の痛み(鼻水、くしゃみは比較的少ない) | 鼻水、くしゃみ、喉の痛みが中心 |

子ども特有の症状

- 嘔吐や下痢などの消化器症状を伴うことがある

- 高熱による食欲不振やぐったりした様子が見られる

- 乳幼児は体調が急変することがある

大人と子どもの初期症状比較表

| 症状 | 大人 | 子ども |

| 発熱 | 38~40℃の高熱が急に出る | 同様に高熱、長く続くことも |

| 倦怠感 | 動くのもつらいほどのだるさ | 強い倦怠感+ぐったりすることも多い |

| 関節・筋肉痛 | 背中や肩・腰の筋肉痛 | 筋肉痛は少なめだが全身だるい |

| 咳 | 乾いた咳が多い | 乾いた咳が中心、嘔吐も伴うことも |

| 鼻水・くしゃみ | 軽いことが多い | 軽い、またはほとんどなし |

| 消化器症状 | ほとんどなし | 嘔吐・下痢が伴うことも |

| 食欲 | 軽く減ることが多い | 高熱で食欲不振になることが多い |

【症状からの見分け方】

- 大人でも「身体が重くて動けない」「関節や筋肉が痛い」「突然高熱が出た」といった症状が出た場合は、風邪よりインフルエンザの可能性が高い

- 症状が急に強く出ることや、全身に症状があらわれることが、風邪との大きな違い

- 子どもでは消化器症状やぐったり感が出ることがあるため、体調の変化に敏感に対応することが重要

ただし、これはあくまで目安です。インフルエンザでも熱が高くならないことや、風邪で強い症状が出ることもあります。正確な診断のためには、医療機関(内科・小児科)での迅速診断キットによる検査が必要です。

4. 発症後の典型的な経過と回復までの目安

合併症がなければ、通常は発症後3~4日で症状のピークを越え、7~10日ほどで回復します。ただし、体力が完全に戻るには時間がかかるため、無理は禁物です。

| 日数 | 症状の目安 | 詳細な特徴 |

| 初期2~3日 | 高熱、全身倦怠感、関節痛が強く出る | 急な高熱(38~40℃)とともに、体の節々が痛く、動くのも辛い状態。食欲が低下し、水分摂取も少なくなることがある。 |

| 中期3~5日 | 熱は徐々に下がるが、倦怠感や咳が残る | 高熱は落ち着くが、体のだるさが続き、咳やのどの不快感が残る。乾いた咳が多く、夜間に悪化することもある。 |

| 回復期 | 体調は回復するが、倦怠感や咳は1週間程度続くことも | 熱はほぼ平熱になり、日常生活が可能になる。ただし、疲れやすさや軽い咳が残ることもあり、無理に活動すると再び体調を崩すこともある。 |

- 発症初期は安静にし、こまめに水分を補給することが重要です。高熱や全身の倦怠感が強い場合は無理に動かず、十分な休養を取ることが回復を早めます。

- 中期では、熱が下がっても体力が完全に戻っていないため、軽い家事や日常活動でも疲れやすくなります。

- 回復期は、症状が落ち着いても咳や倦怠感が残ることが多く、体調管理を続けることが再感染や合併症の予防につながります。

5. 【重要】すぐに病院へ行くべき危険なサイン(レッドフラグ)

インフルエンザは重症化すると肺炎や脳症などの命に関わる合併症を引き起こすことがあります。以下の症状が見られた場合は、夜間や休日でもためらわず、ただちに救急外来を受診するか、救急車を要請してください。

- 呼吸の異常:呼吸が速い、息苦しさがある、顔色が悪い(青白い、土気色)

- 意識の異常:呼びかけに答えない、ぼーっとしている、意味不明な言動がある

- けいれん:けいれんを起こす、またはけいれん後の意識がはっきりしない

- その他: 水分がとれずぐったりしている、嘔吐が続いている

6. 感染を広げないために家庭や職場でできること

インフルエンザが疑われる場合は、感染拡大を防ぐことが求められます。

- 外出を控える:発症後は、解熱した後も2日間は自宅で療養することが推奨されています(学校保健安全法に基づく出席停止期間の考え方)。

- 感染対策の徹底:マスクの着用、こまめな手洗い、部屋の換気を徹底しましょう。

- 周囲への配慮:家庭内では、療養する部屋を他の部屋と分断したり、タオルの共用を避けたりするなどの工夫が有効です。職場や学校には早めに連絡し、無理して出勤、登校しないことが集団感染を防ぎます。

7. まとめ

インフルエンザは潜伏期間中から感染力があり、発症すると急激な症状に見舞われます。風邪との違いを理解し、「おかしい」と少しでも感じたら、無理せず休養を取ることが大切です。

特に、本記事で紹介した「危険なサイン」を覚えておくことは、自分や家族の命を守るために非常に重要です。症状に気づいたら、自己判断で様子を見過ぎず、早めに内科や小児科などの医療機関を受診しましょう。

正しい知識と早めの行動で、インフルエンザの重症化を防ぎ、健康な冬を過ごしましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

肺・心臓・血管の状態を

調べてみませんか?

薬剤師、薬学博士

在宅医療からオンラインまで、あらゆるチャネルで「薬を届ける」ことに挑戦しています。常に新しい仕組みを模索し、患者さんがどこにいても安全に医療サービスを受けられる未来を創ります。