おりものに血が混じるのは異常?正常?

おりものに血が混じることは、必ずしも異常とは言えません。ただし、頻度や他の症状を踏まえた判断が必要です。以下では正常なおりものと、その変化について解説します。

おりものの役割と正常な変化

おりものは女性の身体にとって重要な役割を果たしています。おりものは膣に菌が入るのを防いだり、膣の粘膜を保護したりする役割を担っています。そのため、おりものが出ること自体は異常なことではありません。

正常なおりものは、透明、あるいはややクリーム色で、酸性であることから少し酸っぱいにおいがすると言われています。そして、排卵期や生理前後、妊娠初期などには以下のように変化することがあります。

| 月経周期 | おりものの性状 |

| 月経の直後 |

|

| 排卵期 |

|

| 排卵後 |

|

| 月経前 |

|

妊娠初期にはホルモンバランスの変化によっておりものが増加することがありますが、これは赤ちゃんを守るための自然な反応です。このような変化は正常の範囲内と考えられます。

ただし、長期間にわたり異常なおりものが続く場合や、血が混じる、水のようなおりものが出るなどの異常が見られる場合は、早めに医療機関で診察を受けることが大切です。

血が混じるおりものの色・量・においでわかる異常のサイン

おりものの色や量、においの変化には注意が必要です。例えば、おりものが茶色やピンク色に変わった場合、血が混じっている可能性があります。

これは着床出血や排卵期出血などの一時的なものであれば問題ないこともありますが、頻繁に見られる場合はポリープや頸管炎などのサインである可能性があります。

また、黄色や緑色のおりものは感染症の可能性を示唆します。においが強くなる場合も、感染症や炎症が疑われるため注意が必要です。

特に強いにおいや痒み、痛みなどの症状がある場合は早めに医療機関で診察を受けることが重要です。

おりものの異常は身体の不調のサインであるため、無視せず適切な対応を取ることが求められます。

おりものに血が混じる原因① 生理周期・ホルモン変化によるもの

おりものに血が混じる原因の1つとして、生理周期やホルモンの変化が挙げられます。女性の身体はホルモンの影響を受けやすいため、生理周期に伴っておりものの色や量が変わることがあります。

このような変化は、必ずしも異常というわけではなく、多くの場合は自然な身体の反応です。

排卵期出血と着床出血

排卵期出血は名前の通り、排卵の際に見られる出血のことを指します。月経のある女性全員に起こるわけではありませんが、この出血は通常、月経と月経の間の時期に起こり、軽度の出血が見られるのが特徴です。

また、色は淡いピンク色や茶色で、数日で終了します。排卵期出血自体は特に心配のない現象ですが、異常を感じた場合は医師に相談することをお勧めします。

着床出血は妊娠した女性全員に起こる症状ではありませんが、妊娠初期に見られるサインで、受精卵が子宮内膜に着床する際に起こる出血です。

これも通常は少量の出血であり、色は薄いピンク色や茶色が多いです。生理よりも少し早い時期に出血があった場合は、着床出血の可能性が考えられます。

しかし、着床出血は一般的には鮮血ではなく薄いピンク色や茶色と言われています。

明らかな出血がある場合は、早めに医師に相談しましょう。

女性の身体は妊娠やホルモンの変動により、おりものや出血の様子が変わるものです。

これらの知識を知っておくことで、日々の体調管理がしやすくなり、必要なときに医療機関での適切な診断を受けるきっかけになります。

更年期やピルの影響で出血することも

女性は年代によってホルモンバランスが大きく変動します。更年期にはエストロゲンという女性ホルモンの減少が進み、これによりおりものの性状が変化したり、出血が見られたりすることがあります。

更年期の女性にとっては、これらの出血はホルモン不足による自然な反応です。

また、ピル(経口避妊薬)やホルモン療法によるホルモン補充も、出血の原因となることがあります。

ピルを使用している一部の女性は、不正性器出血や軽度の出血を経験することがあり、これは特に新しいピルの使用開始時や服用方法の変更時に見られることがあります。

これらの出血は一時的なものであることが多いですが、長期間続く場合や量が多い場合は医師に相談することが重要です。

このように、ホルモンの変化や薬の影響を正しく理解することで、自分の身体に起こる症状を冷静に受け止めることができるでしょう。

そして異常を感じたときには、早期に医療機関を受診することが大切です。

おりものに血が混じる原因② 病気による出血の可能性

おりものに血が混じる原因として、病気による出血も考えられます。この項目では、具体的な病気とその特徴について解説します。

病気による出血かどうかを早期に見極めることは健康管理において非常に重要ですので、ぜひ確認してください。

子宮頸がん・子宮体がんなどの悪性腫瘍

初期症状が少ない子宮頸がんや子宮体がんといった悪性腫瘍ですが、おりものの異常はこれらの最初のサインとなることがあります。特に、おりものに血が混じる場合は不正出血が疑われます。

また、子宮頸がんでは初期症状がほとんどなく、がんが進行するまで自覚症状が見られないケースもありますが、おりもののにおいが変化することがあるといわれています。

子宮頸がんと子宮体がんはいずれも早期発見により治療成績が改善するとされています。

自覚症状が少ないからといって安心せず、少しでも異変を感じたら早急に医療機関を受診しましょう。

子宮ポリープなどの良性疾患

子宮の内壁や頸管に発生する子宮ポリープが原因となりおりものに血が混じる、不正出血が起きるということがあります。これらの疾患は頻度が高く、多くの女性が経験する可能性があります。

これらの良性疾患も医療検査で発見されることが一般的で、放置せずに適切な治療を受けることが重要です。

また、良性の婦人科疾患として、子宮筋腫も頻度が多い疾患です。子宮筋腫は筋腫が小さいときには無症状のことが多く、筋腫が大きくなると過多月経や月経痛が生じます。

しかし、月経時の出血量が増えることはあっても、おりものに血が混じることは少ないようです。

性感染症や子宮頸管炎などの感染症

クラミジアや淋菌、トリコモナスなどの性感染症は、女性では自覚症状がない人も多いものの、おりものの量が増えたり、おりものからにおいがしたりする場合があります。

また、クラミジア感染症などではおりものに血が混じることがあります。

特に性交後に出血が見られる場合には注意が必要です。これらの感染症は、早期に治療することで大事に至らずに済むケースが多いので、性行為後に不自然な出血や異常を感じた場合は、早急に医療機関を受診しましょう。

また、パートナーにも検査を受けてもらうことが重要です。

妊娠中や産後のおりものに血が混じるときは?

妊娠中や産後におりものに血が混じることがあります。これは正常な変化とは異なる場合があり、原因や対策を知ることが重要です。

妊娠初期に起こる着床出血と異常な出血との違い

妊娠初期に見られる出血にはいくつかのパターンがあります。まず、妊娠初期には着床出血という現象が起こることがあります。これは受精卵が子宮内膜に着床する際に起こる軽い出血で、通常は妊娠4週頃に起こります。量は少なく、色は薄いピンク色や茶色。性状はサラッとしており、通常は1~2日で収まります。

一方、妊娠初期には子宮外妊娠や流産、絨毛膜下血腫などが原因となり、軽い出血が起こることもあります。いずれの場合も正しい治療を行えば出血量は少なく、短期間で収まることが多いです。

しかし、出血に伴って強い痛みや異常なにおいがある場合は警戒が必要です。

いずれの場合も、自己判断せずに専門医の診察を受けることが大切です。

切迫流産や切迫早産のリスクサインとは

切迫流産や切迫早産のリスクサインとして注意するポイントがあります。まず、切迫流産(流産につながるかもしれない状態のこと)ではおりものに血が混じっているか、明らかな出血があるかです。大量の出血や赤い鮮血が見られた場合は、すぐに医療機関を受診することが重要です。

また、出血に伴って強い腹痛や下腹部の圧迫感がある場合も警戒が必要です。少量の出血が続く場合でも、医師に相談することをおすすめします。

一方、切迫早産は早産になるかもしれない状態のことを指し、おりものに血が混じることは少なく、お腹の張りを感じることが多いようです。

妊婦の方が不安になりすぎずに状況を見極めるためには、まずは安静にすることが重要であり、異常な症状が続くようであれば早めに受診することが大切です。

普段からおりものの様子やその他の変化を観察する習慣をつけることで、異常の早期発見にもつながります。

どんなときに婦人科を受診すべき?

おりものに血が混じる場合、婦人科を受診するタイミングは非常に重要です。適切なタイミングで医師の診察を受けることができるよう、この項目の内容を参考にしてください。

受診する目安を以下で解説していますが、少しでも不安に感じるのであれば、まずは婦人科の受診をおすすめします。

受診の目安(量・痛み・期間など)

おりものに少量でも血が混じる場合、それが月経や排卵の時期以外だったり、繰り返されたりするなら要注意です。特に、月経でないときに腹痛を伴う出血は、速やかに医師に相談するべきです。

また、出血の量も重要な指標で、大量の出血が続く場合はただちに婦人科やかかりつけ医を受診してください。期間についても、数日で収まらない場合は受診を検討してください。

これらの症状は、ホルモンバランスの乱れや重大な疾患のサインであることが多く、早期の診断と治療が重要です。

おりものの異常は、血が混じることだけではありません。血が混じる以外にも、普段と色やにおいが異なると感じた場合も、受診する1つの目安となります。

婦人科での検査内容と診察の流れ

婦人科を受診した際に行われる、一般的な診察の流れを以下の表で解説します。

| 順番 | 実施される検査 | 検査の内容 |

| 1 | 問診票の記入 |

|

| 2 | 問診 |

|

| 3 | 内診 |

|

| 4 | 超音波検査 |

|

| 5 | 細胞診検査 |

|

婦人科を受診した場合には、まず問診票を記入します。このとき、最終月経や気になる症状がいつからあるのかをあらかじめ整理しておくと、スムーズに記入できます。

また、内診や超音波検査、細胞診検査はすべての患者に行うのではなく、医師が必要と判断した場合に実施されます。

これらの検査の所要時間は、通常30分から1時間程度です。受診時に恥ずかしさを感じる方も多いですが、医師はプライバシーを尊重し、丁寧に対応しますので安心してください。

自宅でできるチェックポイントと対処法

気になる症状がある場合、早めに受診することも大切ですが、自分自身の状態を把握できるようになることも大切です。

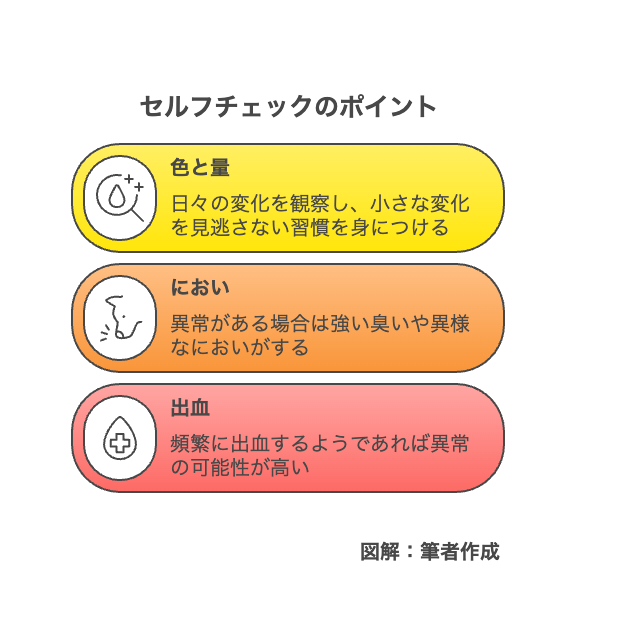

この項目では、自宅でできるセルフチェックのポイントと対処法についてご紹介します。自分自身で異常を見つけ、早期に対策を取れるようにしましょう。

セルフチェックの方法(下着・におい・色)

おりものに血が混じる場合、セルフチェックが重要です。まず、おりものシートを使用して日々の変化を観察しましょう。おりものの色や量、においの変化を確認する習慣が大切です。

おりものシートを長期間装着していると不衛生であるため、おりもののチェックができたら、早めに婦人科を受診しましょう。

同時に、出血が下着につく頻度もポイントです。通常は下着が汚れる頻度は少ないですが、もし頻繁に出血するようであれば異常である可能性が高いです。下着に血が残る際は、色の違いや量の変化も詳細に確認してください。

においにも注意を払いましょう。通常のおりものは少し酸っぱいにおいがする程度ですが、異常がある場合は強いにおいや異様なにおいがすることがあります。毎日の小さな変化を見逃さないことが、健康管理の第一歩です。

受診までの過ごし方・避けたい行動

おりものに血が混じる症状が見られる場合、受診までの期間に注意すべき行動があります。まず、性交は控えることが望ましいとされています。性交により症状が悪化したり、新たな感染を引き起こしたりする可能性があります。

また、市販薬の使用も慎重に行いましょう。医師の指示がない薬を自己判断で使用すると、症状が悪化する可能性があります。

自己判断で様子を見る前に、専門医に相談することが推奨されています。できるだけ早く婦人科を受診し、専門医の診察を受けることが重要です。専門医の診察を受けるまでは不安を抱えず、適切な対応を心がけてください。

生活習慣とおりものの健康管理

おりものに血が混じるような不正出血は、生活習慣と直接関係はありません。しかし、おりものに血が混じる原因がストレスによるホルモンバランスの乱れの場合には、日常の生活習慣が大きく影響を及ぼすので、バランスの取れた食事や適度な運動、ストレスの管理が重要です。

また、規則正しい生活リズムを保つことも、おりものに血が混じることを防ぐだけでなく、身体そのものの健康維持にもつながります。

その他、以下の内容にも気をつけてください。

性行為時の注意点と感染予防

性行為時には、感染症リスクを避けるためにいくつかの注意点を守ることが大切です。まず、コンドームの使用は必須です。性感染症予防の手段として、コンドームの使用が推奨されています。

性行為後だけにとどまらず、デリケートゾーンを清潔に保つことが重要です。洗いすぎは膣の炎症につながるため、ぬるま湯で優しく洗浄し、過剰な洗浄剤の使用は避けましょう。

また、複数のパートナーと性行為を行う場合、感染症のリスクがさらに高まるため、より一層の注意が必要です。性感染症の不安がある場合は定期的に婦人科で検査を受ける以外にも、保健所などで検査を受けることも可能です。

デリケートゾーンのケア方法と下着選び

デリケートゾーンを清潔に保つためには、適切なケアと下着選びが欠かせません。ナイロンなどの化学繊維は蒸れやすく、かゆみや炎症の原因になることがあります。よって、通気性の良いコットン素材の下着を選び、おりものシートやナプキンはこまめに交換しましょう。

さらに、洗いすぎにも注意が必要です。過度の洗浄は必要な常在菌を減らすため、感染症を引き起こすリスクが高まります。洗浄には刺激の少ない洗剤を使用し、ぬるま湯で優しく洗い流しましょう。デリケートゾーン専用の洗浄剤も便利ですが、過剰に使用することは避けるべきです。ケアを続けることで健康を守りましょう。

まとめ|おりものに血が混じったときの対応早見表

最後に、これまで学んだ情報を元に、具体的な行動リストを確認しておきましょう。

まず、おりものに血が混じる原因としては、日常的なホルモンバランスの変化から、妊娠初期の着床出血、さらには重大な婦人科系疾患まで様々なものが考えられます。症状の特徴や原因に応じて推奨される対応を以下の早見表に整理したので、参考にしてください。

| 症状の特徴 | 考えられる原因 | 推奨される対応 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

この早見表を通じて、自身の症状に合った適切な対応を確認し、必要な場合や不安を感じる場合は速やかに医療機関を受診してください。