急な腹痛、どうすればいい? 病院に行くべきサインと応急処置の方法

18

18

自分では原因を特定することは難しい場合も多いため、緊急性を感じた場合や症状が改善しない場合は内科や消化器内科、夜間であれば救急外来を受診することをおすすめします。

この記事では急な腹痛の原因や症状、受診のタイミング、生活習慣が原因である腹痛の予防策などを解説します。腹痛の症状や原因に関する知識を身につけ、適切な対応方法を知って、安心して日常生活を送るための参考にしてください。

急な腹痛が起きる原因と主な症状

急な腹痛は日常生活に大きな影響を及ぼします。ここからは、急な腹痛の原因と主な症状を詳しく説明します。急な腹痛の原因は、単なる食べ過ぎから重大な疾患まで様々です。そのため、腹痛がどのようにして発生するのかを知ることは非常に重要です。急な腹痛が起きる原因を理解し、適切な対処法を身につけ、迅速な対応につなげましょう。

急性腹症(きゅうせいふくしょう)

まずは最も重症で見逃してはならない急性腹症について解説します。急性腹症とは、急に起こる腹痛のうち、緊急手術が必要になるような重篤な病気が原因で起こる腹痛のことです。急性腹症は時に命に関わることがあるため、早期に医療機関での対応が求められることがあります。しかし急性腹症の腹痛は初期には必ずしも激しく強いわけではありません。最初は軽い腹痛から始まることもありますので、急な腹痛があったら慎重に経過をみることが大切です。

急性腹症は、臓器に穴が開いたり、破裂したり、捻じれたり、強い炎症が起きたりすることで起こります。具体的な病気としては、腸に穴が開く消化管穿孔、腸が詰まってしまう腸閉塞、臓器内に石が詰まってしまう胆石発作や尿路結石、強い炎症を起こす急性膵炎などがあります。また婦人科系の病気として卵巣出血、卵巣茎捻転、子宮外妊娠があるほか、循環器系の病気として大動脈破裂、心筋梗塞、消化器系の病気として虫垂炎や胆のう炎、そけいヘルニア嵌頓などがあり、多岐にわたります。

これらの診断は症状だけで判断が難しいこともあるため、急な腹痛があったらまずは病院を受診することを検討しましょう。さらに、1度受診して問題がなくても、腹痛が改善しない場合は何度も受診することが大切です。なぜなら時間が経つことで病状が進んでやっと診断がつくケースも多いからです。

よくある一般的な原因

急な腹痛の原因には、急性腹症以外にも様々なものがあります。日常でよく起こる腹痛の原因と腹痛以外の症状を以下の表にまとめました。

| 腹痛の原因 | 腹痛以外の症状 | |

|

消化不良によるもの |

|

|

|

食生活によるもの |

|

|

これらの症状は他の病気が原因でも起こりうる症状であり、すぐに消化不良や食生活と断定できる訳ではありません。いずれの場合も腹痛が長引く場合は、受診を考慮しましょう。

また、脂肪分の多い食事は腹痛だけでなく、肥満や脂質異常症などの疾患を引き起こす可能性もあります。そのため、腹痛予防だけでなく、健康維持のためにも日々の食生活に気をつけることが大切です。

月経周期による腹痛

腹痛以外にも腰痛や吐き気がある場合や、鎮痛剤が効かず日常生活に影響を与える場合などは月経困難症の場合もあります。月経困難症は子宮内膜症や子宮筋腫などの婦人科疾患が原因の場合もあるため、月経周期の腹痛が続く場合は、婦人科受診を検討しましょう。

| 腹痛の原因 | 腹痛以外の症状 | |

|

月経痛 |

|

|

|

排卵痛 |

|

|

その他疾患などの原因(感染症や内臓疾患)

ここまで腹痛が起きる代表的な疾患について解説してきましたが、症状として腹痛が起きる疾患は多岐にわたります。前述のとおり胃や腸の消化器の疾患だけでなく、心臓や大動脈、胆のう、膵(すい)臓、尿路系、婦人科系の疾患など、腹部やその周辺にある臓器の痛みを腹痛として感じることがあります。

| 腹痛の原因 | 腹痛以外の症状 | |

|

胃腸炎 |

|

|

|

胃潰瘍 |

|

|

|

腸閉塞 |

|

|

|

膀胱炎 |

|

|

|

虫垂炎 |

|

|

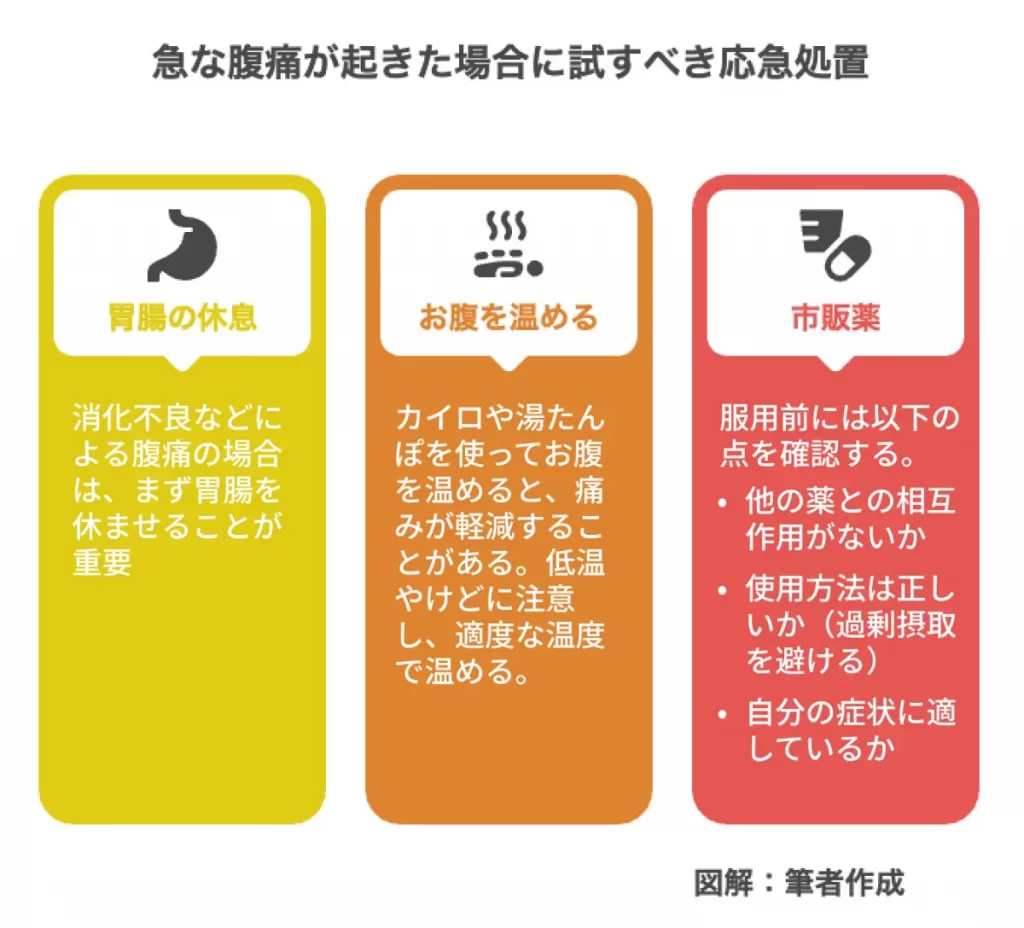

急な腹痛が起きた場合に試すべき応急処置

急な腹痛には、いくつかの対処法があります。ここからは自宅で簡単に実践できる、腹痛を軽減するための方法を紹介します。こうした対処法を知ることで、不安感を軽減し、症状を緩和する手助けとなるでしょう。具体的な応急処置の参考にしてください。

胃腸の休息

消化不良などの一般的な原因で腹痛が起きている場合には、まずは胃腸の休息が大切です。生ものの摂取は避け、脂肪分の少ないお粥や煮物、煮魚などを食べましょう。しかし、腹痛がある時には症状が悪化する可能性があるため、無理に食事をする必要はありません。

また、嘔吐や下痢を伴う腹痛の場合には脱水の危険性があるため、適度な水分補給が大切です。一度に多くの水分を補給すると、症状の悪化につながる可能性もあるため、水分補給は「こまめに少量ずつ」が基本です。この時、冷たい水分ではなく、常温や温めた水分にしましょう。おすすめの飲み物としては、温かい白湯や常温のイオン飲料が挙げられます。これらの飲み物をゆっくりと飲むことで、腸が適度に温まり、腹痛の軽減に役立ちます。

お腹を温める

お腹を温めることも急な腹痛を緩和するための有効な手段です。カイロや湯たんぽを使用して腹部を温めることで、痛みが軽減されることがあります。お腹を温める際の注意点としては、低温やけどに注意し、適度な温度で温めることが重要です。あまりに高温で温めると肌を傷つける可能性があるため、適温を保つよう心がけましょう。お腹を温めることで体がリラックスし、腹痛の原因となる緊張やストレスも軽減されますので、急な腹痛が発生した際にはぜひ実践してみてください。

市販薬を飲む場合の注意点

市販薬の選び方としては、腹痛の症状に適した胃腸薬や鎮痛剤を選ぶことが重要です。例えば、胃の不快感がある場合には、消化を助ける成分や胃酸の分泌を調整する成分を含む薬が用いられることがあります。下痢を伴う腹痛では、整腸作用のある市販薬が選ばれることもあります。下痢を伴う場合には、下痢止めを使いたくなるかもしれませんが、感染性による下痢であれば体外への排出が必要とされるケースもあるため、自己判断での服用は慎重に検討することが推奨されています。また、市販薬の服用前には以下の点を確認してください。

- 他の薬との相互作用がないか

- 使用方法は正しいか(過剰摂取を避ける)

- 自分の症状に適しているか

市販薬を使用する際には、必ず使用上の注意をよく読み、副作用や禁忌事項について理解することが大切です。また、薬の成分が自身に合わない場合もあるため、自分の体質をきちんと把握した上で選びましょう。症状が長引く場合には、医療機関で相談することを検討しましょう。

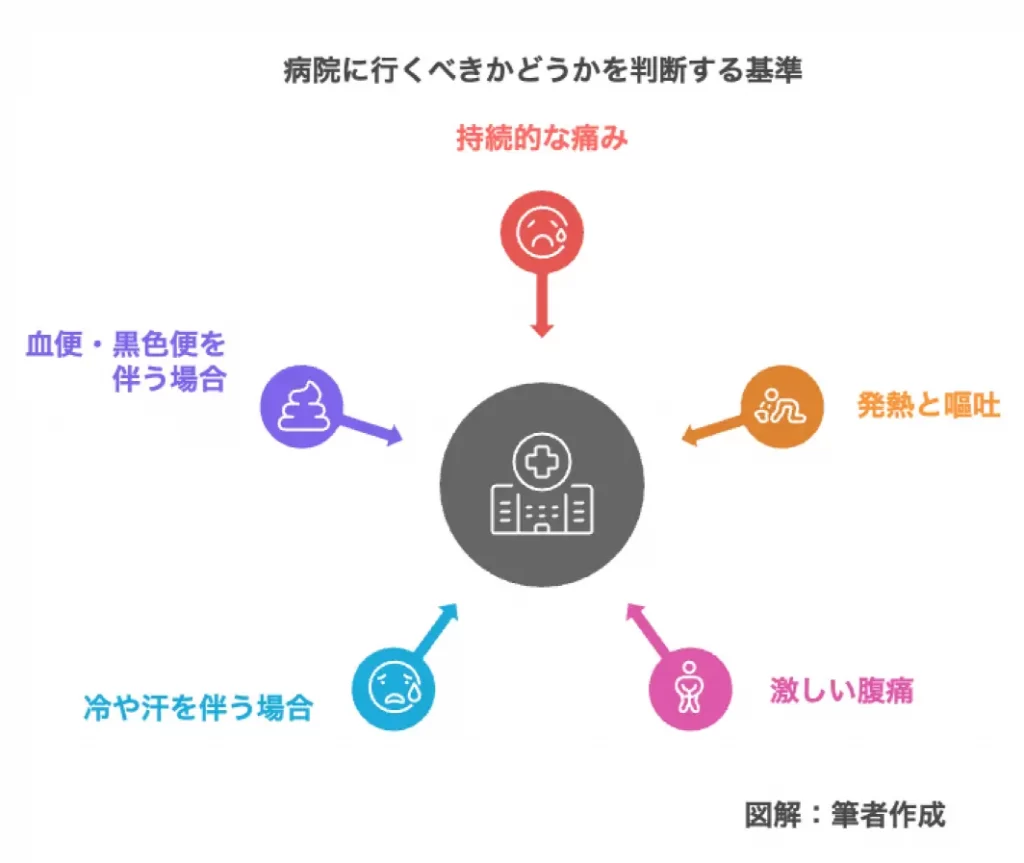

受診タイミングと検査

急な腹痛に襲われた際、どのタイミングで病院に行くべきか迷うことがあります。どのような症状があらわれたら医療機関を受診するべきなのか、しっかりと知っておくことが重要です。

ここからは、腹痛の状態を判断する基準と、病院で行われる実際の検査について説明します。腹痛時の受診の目安にしてください。

病院に行くべきかどうかを判断する基準

以下の症状がある場合は、受診する目安となります。

| 腹痛の状態 | 受診すべきタイミング |

|

痛みが数時間続いている |

|

|

発熱や嘔吐も伴う |

|

|

我慢できない激しい腹痛 |

|

|

冷や汗を伴う場合 |

|

|

血便・黒色便を伴う場合 |

|

「これぐらい大丈夫だろう」と自己判断せず、迷う場合は医師に相談することが大切です。

病院で行われる検査と診断方法

腹痛で病院を受診した際には、以下の検査を実施する場合があります。

| 検査 | 検査の目的 | 検査の特徴 |

|

血液検査 |

感染症や炎症の有無の把握 |

|

|

超音波(エコー)検査 |

腹腔内の状態の観察 |

|

|

CT |

腹腔内と周辺臓器の観察 |

|

|

内視鏡検査 |

胃や大腸の状態の観察 |

|

腹痛で受診した場合には、まずは血液検査を行い、必要であれば超音波検査を実施する場合が多くなります。その後、医師が必要と判断した場合にはCTや内視鏡検査が追加される場合があります。これらの検査を通じて、診断の正確性が向上し、適切な治療方法が見つかります。

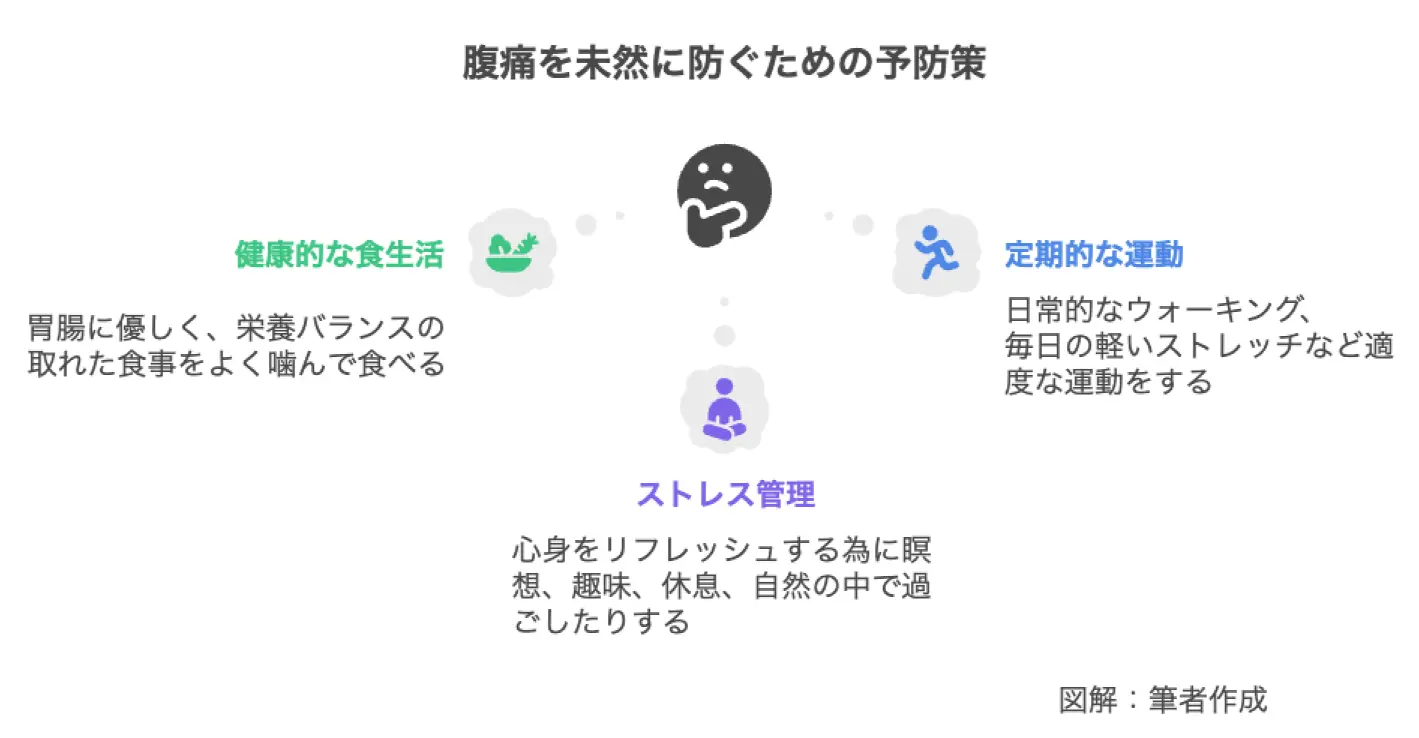

腹痛を未然に防ぐための予防策

急な腹痛は日常生活に大きな影響を及ぼすことがありますが、予防策を実践することで未然に防げる場合もあります。ここからは、急な腹痛を防ぐために知っておくべきポイントとして、食生活や運動習慣、ストレス管理について詳しく紹介します。自身の健康管理の参考にしてください。

健康的な食生活

以下の食生活を心がけることで、腹痛などの胃腸の不調を防げる場合があります。

- 消化に優しい食材(例えば、野菜やお米)で胃腸への負担を軽減する

- 脂肪分の少ない調理方法を選ぶ

- 栄養バランスの良い食事を心がける

- 食べ過ぎに注意する

- 早食いは避け、よく噛んで時間をかけて食べる

定期的な運動

以下のような運動は、便秘をはじめとする胃腸の不調の改善につながります。

- 週に数回の軽い運動や、日常的なウォーキング

- 毎日の軽いストレッチ

ストレス管理

ストレスを感じ続けると消化器系に影響が及び、腹痛を誘発する可能性があります。よって、心理的な健康を維持することは、腹痛の予防にもつながります。以下の方法を参考に、ストレス対策を取り入れてください。

- 瞑想や深呼吸を行う:毎日取り入れることで、心を落ち着かせる

- 趣味の時間を作る:好きな活動を通じてリラックスする

- 定期的な休息を取る:心身ともにリフレッシュを図る

- 自然の中で過ごす時間を作る:心身のリフレッシュにつながる

慢性的な腹痛の原因と対策

慢性的な腹痛は、急性の腹痛とは異なり長期間(一般的には3ヶ月以上)続くもので、多くの場合、日常生活に大きな支障をきたします。ここからは、慢性的な腹痛の主な原因と対策を詳しく説明します。腹痛の原因を明確にし、適切な対応を取ることで、症状の軽減につながる可能性があります。

慢性的な腹痛が続く場合に考えられる病気

| 慢性的な腹痛を起こす疾患 | 原因 | 腹痛以外の症状 |

|

過敏性腸症候群(IBS) |

|

|

|

胃潰瘍 |

|

|

このような症状が続く場合には、早めに医療機関で相談することで適切な対応が検討されることがあります。専門医の診察を受けることで、正確な診断と効果的な治療法を見つけることができます。

専門的な診察と治療の重要性

慢性的な腹痛が続く場合は、早期に専門医に相談し、適切な治療を受けることが重要です。これにより、症状の悪化を防ぎ、早期回復が期待できます。また、症状が重くなる前に、定期的に健康診断を受けることも大切です。健康診断は病気の早期発見に役立ち、適切な対策を講じるための基盤となります。

これらの受診のタイミングや重要性を理解し、慢性的な腹痛に対して予防的なアプローチを取ることが、心身の健康につながります。

まとめ:急な腹痛と上手に付き合うために

急な腹痛の原因は多岐にわたり、食中毒や消化器疾患、ストレス、食生活などが挙げられます。これらの原因を理解し、適切に対処することで腹痛を軽減・予防できる場合があります。

急な腹痛が起きた際には胃腸の休息を図り、お腹を温めてみましょう。市販薬を飲む場合は、薬の適切な使用方法を確認することが重要です。

病院に行くべきかの判断基準を知っておくことも重要です。激しい痛みが続く場合や、吐き気や冷や汗を伴う場合は、速やかに医療機関を受診することをおすすめします。特に急性腹症の場合は、最初は軽い症状であっても時間が経過してから悪化してくるケースもあります。経過観察し、症状が改善しない場合は必ず病院を受診しましょう。

また、病院で行われる検査や診断方法についての知識も持っておくと安心です。

生活習慣による腹痛を未然に防ぐためには、健康的な食生活や定期的な運動、ストレス管理が役立つとされています。これらの予防策を日常生活に取り入れることで、腹痛の発生を予防できる可能性もあります。これからも健康に関する正しい知識を身につけて、自分や家族の健康を守りましょう。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?

・日本医師会 認定産業医

・日本内科学会 認定内科医

・日本神経学会 神経内科専門医・指導医

2003年奈良県立医科大学卒

名古屋大学大学院で博士号取得

これまでトヨタ記念病院、名古屋大学病院などで臨床、教育、研究に従事。2年半のトロント小児病院でのポスドク後、現在は臨床医として内科診療に携わる一方で複数の企業で産業医として働き盛り世代の病気の予防に力を入れている。また2022年に独立し、創薬支援のための難病患者データベースの構築や若手医療従事者の教育を支援する活動を行っている。