風邪をひいたらすぐ病院に行くべき? セルフケアとしてできることも紹介!

291

291

風邪って何?

風邪の正式名称は「風邪症候群」です。

ウイルスや細菌が体内に入り込むなどして感染した際に免疫の働きが活発になり、発熱、咳、鼻水などの症状が出ます。

自然に治ることも多く、基本的に1週間程度で症状はなくなります。

風邪をひく原因

鼻や喉などの上気道に、ウイルスや細菌などが感染することで炎症を起こします。

【ウイルスが増殖するメカニズム】

①呼吸などにより鼻や口から体内に入り込み、細胞に感染する

②体内の細胞を利用してウイルスの核酸(DNAまたはRNA)が複製され、増殖する

③増殖したウイルスが他の細胞にも宿り、同じ機序で増殖する

【細菌が増殖するメカニズム】

①呼吸などにより鼻や口から体内に入り込む

②細菌自身が持つ核酸(DNAもRNAも両方あり)から自己増殖する

風邪のおもな症状

鼻症状(鼻水、鼻づまり)、咽頭症状(咽頭痛)、気道症状(咳や痰)が主です。場合により発熱、頭痛、全身の倦怠感なども起こります。炎症が下気道にまで及ぶと、咳やたんといった症状も出ます。

症状の程度は人によって異なりますが、子どもや高齢者など、風邪の悪化によって細菌の二次感染や肺炎などのリスクが生じる場合もあり、ためらわずに病院などの医療機関で受診しましょう。

風邪による炎症反応とは?

風邪をひくと体内ではさまざまな炎症反応が起きます。炎症反応とは、身体がウイルスや細菌などの外敵に対して防御しようとする働きのことです。風邪の症状としてよく見られる咳や喉の痛み、鼻水、発熱などはすべてこの炎症反応によるものです。

例えば、喉に感染が広がると免疫細胞が集まって炎症を引き起こし、喉の痛みや腫れ、発熱を引き起こします。また、体温が上がるのも炎症反応の1つです。発熱することで病原体の成長を抑え、免疫系の働きを活性化させます。

風邪の炎症反応は自然な防御機能ですが、炎症が長引くと身体に負担がかかるため、休息や水分補給、薬の処方などの適切な医療を受けることが重要です。上記の症状が続く場合は、早めの受診をおすすめします。

風邪と間違いやすい病気

風邪は自然治癒する可能性が高いため、治療の緊急度が低い病気といえます。しかし、重篤な症状を起こす他の病気に中には、風邪と症状が似ているものもあります。

それらの病気には感染力が強いものもあり、すぐに治療が必要です。

ここでは、風邪と症状が似ている病気を解説していきます。

気管支炎・肺炎・喘息

咳の症状が長期的に続く場合には、気管支炎、肺炎、喘息の可能性があります。

咳に加えて37.5度以上の発熱とたんを伴う場合は「肺炎」、空咳や喘鳴(ぜんめい)が目立つ場合は「喘息」が疑われます。

他にも、喫煙歴がある、あるいは1日の喫煙本数が多い50歳以上の方は、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の疑いがあります。

治りにくく感染力の強い感染症

感染力の強い感染症は蔓延する恐れがあるため、早急な対処が必要です。

感染力の強い感染症としては、

| 新型コロナウイルス | 味覚障害・高熱・咳といった症状が出る |

| インフルエンザウイルス | 悪寒・高熱・頭痛・関節痛といった症状が出る |

| 百日咳 | 1~2週間ほど咳や微熱が続く |

| 溶連菌 | 首のリンパ節が腫れ、左右のどちらかの喉だけが痛い |

などがあります。

風邪をひいたらすぐに病院に行くべき?

風邪の症状が出た場合、自然治癒の可能性があり、病院に行っても対処療法しかできず、市販薬などを活用すれば自分で対処できるため、必ずしも病院に行く必要はありません。

しかし、他の持病がある場合や、症状が強い場合、いつまでも治らない場合、幼い子どもや高齢者である場合は、すぐに病院などの医療機関に行くべきでしょう。

自身による対処法から医療機関での受診へと切り替える目安として、以下を参考にしてください。

【受診の目安】

・症状が1週間から10日以上続き、長期化している

・市販薬を飲んでも改善が見られない

・普段の風邪と明らかに違う

・自力で食事がとれない

・持病がある

早期発見が早期治療につながります。

受診科目

風邪のような症状でも、咳が特に強い場合や、咳だけが長く残っている場合は「呼吸器内科」を受診しましょう。

鼻水や鼻詰まりといった鼻症状が長く残る場合は、「耳鼻科」を受診するといいでしょう。

判断がつかない場合には、通常の内科を受診して総合的に検査してもらいましょう。

受診時の注意点

かかりつけ医がいる場合は、かかりつけ医に相談してください。

その際に受診方法や機関の指定を受けた場合は、それに従ってください。

手洗いをしてから病院などの医療機関へ行く、マスクを着けるなど他の患者との相互的な二次感染を防ぐことも大切になります。

風邪の診察でよく行われる検査とは?

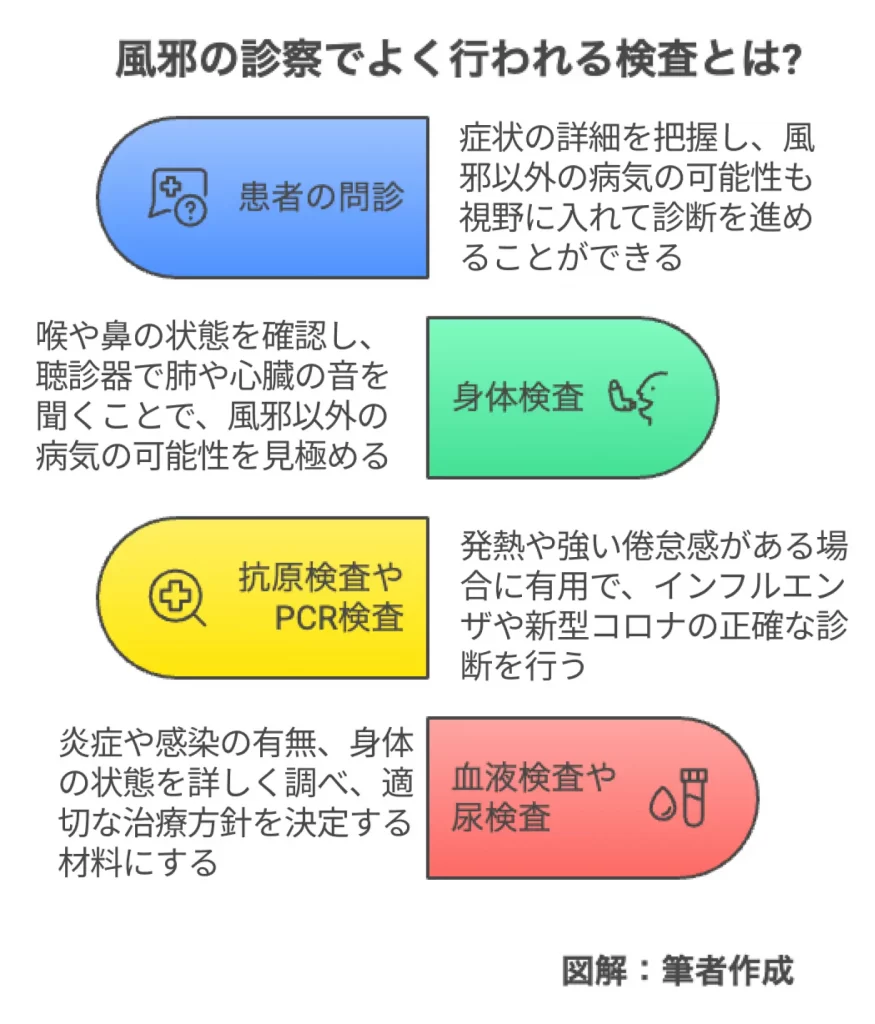

風邪の診察では、正確な診断を下すために様々な検査が行われます。まず、医師が行う基本的な診察として、患者の問診があります。問診では、現在の症状やその経過、過去の病歴などが確認されます。これにより、医師は症状の特徴をつかみ、風邪以外の可能性も想定することができます。

次に、身体的な検査が行われます。例えば、喉を視診したり、聴診器を使用して肺や心臓の音を確認したり、喉や鼻の粘膜の状態をチェックしたりします。これにより、風邪の症状が他の病気と区別できるかどうかを評価します。

場合によっては、迅速抗原検査やPCR検査も行われることがあります。これらの検査は、インフルエンザや新型コロナウイルスなどの特定感染症を除外するために重要です。特に発熱や重い倦怠感がある場合は、これらの検査を通じて正確な診断を確定させます。

また、血液検査や尿検査を行うこともあります。これにより、炎症の程度や感染の有無、さらには身体の他の状態について詳しく調べることができます。これらの検査結果をもとに、適切な治療方針が定められます。

新型コロナウイルス感染症流行中の対応

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の疑いがある場合は、かかりつけ医や近隣の診療所へ電話相談しましょう。

【風邪の症状と間違えやすいCOVID-19の症状】

- ・倦怠感

- ・38度以上の高熱

- ・軽い風邪の症状が続いて改善しない

- ・味覚、嗅覚がわかりづらい など

2020年に初めて日本で感染が確認されたCOVID-19は2023年5月に感染症法上の位置付けが2類相当から5類感染症へ引き下げられました。それ以降は定点医療機関以外からの報告義務がなくなり、正確な感染者数の把握はできていませんが、感染者数はピーク時と比較すると減少傾向にあります。

しかし、2025年5月以降、アジア地域では変異株のCOVID-19の患者数が増加しています。

ワクチンを接種していても重症化する方もいるので、引き続き警戒が必要です。

インフルエンザウイルスまん延時期の対応

【風邪の症状と間違えやすいインフルエンザウイルスの感染による症状】

- 突然あらわれる高熱、頭痛、関節痛、筋肉痛など全身の症状

- のどの痛み、鼻水、咳

これらの症状があり、同じ職場や学校などで感染者が出ている場合や、感染が広がりやすい冬の時期は、すぐにかかりつけ医や近隣の診療所に相談して医師の治療を受けましょう。

風邪のセルフケア

風邪のセルフケアを行うには、

- 乾燥を防ぎ、ウイルスが活動しづらい状況にする

- 十分な睡眠をとる

- 身体を温めて免疫力を上げる

- 手洗い/うがいを徹底し、重症化を防ぐ

- 消化のよい食事で栄養補給をする

- 適度な水分補給をする

などの方法が挙げられます。

体調が悪すぎて食事が摂れなかったり、眠れなかったりすることもあると思いますが、そんなときでも水分の摂取だけは怠らないように気をつけましょう。

市販薬を使用する際の注意点

風邪薬には症状に応じた成分が配合されていますので、自身の症状に合わせて服用してください。

状況に応じて避けるべき成分が含まれていることもあるため、付属されている薬の説明書をしっかり読みましょう。

また、風邪薬はあくまで症状の緩和が目的です。過度に風邪薬を使用すると、治癒が遅れることがあります。

服用してもいいか判断に迷った際は、医師や薬剤師に相談することをおすすめします。

風邪の予防方法

風邪の予防方法としては、

- 外出時にマスクを着用する

- 人混みや繁華街への外出を控える

- ウイルスが活動しづらいよう乾燥を防ぐ

- うがい、手洗い(石鹸を使用する)を徹底する

などの方法が挙げられます。

運動、食事、睡眠にも注意して、普段から自身の免疫力を上げておくことも大切です。

無理せず重症化する前に医療機関を受診しよう

風邪は自然治癒することもできます。

しかし、重大な病気と症状が似ている点も多いため、「単なる風邪だ」と油断はできません。

上記の【受診の目安】を参考にしつつ、重症化する前に、できるだけ早めに病院などの医療機関で受診することをおすすめします。

編集部までご連絡いただけますと幸いです。

ご意見はこちら

スマホでかんたんスマートに。

脳の健康状態を調べてみませんか?